哈喽,小伙伴们,我是小鲸~

最近小鲸在网上看到一个帖子:中产家庭和贫穷家庭的差距有多大?

其中一个答案是:只隔着一场大病而已。

在很多人的印象中,中产大多都是知识精英,在一线或二线城市扎根立足,有一套或多套房产,每月有不错的经济收入....

表面上看着似乎并不缺钱的中产,在大病面前真的会如此脆弱吗?

“60%的人,将60%的积蓄,都用在了生命的收关28天”。华大基因董事长汪健在一期访谈节目中这样说道。

这句话在网络上疯传,因为它道出了很多人的心声,无奈却很真实!

现代社会,医疗、教育、房产,是压在中国人身上“新的三座大山”,其中以医疗费尤甚。

2018年中国医疗卫生总费用46344亿元,平均每人支出3351元,医疗支出比达到20%,而寰球卫生组织认为当这个数字达到40%时,对于一个家庭就是灾难性卫生支出。

面对沉重的医疗负担,全中国有多少人有自信不需要靠降低生活水平省钱看病,永远不需要面对这样的灾难性卫生支出呢?

根据国家卫生服务调查的数据,当将中国家庭按照收入分为五个层次的时候,最贫困组、次贫困组、一般组、次富裕组到最富裕组发生灾难性卫生支出的比例分别为15.8%,14.4%,12.8%,11.4%,10.7%。由此可见,即便是富裕家庭,也未必能经得起病魔的折腾。

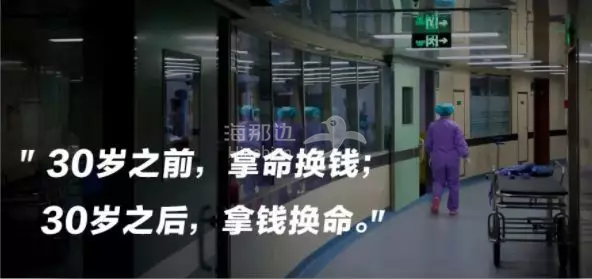

“30岁之前,拿命换钱;30岁之后,拿钱换命,”这种情况早就从大家口中的戏谑,变成了并不少见的事实。

“前半生为了买房买车奋斗,后半生为了救命卖车卖房”,这样的悲剧故事每天都在上演。

医院病房里、走廊上,甚至医院外,人们大喜大悲、隐忍和崩溃的背后,藏着最残酷的现实。

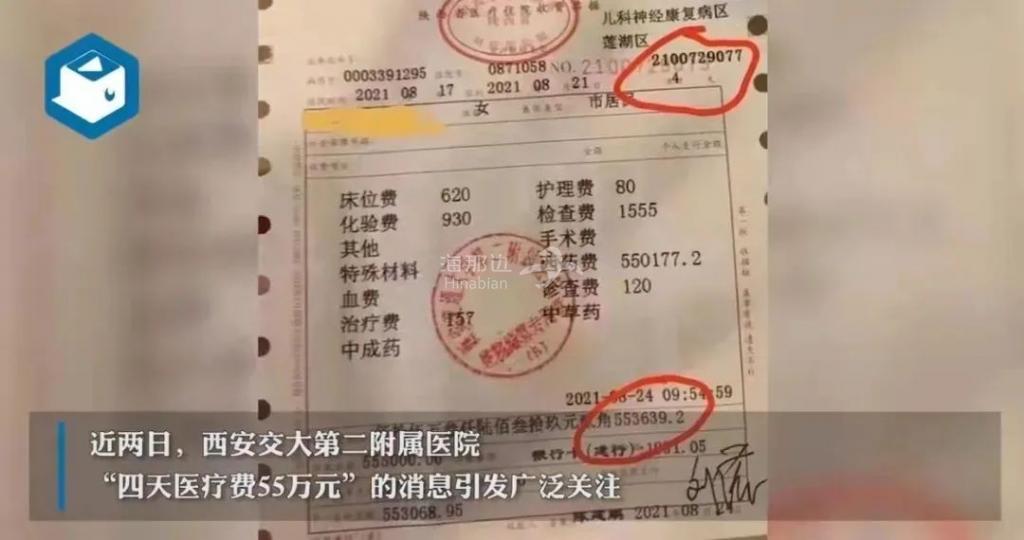

中产家庭:生一场病,一夜返贫

还记得去年在朋友圈刷屏的文章《住院72天,我卖了2套房:没病没灾,就是较大的不动产》吗?

作者朋友的母亲因为脑溢血,住进了ICU。朋友为了给母亲治病,把家乡的两套房子都卖掉了。但住了72天,花费130多万之后,他母亲还是去世了。

(文章截图)

同样是在去年,还有一篇《流感下的北京中年》也在朋友圈刷屏了。这篇文章讲述的是“因为一场小小的流感,耗尽一个中产家庭所有积蓄”的故事。

作者李先生生活在北京,有车有房,他的家庭是妥妥的中产阶级。这个中产家庭的动荡是从作者的岳父患上流感开始的。

李先生的岳父患了流感之后,和很多老人家一样,觉得只是小病而已,挺挺就过去了,没有必要上医院去花冤枉钱。谁知,他的病情后来变得越来越严重,最终住进了ICU。

住进ICU,不仅代表着病情的严重程度,同时也意味着要承担高额的费用。

“ICU的费用,大概每天需要8000-20000元”

“不行就要上人工肺,人工肺开机费6万元,随后每天2万元起。”

“人到了这个时候,前半辈子赚钱的重要性就出来了。”

面对岳父的病情,李先生只能努力筹钱。他把自己所有的理财产品和股票都卖掉,把这笔钱和岳父岳母这些年来积攒的用来养老的钱加起来估算了一下,顶多能撑40天ICU的费用。

那么,40天以后怎么办呢?只能把房子给卖掉了!

房子卖了之后,一家人住哪里?今后的生活怎么办?对于这些问题,李先生完全不敢深想,他很清楚:“如果钱花光,孩子、老婆、岳母和我自己以后就扛不住任何的冲击,再有人生病,ICU的门都进不去。”

虽然耗尽了一家人的所有积蓄,但李先生的岳父最终仍然没有被抢救回来。

父亲去世,李先生的妻子不甘心地嚎啕大哭:“他才60岁啊,刚刚办完退休手续,辛苦了一辈子,什么福都没享到就走了。”

《流感下的北京中年》一文中,作者李先生还提到,自己母亲想在金钱上援助他们,但被他拒绝了。他还劝诫母亲,“活着的时候,有钱就要花,千万别舍不得,收关都留给了ICU。”

以上2个故事的主人公,都是有一些经济基础的中产阶级。他们在面对家人病重时,也已经有些难以承受高昂治疗费用带来的巨大经济压力。

那么,那些经济条件不如他们的普通家庭,遇到家人患上大病时,又该怎么办?