(点击图片,加入移民交流群)

香港医护人员人手不足,每年流感高峰期都一再被拿出来讨论,是积患已久的问题。可惜部分医生团体长期以来抗拒改革,以自己利益先行,实在需要为今日局面承担很大一部分的责任。要在短期内增加医生人手,最立竿见影的方式,莫过于从外地引入医生。

港府早前建议修例,引入非本地培训港人医生,多名官员在网志呼吁社会支持。香港政务司司长张建宗表示,希望社会各界及医生组织以客观、理性及务实的态度,处理医生人手不足的课题,从香港整体利益出发,让合资格且为香港永久性居民的非本地培训医生在港执业。

(点击图片,加入移民交流群)

张建宗:港人口急速老化

张建宗表示,公营医疗医生人手短缺尤其严重,而在2020年,医院管理局和卫生署欠缺共710名专科医生和准专科医生。随着香港人口急速老化,以及市民对公营医疗服务的需求持续上升,医生人手短缺的问题若不解决,受苦的只会是广大市民,尤其是基层和长者。

(点击图片,加入移民交流群)

他指出,虽然港府在过去10年已不断增加两间医学院的医科生学额,但训练医生需时,扩张医学院培训容量亦有实际局限,因此不能单靠增加本地学额去解决医生人手问题,必须考虑引入更多合资格非本地培训医生。港府认为有迫切需要为合资格的非本地培训医生另辟途径,让他们只要符合特定条件,便毋须通过执业资格试,亦能够在香港取得正式注册资格。

(点击图片,加入移民交流群)

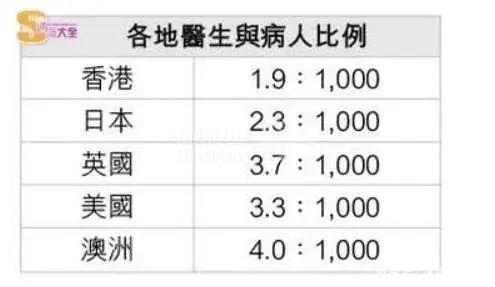

财政司司长陈茂波亦认为,香港医疗人手短缺问题严峻。他指出,香港目前每1000名人口只有两名医生,数字远远落后于新加坡和英美等先进经济体。为提升公营医疗服务的容量,除了增加医生的培训名额,不可或缺的是增加如药剂、物理治疗及护士等的医疗人员培训学额,以及整体教学的设施等。

(点击图片,加入移民交流群)

陈茂波:目前最适切方案

陈茂波提到,港府有必要多管齐下,同时透过有效的短期措施,全方位提升医疗系统特别是人员配备的数量,才能解燃眉之急。香港近年持续面对公营系统医生人手紧张问题,港府已增加在软件和硬件方面的资源投放,试图从中长期彻底解决问题;现在透过修订法例,吸纳非本地培训的港人医生到公营医疗体系服务,相信这是目前最适切的方案,以缓解短期人手不足的问题。希望大家从社会整体需要考虑,支持此次条例修订建议。

数以十万计病人苦候专科手术

香港公营医院人力资源早已「爆煲」,政府估计每年仍欠缺700名医生,推算2040年短缺近2000名医生,医生对人口比例仍远落后于早已放宽海外医生条件的新加坡、澳洲等地。现时本港公营医疗服务轮候时间较高约2.5年,尽管政府多年来推出多项措施,惟仍有数以十万计病人在苦候专科手术。

食卫局发言人指出,本港现有约1.5万名医生,通过执业试在本港注册的海外医生仅占8%;但在90年代,本港有45%医生都属非本地培训,可见非本地培训医生大幅减少,是造成医生人手短缺的主因之一。

根据团结香港基金会的统计数字,本港2020年65岁或以上长者占18.3%,预计2036年增至29.9%;本港若要追上一些已放宽海外医生条件的国家,例如新加坡,仍尚欠约3700名医生,若与英国比较,则尚欠约7000名医生。

(点击图片,加入移民交流群)

政府多年来推出多项措施,包括增加本地医科生在读人数,由2005年度250人增至现时每学年530人入读;另亦于医管局推出退休后重聘计划,惟仍供不应求。

翻查医管局资料,全港约10万名公立医院病人仍在苦候专科手术,截至今年3月31日,在眼科轮候白内障手术的个案共有59400宗,在骨科轮候全关节置换术的个案共有31298宗,即仍有数以十万计病人饱受疾病折磨。

食物及卫生局局长陈肇始表示,政府仍会采取多管齐下的方针应对医疗人手不足,引入特别注册医生,不是取代现有执业试或有限度注册制度,只是增加新路径,强调本地医生的就业前景不会受影响,医管局会有足够职位聘请所有医科毕业生及提供专科培训。