(点击图片,加入移民交流群)

▼

本文经授权转载自:

微博:@D-Josephine

转载可联系原作者

(点击图片,加入移民交流群)

在南岛的十多天,给我留下了美好又噩梦的回忆,亦正亦邪的旅程值得一再回味。不料回国之际遇上疫情高峰,老板索性让我们先异地办公,直到疫情缓和。所以我就迷迷糊糊地又去了北岛待了十来天,这里没有古老的南青冈森林,也没有壮美的冰川,只有上班的农场和下班的酒精,节奏变得很慢,一日之内有48小时。我有机会慢慢阅读新西兰的自然生态,写些零散的随想和流水,让贝壳杉和鲸相爱,让摩亚恐鸟在街头奔走,让银蕨叶背的光照亮夜空。备注:* [E]=Endemic 特有物种,[N]=Native 原生物种,[Ex]=Exotic 外来物种。

(点击图片,加入移民交流群)

歪楼,澳洲的锯齿斑克木 Banksia serrata [Ex],基督城植物园

其实我没有很想去奥克兰,所以和老板耍懒在基督城多呆两天。懒庸的早午餐后,我和老板同游基督城植物园,认识一下藏身市区的南岛风物。从坎特伯雷博物馆一旁的大门走入,右侧是一排银蕨Cyathea dealbata,相信都不需要多介绍。因为银蕨几乎就是新西兰的象征,至于是国花还是国树?都丝毫不影响它在新西兰人心中的崇高地位。在毛利人的传说中,银蕨原本是生长在海里的,后来被毛利人的祖先“请”到陆地上作为族人的指路明灯,是族人心中的圣物。

(点击图片,加入移民交流群)

银蕨 / 銀背番桫椤 Cyathea dealbata [E]

(点击图片,加入移民交流群)

银蕨 / 銀背番桫椤 Cyathea dealbata [E]

古时候,毛利人晚上外出狩猎时,会把银蕨叶子翻过来,叶片在月色映照下会反射带蓝色的银光,指引回家的道路。我趁某天月色明亮,也试着翻一下,结果什么光都看不见,别说指路,眼前的地板都看不见。是我不够虔诚吗?还是光污染让月色不如从前明亮了?

(点击图片,加入移民交流群)

银蕨 / 銀背番桫椤 Cyathea dealbata [E]

(点击图片,加入移民交流群)

银蕨的茎上有大量鳞片,像缠了很多“录音带”

于我而言,基督城植物园并不算出彩,原生物种的蒐集和分区整理还有提升空间,尤其是展示南岛高山和亚南极植被的区块。我原本期待能在温室的某个角落和亚南极草本(Sub-Antartic Megaherbs)相遇,打卡期待已久的壮丽纵脉菀Pleurophyllum speciosum和罗氏粗尾草Bulbinella rossii,四舍五入就当去过坎贝尔岛了。到底,比起体验40小时的魔鬼西风带,还是很划算的。可惜,工作人员告诉我:Do you have 5 dollars?

(点击图片,加入移民交流群)

纽币5元上的壮丽纵脉菀和罗氏粗尾草 via just world banknotes

(点击图片,加入移民交流群)

心基叶银香茶 Eucryphia cordifolia [Ex],基督城植物园

(点击图片,加入移民交流群)

小列当 Orobanche minor [Ex],基督城植物园

植物园旁边有一家西班牙料理Curators House,出品中规中矩,但是菜园相当有意思,种了很多在中国餐桌上不怎么会出现的植物。有些是食材,有些是香料,极大地提升了餐厅的丰容,很棒。菊科的ABCD蓟让我大开眼界,草莓菠菜到底是水果还是蔬菜?这些香草广东能种吗?老板很真诚,一种一种地问,我也很真诚,一种一种地不知道,自罚一杯,静候老板原地解雇。

(点击图片,加入移民交流群)

朝鲜蓟,银香菊,小雀瓜,草莓菠菜,Curators House Restaurant

(点击图片,加入移民交流群)

刺苞菜蓟 Cynara cardunculus [Ex],Curators House Restaurant

奥克兰的农场生活

(点击图片,加入移民交流群)

到奥克兰之后,我们住进了南郊的农场。农场外围养了很多草泥马,老板休息的时候会去碰瓷他们,缓解一下全天课程的疲惫感。偶尔也会抓着我陪他散步,收集各种地衣。我告诉老板水渠中看到的绿纹树蛙,是因为在澳洲遭受栖地破坏而被人们送来新西兰迁地保护的。老板说:“这是不对的,因为新西兰本土的昆虫肯定不同意。”

(点击图片,加入移民交流群)

地衣和欧洲桤木 Alnus glutinosa [Ex], Te Hihi Estate

(点击图片,加入移民交流群)

绿纹树蛙 / 绿金铃蛙 Ranoidea aurea [Ex], Te Hihi Estate

农场主楼内挂了很多本土生物的画作,对于喜欢生物的老板和我非常友好。我特别喜欢二楼梯间的Tūī,拥有一团白色喉毛的他,十分帅气。Tūī其实是簇胸吸蜜鸟Prosthemadera novaeseelandiae的毛利名字,Tūī在新西兰还是很有流量的,在各种纪念品和工艺品上都能看到他们的身影,完全不输奇异果鸟Kiwi和鸮鹦鹉Kakapo。Tūī也是少数受益于人类活动和城市发展的原生鸟种,毛利人和新移民在新西兰广泛栽种的植物为Tūī提供了丰富的蜜源。常见的新西兰槐(毛利名为Kōwhai的8种苦参属植物)便是Tūī钟爱的蜜源,Tūī甚至还会“霸占”自己辛苦发现的新西兰槐,和前来抢食的鸟类大打出手。有趣的是,毛利人认为Tūī的叫声复杂多变,而且还非常动听,还创造了谚语:me he korokoro Tūī,赞扬别人能言善辩/天籁之音。但是考古学家却在早期的毛利人遗址中发现不少Tūī的骨骼,有人认为是遛鸟,有人认为是果腹,你觉得呢?

(点击图片,加入移民交流群)

Tūī / 簇胸吸蜜鸟 Prosthemadera novaeseelandiae [E], Te Hihi Estate

(点击图片,加入移民交流群)

Tūī / 簇胸吸蜜鸟 Prosthemadera novaeseelandiae [E]

(点击图片,加入移民交流群)

prostrate Kōwhai / 平卧新西兰槐 Sophora prostrata [E]

(点击图片,加入移民交流群)

small-leaved Kōwhai / 小叶新西兰槐 Sophora microphylla [E]

农场的夜空很干净,让认床又焦虑老板一觉天亮,甚好。把手机静在露台记录星轨,但愿老板浅浅的呼噜呼噜不会让地板震动,模糊掉我的照片。

(点击图片,加入移民交流群)

贝壳杉随想

(点击图片,加入移民交流群)

贝壳杉 Agathis australis [E], Te Hihi Estate

(点击图片,加入移民交流群)

特别喜欢捡东西的老板,无瓣蔷薇 Acaena sp.

农场附近种了几棵贝壳杉Agathis australis,老板偶尔会捡一些球果回来送我。他知道我喜欢这些掉落物,送我的时候还不忘碎碎念:这是我捡的,不是摘的,生怕我批评他。

(点击图片,加入移民交流群)

贝壳杉 Agathis australis [E]

(点击图片,加入移民交流群)

贝壳杉 Agathis australis [E]

我和他一同抬头仰望,这些古老而高大的巨木,让人心生敬畏。在毛利人的传说中,森林头疼(Tāne Mahuta,塔尼·马胡塔)有两个孩子,一个是贝壳杉,另一个是抹香鲸。那时候的抹香鲸有四条腿,在陆地上特立独行,也在沼泽和湿地觅食。后来,抹香鲸一心探索浩瀚的海洋,于是便请求塔尼把他送去大海。自此之后,抹香鲸就在大海中遨游,而贝壳杉则在陆地上成长。很多年过去了,抹香鲸回到海边,希望贝壳杉能和他一同探索海洋,可是贝壳杉却对陆地一心一意。无奈,抹香鲸只好对贝壳杉说:“我把我的皮肤给你吧。这样,哪怕将来人们把你砍下,做成独木舟。你有了我的皮肤,就不会害怕海水了。”从此,贝壳杉拥有了鲸脂般的树脂,和龙涎香那样的树胶。这就是贝壳杉的故事,些许荒诞,些许浪漫,渗透着毛利人对这种森林巨木的崇拜与尊重。可惜,随着欧洲人的登陆与大兴土木,大量贝壳杉被砍伐,或成为房子,或成为船舶,或成为家具。毫不夸张地说,在十九世纪中叶,几乎整座奥克兰都是由贝壳杉建成的。与此同时,贝壳杉树胶的贸易也热火朝天,价格一度超过黄金。

山上的贝壳杉一棵接一棵倒下,被人们削去枝条,投入河中,顺流而下,以这种意想不到的方式来到大海。

(点击图片,加入移民交流群)

北岛怀波瓦景区的‘森林头疼’贝壳杉,via upnorth.co.nz

奥克兰植物园

到了周末,不用上课的老板便化身脱缰的野马,让我带他逃离农场。他迫不及待想去植物园,我说:请学会等待,等我把早餐吃完。新西兰本土品牌VOGEL'S的混合莓果muesli正好切中我的所有偏好:有多种莓果但没有果仁和葵瓜子的谷物。回国的时候我还真的买了10盒......

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

奥克兰植物园游客中心 via ABG.co.nz

奥克兰植物园位于市区南部,面积不大,不至于让人产生那种担心逛不完不知从何开始的压迫感,慌张感,无力感(大误)。刚下车我就看到植物园大门右侧种了几颗矮胖的新西兰胡刷椰Rhopalostylis sapida,这种棕榈在市区也很常见,些许肿胀的叶鞘让胡刷椰显得有点滑稽。曾几何时,新西兰气候温暖湿润,繁育着多种棕榈科植物。怎料冰河期的到来毁灭了新西兰绝大部分的棕榈,仅剩下耐寒的胡刷椰撑到今天,成为新西兰为数不多的热带元素。所以说,胡刷椰是最冷的棕榈?没人知道那肿胀的叶鞘藏着什么适应和演化的秘密,但里面那多汁,肉质,带有坚果香的嫩芯,早在300年前就已经成为欧洲新移民追捧的珍馐,被誉为富翁沙拉Millionaire's Salad。

(点击图片,加入移民交流群)

Nīkau / 新西兰胡刷椰 Rhopalostylis sapida [E], 奥克兰市区

(点击图片,加入移民交流群)

Nīkau / 新西兰胡刷椰 Rhopalostylis sapida [E], 奥克兰植物园

有趣的是,不仅矮胖的胡刷椰是欧洲人的卷心菜Cabbage,植物园大门后面一排排高大的南方朱蕉Cordyline australis也是卷心菜。

(点击图片,加入移民交流群)

南方朱蕉 Cordyline australis [E]

原来,当年库克船长听自己的船员说南方朱蕉的嫩芽很像卷心菜,美滋滋的,就赐名‘卷心菜树’Cabbage Tree。谁知船员吃的却是胡刷椰,不是南方朱蕉。但对于‘卷心菜树’这个错误的名字,南方朱蕉还是被笑纳了。反倒是毛利人很早就有食用南方朱蕉嫩叶芽(有点像吃朝鲜蓟)和根部的习惯。在冷凉的新西兰,尤其是南部,毛利人很难种好来自热带的地瓜芋头,于是一切富含淀粉的本土植物自然都不会被放过。他们会把南方朱蕉的根当成是甘蔗啃,亦会煮熟储存越冬。但毛利人规定在烹煮朱蕉根的时候男生女生不能爱爱,否则食物会坏掉,那男生和男生呢?对温饱的需求迫使早期的毛利人不得不走进丛林,和原生植物短兵相接,以身试毒,哪些是安全的,哪些是致命的。

(点击图片,加入移民交流群)

南方朱蕉 Cordyline australis [E]

(点击图片,加入移民交流群)

南方朱蕉 Cordyline australis [E]

放心吧,胡刷椰和南方朱蕉一点都不像,不需要担心会错认。但朱蕉后方的原生植物识别径(Native Plant ID Trail)就比较烧脑了,一连串叫不上名字的陌生物种,让你感受到本土植物是如何渗透到毛利人生活的方方面面的。据说亮叶牡荆的树干硬得可以射飞子弹!轻飘飘的浮标麻如何助毛利渔民搏击大海?孑遗的山龙眼科蜜汁树花蜜可以打几分?从食物衣物,到工具药品,再到精神依托,毛利人裹着叶片降生,死后头戴花环,魂魄从北海岸那颗800岁的铁心木一跃而下,重返大海,回到最开始的地方——哈瓦基Hawaiki。

(点击图片,加入移民交流群)

Mamaku / 黑树蕨 / 髓质番桫椤 Cyathea medullaris [N]

(点击图片,加入移民交流群)

Mamaku / 黑树蕨 / 髓质番桫椤 Cyathea medullaris [N]

毛利神话中万物皆有灵,诸神似乎很喜欢把生物变来变去。除了贝壳杉是森林头疼,Mamaku和Toroa从前也是一对恋人,可惜这对恋人经常吵架,诸神不厌其烦,于是挥挥魔法棒,把Toroa变成信天翁,终身漂泊大海;而Mamaku则被变成黑树蕨,扎根岸边,永生不得追随爱侣。Mamaku难过得低下头,散落的长发掩盖着内心的哀伤——这就是黑树蕨枯叶不掉落的原因(大误)。

(点击图片,加入移民交流群)

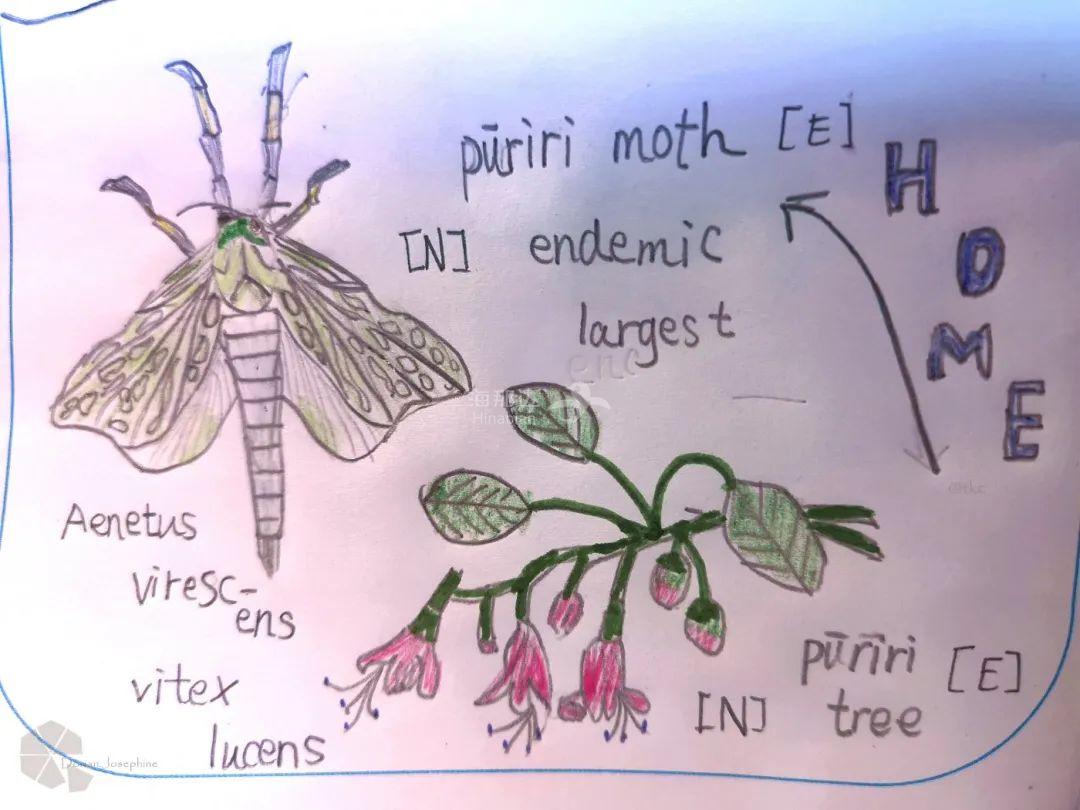

Pūriri / 亮叶牡荆 Vitex lucens [E],硬!

(点击图片,加入移民交流群)

Pūriri / 亮叶牡荆 Vitex lucens [E],硬!

(点击图片,加入移民交流群)

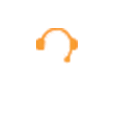

Pūriri / 亮叶牡荆 Vitex lucens [E],Pūriri moth / Aenetus virescens [E]

虽然亮叶牡荆拥有非常坚硬的木材,在战争野史中还能弹飞子弹。但Pūriri moth的幼虫对此一无所知,继续啃咬树干,吸食树汁。同时这小虫子*能在树干中生活长达5年之久,让我十分意外,五年的蛾子,十七年的蝉。

(点击图片,加入移民交流群)

Whau / 浮标麻 Entelea arborescens [E],轻!

(点击图片,加入移民交流群)

Rewarewa / 蜜汁树 Knightia excelsa [E]

(点击图片,加入移民交流群)

克马德克铁心木 Metrosideros kermadecensis [E]

还在开花的铁心木Metrosideros sp.把圣诞节的喜悦延长到一月,人们常说的新西兰圣诞树便是它。毛利人死后,魂魄会飘到北岛最北端的雷因格角(Cape Reinga),从海岸边的一颗800岁的铁心木一跃而下,回到大海,飘向北方,魂归故乡。这种和死亡,魂魄息息相关的大树,同时也被写到城市的每一个角落,你车子刚过的可能不是十字路口,而是一个圣诞节。

(点击图片,加入移民交流群)

奥克兰霍布森街 (Hobson Street) 的铁心木雕塑

(点击图片,加入移民交流群)

毛利人的长途旅行

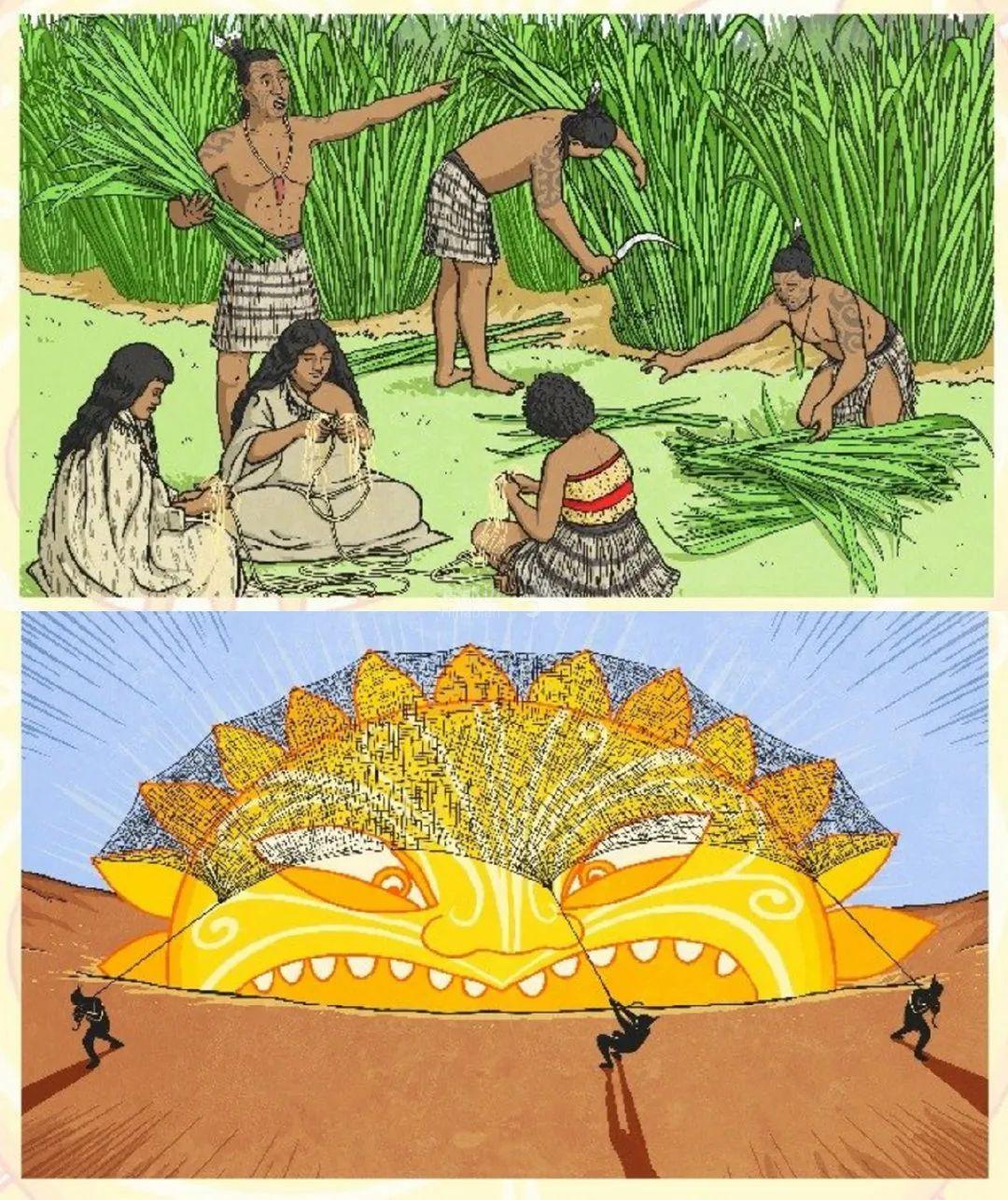

似乎原生植物识别径已经把我和老板的脑袋烧坏了,每一种植物都故事性满满,看了这个忘了那个。以至于毛利人眼中能上天下海,无所不能的新西兰麻——Harakeke,不过就是拿了绿卡的剑麻罢了,有什么好惊讶的?

(点击图片,加入移民交流群)

金边新西兰麻 Phormium tenax ‘Variegatum’

但当年毛利人却十分惊讶:英国人是怎样在没有Harakeke的地方生存下来的?

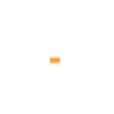

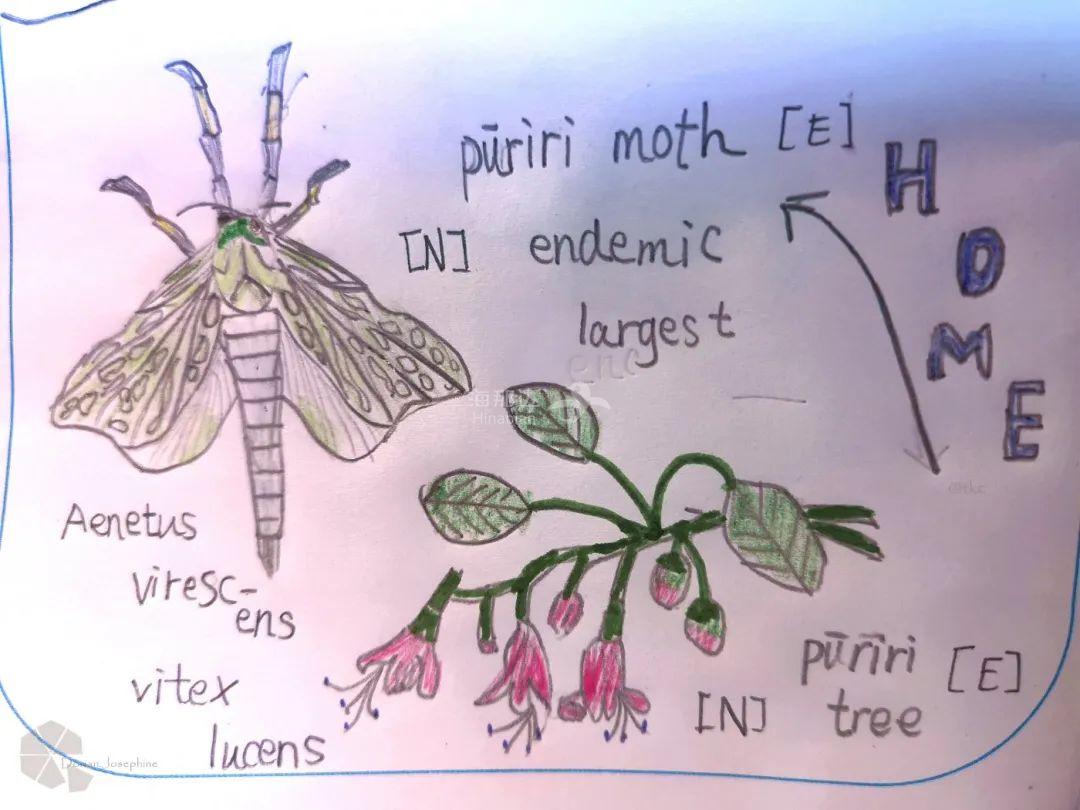

是的,毛利人用它做成各种生活用品,衣/篷/鞋/线/网/绳/篮/垫/扇/带/帆......,生活大百科,应有尽有。同时半神Māui也是新西兰麻的粉丝,用它把新西兰北岛从海里扯上来(大力出奇迹?),还用它编织绳网把太阳拴在地上,让他筋疲力尽,答应放慢速度,让毛利人能正常耕作劳动。

(点击图片,加入移民交流群)

毛利神话 Māui and the Sun, via Present 5

(点击图片,加入移民交流群)

两种新西兰麻的果实比较

原生的新西兰麻只有两种(园艺变种就多了去了),一种是低海拔常见的新西兰麻Phormium tenax,果实是直立的。另一种是山地常见的库克新西兰麻Phormium cookianum,果实是下垂。景点经常混着种。

(点击图片,加入移民交流群)

新西兰麻 Phormium tenax [E],库克新西兰麻 Phormium cookianum [E]

(点击图片,加入移民交流群)

新西兰麻 Phormium tenax [E],库克新西兰麻 Phormium cookianum [E]

(点击图片,加入移民交流群)

新西兰麻 Phormium tenax [E]

(点击图片,加入移民交流群)

龙舌百合 Arthropodium cirratum [E]

(点击图片,加入移民交流群)

美丽婆婆纳 Veronica speciosa [E]

(点击图片,加入移民交流群)

香婆婆纳 Veronica odora [E],直立婆婆納 Veronica stricta [E]

(点击图片,加入移民交流群)

香聚星草 Astelia fragrans [E]

(点击图片,加入移民交流群)

罗布斯塔臭叶木 Coprosma robusta [E],夏威夷雁的食物,又叫雁果

奥克兰植物园的确不大,但我什么都不认识,逛完只有压迫感,慌张感,无力感。请不要随便立flag,尤其在陌生的国度,还是回农场喝酒吧。

(点击图片,加入移民交流群)

我和老板去了罗托鲁瓦(Rotorua),这个北岛最“热”门的观光胜地,体验丰富的火山地热温泉和浓厚的毛利文化。热,沸,爆的喷气孔,翻滚的泥浆池,让人窒息的硫化氢,不定期喷射的水柱,惨白的熔岩台地让我浑身不适。但想想,还有比花1000rmb买一张白纸更坏的事吗?可是眼前这一切老板通通都不关心!他们誓要把地表的硫磺晶体全部抠下来?灵长目幼崽迷惑行为大赏?

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

熔岩台地,罗托鲁亚地热公园

(点击图片,加入移民交流群)

硫磺晶体,罗托鲁瓦地热公园

(点击图片,加入移民交流群)

总状万宁木 / 总状盐麸梅 Weinmannia racemosa [E],是不是还有屈臣氏木

(点击图片,加入移民交流群)

Rimu / 新西兰陆均松 Dacrydium cupressinum [E]

地热公园内有很多新西兰陆均松Dacrydium cupressinum,这种来自罗汉松科的植物,乍看上去没什么特别,仔细看也没什么特别,但它却和大名鼎鼎的鸮鹦鹉息息相关。

野生的雌性鸮鹦鹉会在春季发情期食用大量未成熟的陆均松果实,研究认为果实中高含量的维生素D和钙质有助于促进雌鸟发情及育幼,是不折不扣的“春药”(大误)。但在新西兰,陆均松的结实是有大小年之分的,每隔3-5年才有一次大规模的结实。所以也就间接影响了鸮鹦鹉繁殖后代,让本就十分稀少的鸮鹦鹉雪上加霜。当然,科学家也一直致力于配置食品补充剂,希望让鸮鹦鹉在陆均松小年也能开启繁殖模式。

(点击图片,加入移民交流群)

Kakapo / 鸮鹦鹉 Strigops habroptila [E]

除了动物把它当作催情剂,人类似乎也想在陆均松体内宿醉(不是),这次是大名鼎鼎的库克船长。500多年前,法国人发现喝云杉叶煮水能治疗坏血病,随后英国人索性把它包裹在酒精中,云杉啤酒一度风靡北美大陆。库克船长在1772年第二次远航中重返新西兰,丰富的想象力让他察觉到新西兰陆均松和美洲云杉有某种相似之处。于是他尝试用陆均松和麦卢卡的叶子及树皮酿造啤酒,最初也是为了防止坏血病并提升船员士气。不料这款啤酒大获成功,其独特的风味被业者及市场所推崇,一直保留到今天超市的货架上。这种表面十分性冷淡的针叶树,体内却流淌着情欲和迷醉的血液,很好。

夜了,老板需要泡点波利尼西亚矿物温泉,我则需要点酒精,可以是库克精酿的Spruce Beer,也可以是亲切的Moët,反正能让我能变身魔法师就行,挥挥魔法棒,把老板和吵闹通通变走!

(点击图片,加入移民交流群)

毛利人爱用吐舌表达,凶猛和力量

时间久了,至于后来在彩虹泉公园(Rainbow Springs)的喙头蜥和Kiwi都无法吸引老板的兴趣,到底看太多次了。倒是在树丛中若隐若现的Tūī,让我和老板花了不少时间。随后老板像光一样跑去激流勇进,high得不行,到底小孩子,玩是最重要的事。

(点击图片,加入移民交流群)

Tuatara / 喙头蜥 Sphenodon punctatus [E]

(点击图片,加入移民交流群)

高清!Tūī / 簇胸吸蜜鸟 Prosthemadera novaeseelandiae [E]

(点击图片,加入移民交流群)

掌叶南鹅掌柴 Schefflera digitata [E],有南青冈就有南鹅掌柴

(点击图片,加入移民交流群)

红额鹦鹉 Cyanoramphus novaezelandiae [E]

离开彩虹泉的时候,老板在门口要和一些奇奇怪怪的植物拍照,这种植物轻飘飘的,叶子又长又硬又刺,一副生人勿近,谁都别招惹我的样子。他们就是Lancewood,枪树。

有时候你还能看到一种高大笔直的小树,它的分枝集中在高处,树形非常帅气高冷。不过,他们还是Lancewood,枪树。

(点击图片,加入移民交流群)

古时候科学家也以为这是两种不同的植物。到后来才慢慢了解到,其实这是枪树(又称矛木)的二型叶现象。幼年期的枪树枝干不分支,叶子坚硬带刺,被认为是对抗恐鸟(Moa,摩亚)啃食的一种适应性演化。随着树龄的增长,树干长高,恐鸟够不到了。这时茎干开始分支,叶子变短,虽依旧带刺,但变得相对柔软。这种有趣的现象,是生物交互作用对植物形态的塑造,是数百万年演化的结果。可惜,恐鸟已经在250年前灭绝,或是因为生境破坏,或是因为过度捕猎,或是因为自然灾害,细菌病毒......反正,枪树再也没有对手了。我们也只能从枪树的硬刺中,想象恐鸟如何在陆地所向披靡。

(点击图片,加入移民交流群)

刺叶矛木 Pseudopanax ferox [E],两种形态

(点击图片,加入移民交流群)

新西兰常见的两种枪树,幼年期

(点击图片,加入移民交流群)

恐鸟 / 摩亚 / Moa,可高达3米

(点击图片,加入移民交流群)

矛木品种‘摩亚脚趾’ pseudopanax 'Moas Toes' [Cv],灭绝的恐鸟,活生生的脚

(点击图片,加入移民交流群)

矛木品种‘琴弓’ Pseudopanax 'Fiddlesticks' [Cv],矛木品种‘洒金’ Pseudopanax ‘Gold Splash’ [Cv]

(点击图片,加入移民交流群)

Auckland bound for Guangzhou,我真的买了很多VOGEL'S

老板一日之内到晚都问我:寰球上最稀有的动物是什么,寰球上最稀有的植物是什么……没完没了,直到我们在奥克兰植物园看到了三王岛毛柴木Pennantia baylisiana。

三王岛毛柴木,是一种毛柴木科(伞形目基群)毛柴木属的植物。1945年,自人类在新西兰北岛外海的三王群岛首次发现一棵后便再无发现。也就是说,目前野外有且仅有一棵三王岛毛柴木,其他成员很可能被人类带上岛的山羊吃光了。科学家这么多年一直很努力地保护着地球上这只此一棵野生的三王岛毛柴木,成功利用扦插技术,在新西兰本土繁育出很多克隆个体。你能想象全寰球的人,都是你自己的复制品,那是一种怎样的孤独?

不管怎样,希望孤独的三王岛毛柴木继续安静地在孤独的岛屿上活下去,独自演绎着这种临界值的浪漫。

(点击图片,加入移民交流群)

三王岛毛柴木 Pennantia baylisiana [E]

///

植物对于毛利人来说,既是满足原始需求的食物,是生产工具的材料,是农耕的物候表,是冲突和战争,灵性与崇拜的源泉,也是他们与神对话,连接过去与未来的纽带。他们为植物唱歌,作诗,谱写神话,甚至纹在身上,多有爱啊。在新西兰旅行,你也可以尝试藉由植物融入毛利人的精神寰球,到处都是奇思妙想,那种漫无边际的放空,只有天上的南十字星知道。

(点击图片,加入移民交流群)

- End -

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)