(点击图片,加入移民交流群)

很遗憾这次中国女作家与诺贝尔奖失之交臂,但残雪的作品值得我们关注。

· 华人瞰寰球诚意推荐 ·

本文来自于公众号:寰球华人周刊

微信号wcweekly

寰球华人周刊专栏作者:荠麦青青

(点击图片,加入移民交流群)

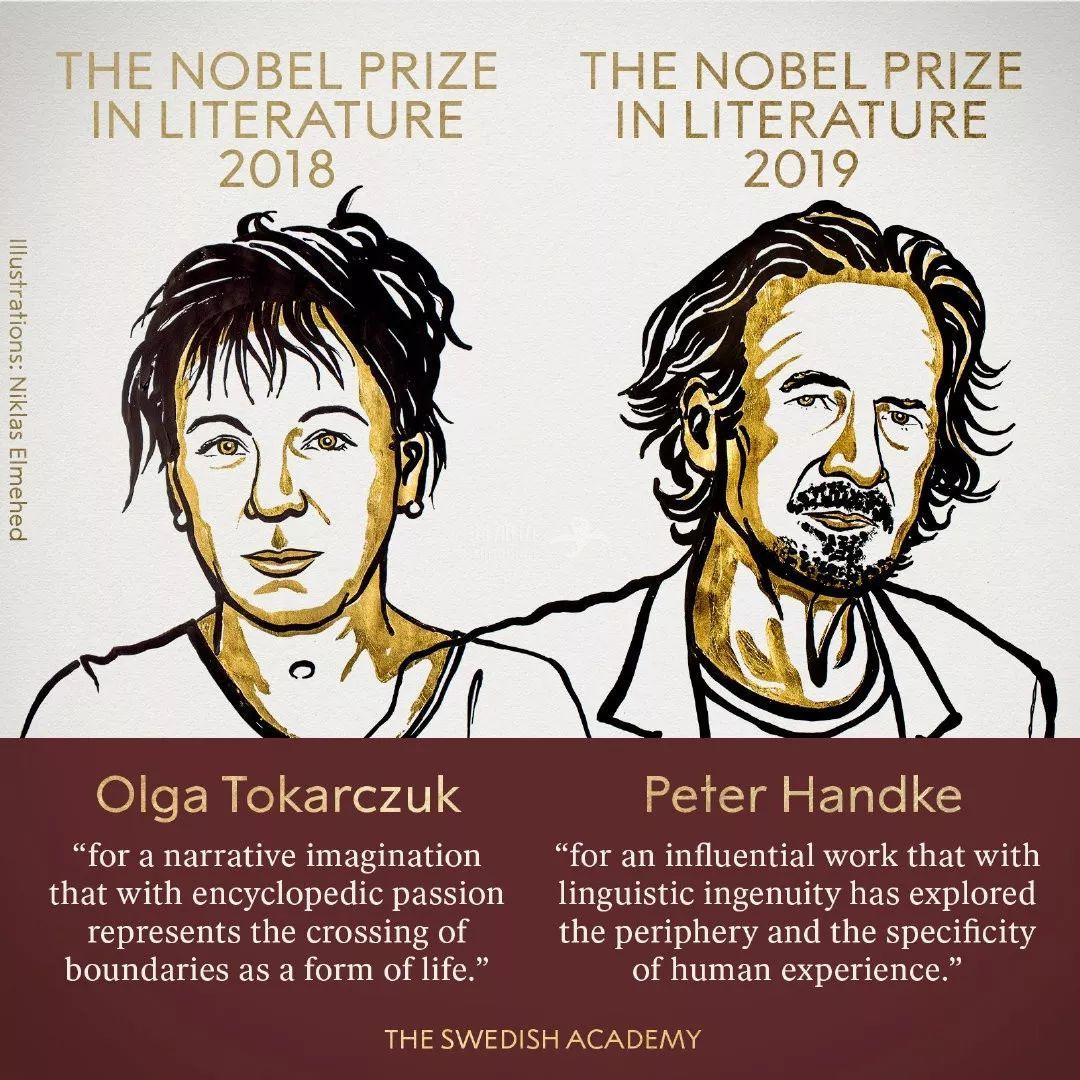

昨天下午7时,举世瞩目的诺贝尔文学奖揭晓!因为去年诺贝尔文学奖停发了,所以今年的诺贝尔文学奖产生了两位得主:

波兰作家奥尔加·托卡丘克(Olga Tokarczuk)获得了2018年诺贝尔文学奖。奥地利作家彼得·汉德克(Peter Handke)获得了2019年诺贝尔文学奖。

(点击图片,加入移民交流群)

而此前呼声甚高的中国女作家残雪抱憾与诺奖失之交臂。

(点击图片,加入移民交流群)

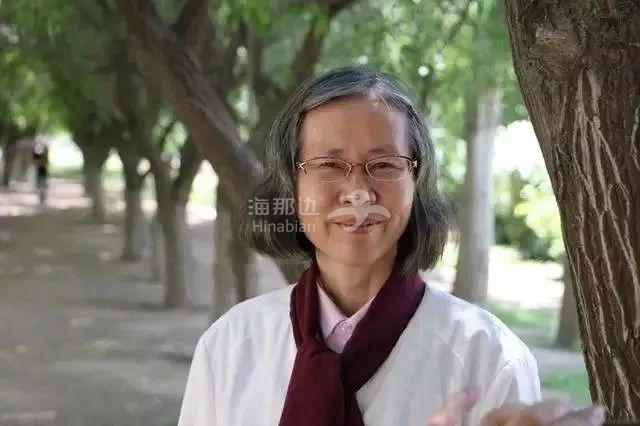

▲残雪 来源:中国作家网几天前,在英国博彩公司的预测榜上,残雪的赔率是第三名,热度超过日本的村上春树。

(点击图片,加入移民交流群)

消息传来,很多人纷纷打探:残雪是谁?

在中国当代文学史上,残雪并非一个声名煊赫,被广为人知的作家。

2012年,在莫言获得诺贝尔文学奖颁奖前的一个记者招待会上,有人要他预测当年诺奖的获奖人,他说,我不预测,但是我希望是中国的女作家残雪获奖。

莫言如此推崇残雪并非一己之好,问鼎诺奖之前的莫言,或许并不是较具寰球影响力的中国作家,而在中国读者中鲜为人知的女作家——残雪,在国际上的知名度其实远超莫言。

(点击图片,加入移民交流群)

▲莫言

有人说残雪是个奇迹:“她长得村,穿得土,却是起首锋的中国作家之一;她的作品怪诞难懂,却被翻译成多国文字,令外国研究者津津乐道;她不出洋,纯粹用中文写作,而知她名号、读她作品的中国人,却比洋鬼子少得多。”

诸多相悖的数据勾勒出了残雪的卓然与尴尬。

残雪以其独树一帜的个性在上个世纪80年代登上中国文坛,作为新潮小说中的先锋作家,其作品的小众化,一直备受争议和冷落。

当诺贝尔文学奖大热人选曝光后,她才首要次如此盛大地走进人们的视野。

为何能够成为诺贝尔文学奖的热门人选?在残雪看来,这是诺奖正在更加重视文学,特别是高层次文学价值的体现。

十年辛苦无人问,一朝成名天下知。

这仿佛也是残雪文学选择和最终际遇的写照。

今年66岁的残雪无法被明确定义,因为在她的身上,存在着太多的“悖论”。

她的小说寰球荒诞梦幻,充满奇思妙想,但眼前的她满头银发,面容祥和;

她描写的人性冷漠疏离,甚至不无丑恶肮脏,但生活中的她平易近人,善良柔软;

她只有小学学历,却写出寰球级的作品。

(点击图片,加入移民交流群)

在街上如果遇到她,你不会将这位普通的老人和一个先锋作家挂上钩。

但只要看看以下这几个简单,却足够有说服力的数据便一目了然:

在寰球范围内,残雪在当代中国作家中有三最:作品被翻译得最多,作品入选外国高校教材最多,拥有为数众多的专门研究她的机构。

(点击图片,加入移民交流群)

▲幼年残雪

美国作家苏珊·桑塔格说:如果要我说出谁是中国很好的作家,我会毫不犹豫地说:残雪。虽然,可能只有万分之一的中国人听说过她。

在国内文学界,对她基本上是“不予评价、绕道而行”的“回避”和“失语”状态。

墙里开花墙外香,这是一个吊诡的现象,也是一个值得深思的问题。

1953年生于湖南长沙的残雪,原名邓小华。

残雪的父亲邓钧洪,解放前长期在国统区从事党的地下工作,建国后曾任《新湖南报》社(今《湖南日报》)社长。

20世纪60年代末和70年代初,邓家遭遇了第二次劫难。邓家兄弟姐妹五个有四人下放农村,只有残雪仰赖“身边无人政策”的照顾,才获准留城,与外祖母相依为命。

(点击图片,加入移民交流群)

▲1956年,残雪全家合影。左二为残雪,左三为残雪的哥哥,盛名哲学家邓晓芒

劫后余生,残雪栖居于一间只有六七平米大小的杂物间,逼仄、潮湿、阴暗,但她如饥似渴地埋首于书籍中。

文学、哲学,甚至当时流落到社会上的各种“禁书”,她都找来读。

这无疑是一种精神的救赎,让人暂时逃离现实的苦海。

残雪30岁之前做过铣工、装配工、车工、赤脚医生。

在一家街道工厂,残雪当过整整八年的铣工,与去农村接受艰苦锻炼相比,她并未觉得当铣工有多么辛苦,只是由于生性倔强,身处社会的较低层,她受尽了欺凌,这也让她充分见识了中国人的劣根性。

(点击图片,加入移民交流群)

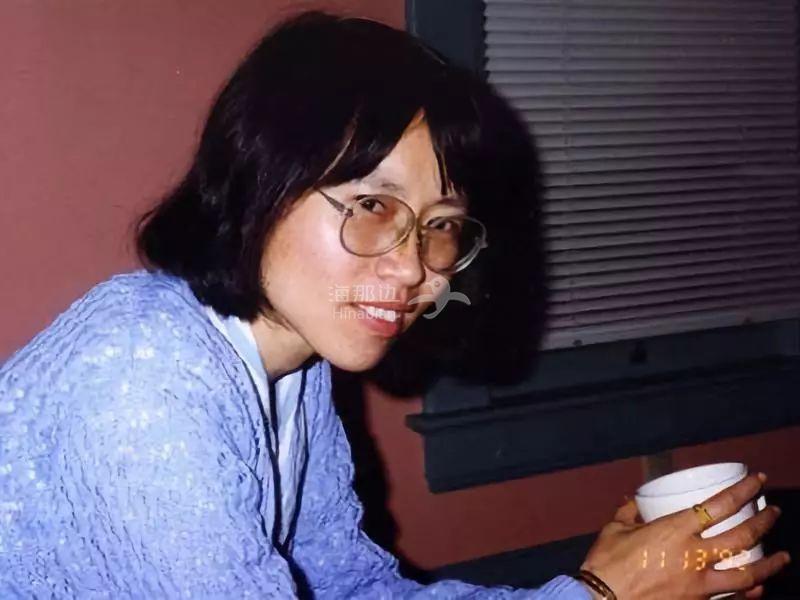

▲1992年,残雪在爱荷华大学