历史常常给人们留下意味深长的故事。

打那以后,历史越千年。时针指向了1917年暑季。这年,24岁的毛泽东偕同好友萧子升走出书斋,一把雨伞,一个布包,剃发光头,漫游了长沙、宁乡、安化、益阳、沅江。他俩此旅的一个重要行程就是拜访慕名已久的沩山密印寺。他们到密印寺的目的主要是了解佛教文化,结识有名高僧,其次就是观赏祖国的大好河山。当他们进入沩山,才知沩山被清洋湖所环,云蒸雾腾,漫山漂浮,山峦青峰,隐于簿云之中,攀山小径,现于山腰之间。大有仙境之幻妙,圣地之奇特。毛泽东顿时就有一种登山远眺,心旷神怡之感,不觉对萧瑜说:“真佛教圣地,无怪乎头陀昙谓此处为千五百人道场处。”

(点击图片,加入移民交流群)

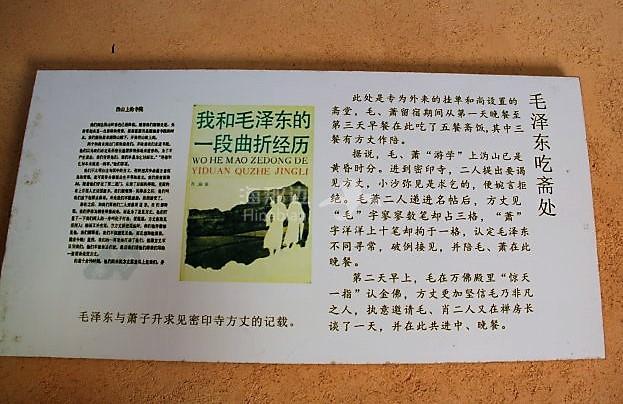

黄昏时分,二人来到了密印寺山门。二人对门口小沙弥说:“我们是为乞讨而来的。”小沙弥说:“乞讨与佛门本来就是一回事。”便让进寺院。二人提出要谒见方丈,小沙弥见是求乞的,便婉言拒绝。毛萧二人递进名帖后,主持太虚见“毛”字寥寥数笔却占三格,“萧”字洋洋上十笔却拘于一格,认定毛泽东非同凡人,破例接见,并开素筵共进晚餐。两人纵论深谈了两天三夜,毛泽东也由密印寺之行感悟“救国救民在于找到大本大源,而大本大源在于工农大众”。

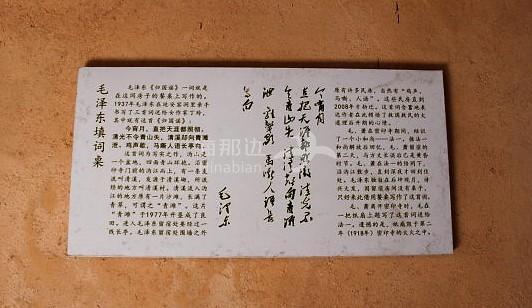

他与主持一见如故,天南地北,侃侃而谈,感悟“救国救民当把握大本大源”。今天,在与主持共餐的房间墙壁上,还悬挂着毛泽东当年游学时写下的诗词《归国谣》:“今宵月,直把天涯都照彻。清光不令青山失,清溪却向青滩泄。鸡声歇,马嘶人语长亭白。”

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

据《卫士长谈毛泽东》一书称,毛泽东在与方丈探讨中外宗教异同时表示:“中国没有类似其他国家的宗教战争,几个宗教和谐共存,对国家来说不是坏事。”方丈遂言:“只望毛施主记住这句话,日后不要忘记。”毛泽东追问缘故,方丈不再言语。

方丈同时劝萧子升皈依佛门,不然“他日定难留中华”。果然,萧子升日后与毛泽东分道扬镳,任职国民党政府,先遭人诬陷盗窃故宫文物,后被迫移居乌拉圭数十年,直至客死他乡多年方才洗清冤屈。1918年,劝说萧的这名方丈不幸丧生于大火。至于这个故事是真有玄机,还是纯属巧合,已难以考证。

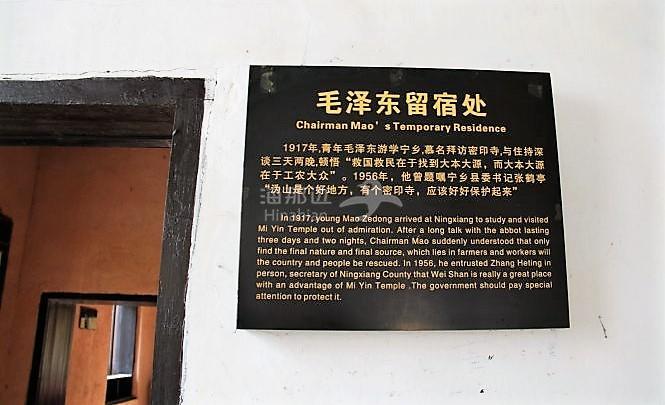

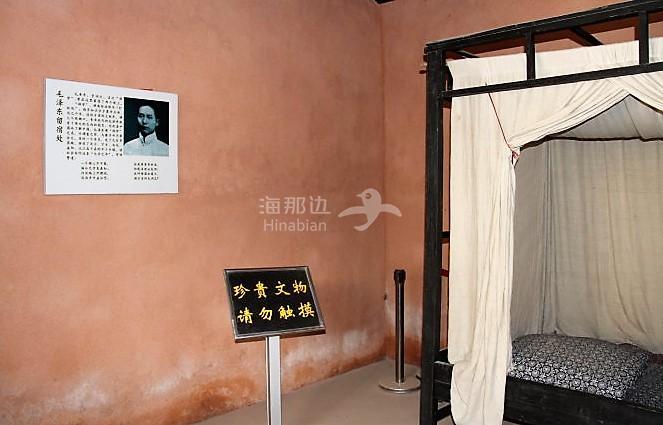

风华正茂的毛泽东和萧子升游学至沩山密印寺的经历,见证于萧子升的回忆录和毛泽东1936年同斯诺的谈话。现今寺内还保留了当年毛泽东和萧子升的留宿处。

(点击图片,加入移民交流群)

40年后,毛泽东对这段经历仍念念不忘。他给时任宁乡县委书记张鹤亭写道:“沩山是个好地方,有个密印寺,应该好好保持起来。” 这是毛泽东很少见的为寺庙所题的词。也许,密印寺之所以在文革时期未受严重冲击,且香火旺盛,恐怕与当年毛泽东的发话不无关联,这对密印寺来说岂不是大大的幸事么?

当年毛泽东等人,青衫一袭,风华正茂,浩气凌然,游走于湖湘大地,风起青萍之末,道存天地之间。回忆毛泽东成功之路,真正感觉到天地辽阔,人生无垠。

(点击图片,加入移民交流群)

毛泽东是一个伟大的马克思主义者,无神论者。但他在少年时代,也是一个佛教的崇拜者,他在自传中说:“我的父亲是一个不信神佛的人,但母亲则笃信菩萨,她对自己的孩子们施以宗教教育,所以我们都因父亲是一个没有信仰的人,而感觉难过。”虽然毛泽东以后接触进步文化,对神产生了怀疑,但对我国的佛教文化,一直是重视的,把佛教文化视为历史文化遗产,视为中国传统文化的一部分。这次的沩行之行,为他以后对佛教文化的认识,产生了重大的影响。

毛泽东游沩山,不但了解沩山的地理环境,沩山的历史,还对曾在沩山居住过的名人也进行一番调查,如唐代诗僧齐己和清朝诗僧寄禅,毛泽东对他们的身世一一进行了解,对他们的诗作找来阅读。特别是对寄禅的诗,并有所赞赏。寄禅(1851—1912),号八指头陀,俗姓黄,湖南湘潭人,为毛泽东同乡。曾任沩山方丈,在清朝末年,诗名颇大,被称为近代爱国诗僧,著有《嚼梅呤》一卷,文集二卷,语录四卷,殁后杨度为其刻《八指头陀诗文集》。

青年毛泽东沩山之行,在那次游学行程中,可谓特殊的一站。在其他地方,青年毛泽东更多的是走访学士名流、农民、小手工业者、小商人、地方官吏,而在这里却是与一位“跳出三界外,不在五行中”的得道高僧交流,而且收获如此丰硕,叫他如何“能不忆沩山”?沩山同样没有忘记毛泽东,毛泽东沩山之行的遗存与这方美丽风景、宗教文化等,都激发起游客的无穷兴趣。

(未完待续)