离骚九歌贯千古,傲骨诗风越万年。

今朝吾辈过端午,吟诗抒怀敬先贤。

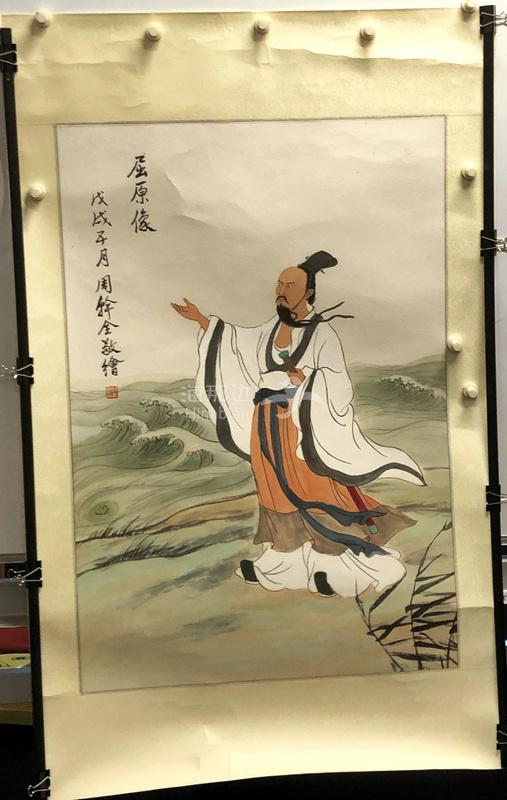

每年6月的端午节前后,海内外华人都要举行纪念伟大诗人屈原的活动。屈原的爱国情怀和不朽诗篇,已经化为中华民族一个特殊的文化符号,深深地印刻在国人的心中。

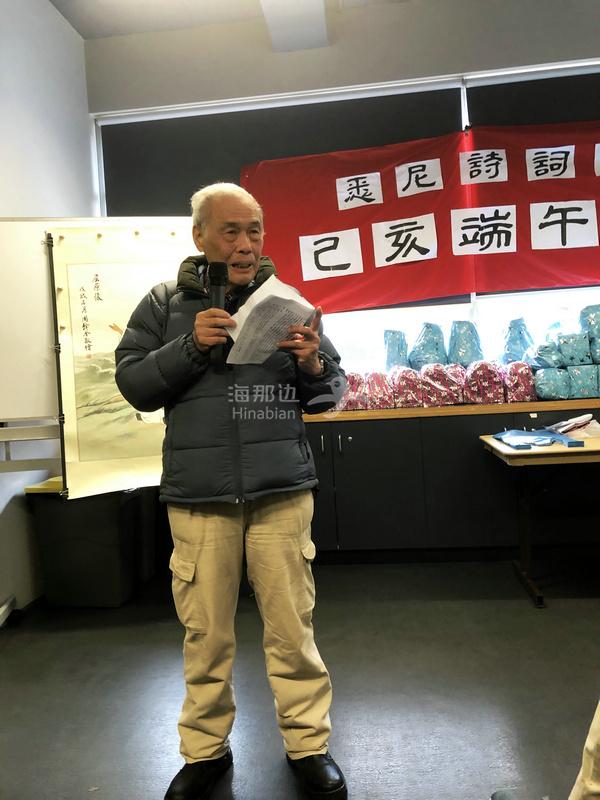

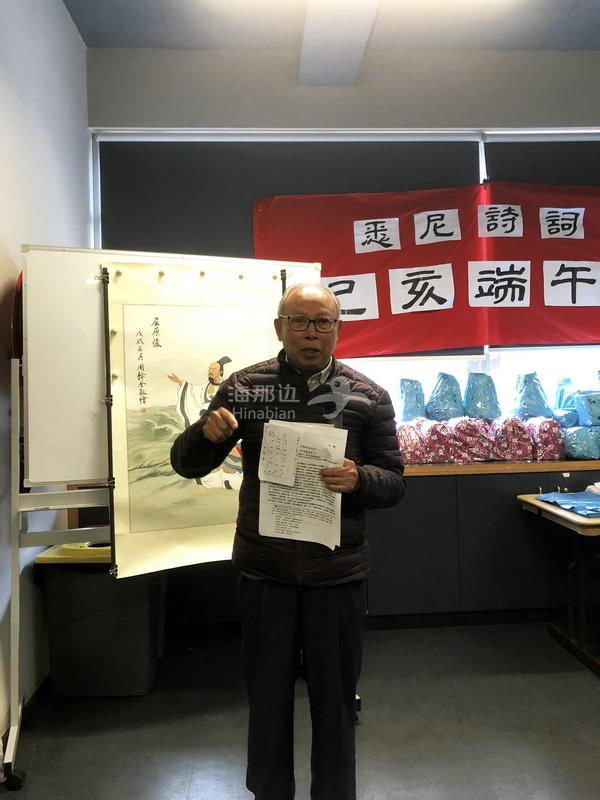

6月24日,悉尼冷雨霏霏,气温寒凉。艾士菲(Ashfield)图书馆内的一间会议室里座无虚席,热气腾腾,悉尼诗词协会在这里隆重举行2019年端午诗声联欢活动。出席联欢活动的有诗词协会老会长乔尚明先生、陈炳均先生,现任会长王曼妮女士、副会长汪学善、尹锋、张青和李振国先生,诗词协会顾问卢元、丘云庵、柳復起、周干全、黎汝清、丁继开和林观贤先生。悉尼雨轩诗社顾问、诗人、评论家蒋行迈先生等应邀出席。诗词协会会员和部分诗词爱好者参加了联欢活动。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

上午十时许,端午诗声联欢活动正式开始。主持人是诗词协会副会长李振国先生。

诗词协会会长王曼妮女士首先致辞。她说,非常感谢大家踊跃出席今天的聚会。“端午节” 是中华民族的一个极其隆重的节日,是为了纪念中国历史上首要位伟大的爱国诗人屈原而诞生的。可以说,在人类的历史上,还没有哪一个国家,哪一个民族,像我们中华民族一样,二千多年来,每年都以一个隆重的节日来纪念一个诗人的逝世。千百年来,屈原的爱国精神和感人诗辞,深入人心。人们“惜而哀之,世论其辞,以相传焉”。在民俗文化领域,中国民众从此把端午节的龙舟竞渡和吃粽子等,与纪念屈原紧密联系在一起。随着屈原影响的不断增大,始于春秋战国的端午节也逐步传播开来,成为中华民族的节日。

王会长简略地回顾了诗人节的来历,她指出:“七十多年前,中国文化界有识之士,把端午节定为诗人节,得到广大文化人士的热烈拥护。作为诗词协会的我们,今年依旧在端午纪念屈原的日子里,继续用《端午诗声》来纪念诗人节,就是要继承中华民族的优秀传统,弘扬诗词文化,让我们诗会进一步成为广大诗词爱好者的精神家园和学习园地。”

她接着介绍说,今天我们共聚一堂,用欢乐的歌乐,经典的诵读,有趣的活动,来纪念中华民族传统节日端午节,弘扬我们的民族文化精神。让大家记住我们自己的节日,中国诗人的节日,记住我们的《端午诗声》,年年活动,年年纪念,形成惯例,形成品牌,形成区别于其他社团的,只有自己标志性特色的节日活动。

年逾八旬的诗词协会前任会长乔尚明先生和陈炳均先生先后发表即席讲话。他们抚今追昔,感慨万千,充分肯定了现任班子的工作,希望诗词协会后继有人,越办越兴旺!

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

两位老会长讲话后,诗友们开始表演联欢节目。

首先,陈炳均先生演唱何非凡的凡腔《情僧偷到潇湘馆》。

中国剧种繁多,有许多剧种是非物质文化遗产,始于明末清初的粤剧就是非物质文化遗产之一,它由昆腔南移珠江三角洲,历经多代文人融合当地木鱼、龙舟等民谣,发展为独具岭南特色的剧种,产生了上千种小曲儿。艺人创作了多种演绎唱腔:如星腔,马腔,薛腔,凡腔等等。陈炳均先生声情并茂地演唱,使大家欣赏到凡腔的韵味。

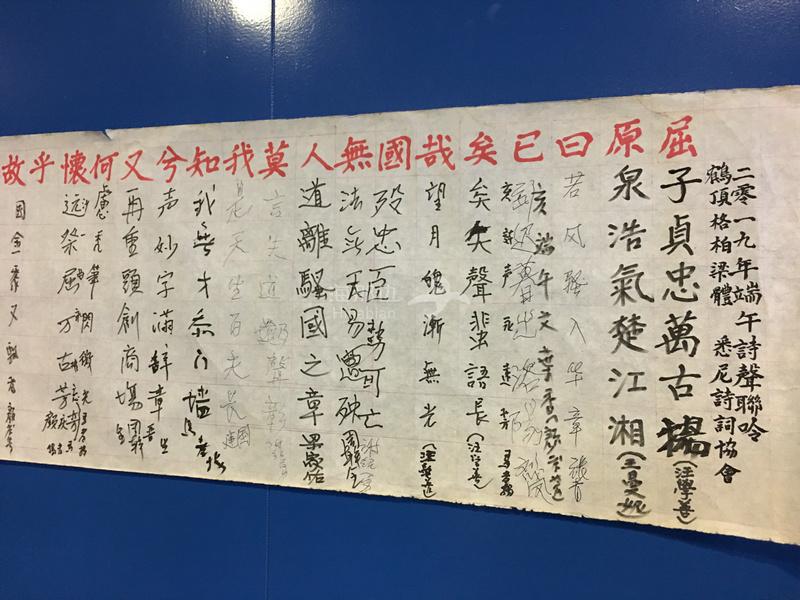

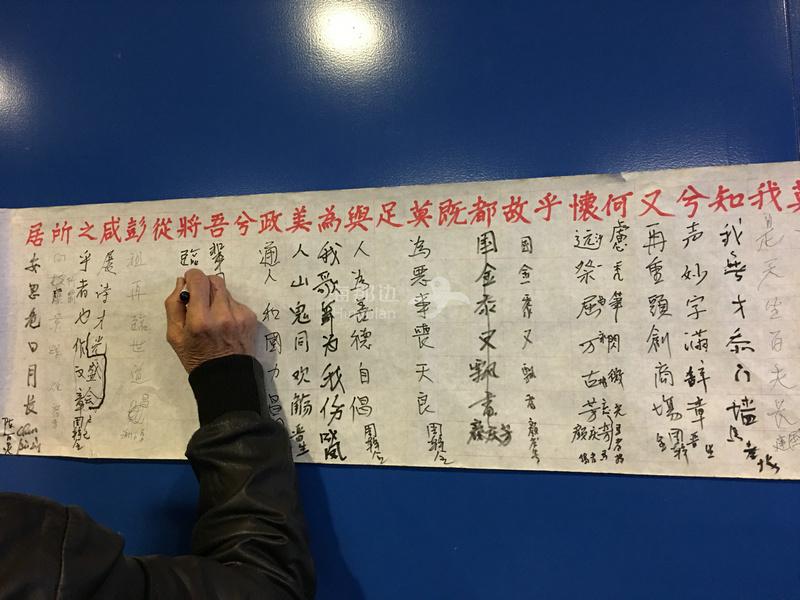

中华文化源远流长,诗歌形式多种多样,其中有一种柏梁体。它既能激发众人的诗思才华,也有一定的竞争性,具有生动活泼,自由奔放的特点。

接着, 副会长汪学善先生领衔填写并解读柏梁体诗荟。这是我们诗会的传统节目。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

然后,联欢活动进入南腔北调咏诗词环节。诗友们先后诵读了千古名作《橘颂》、《阳关三迭》、《木兰辞》和本会诗友的作品。

汪学善先生朗诵屈原的《橘颂》。

《橘颂》是屈原创作的中国诗歌史上的首要首咏物诗。作者巧妙地抓住橘树的生态和习性,运用模拟联想,将它与人的精神、品格联系起来,给予热烈的赞美。借物抒志,以物写人,既沟通物我,又融汇古今,表达了诗人忠贞不渝的爱国情感和特立独行、怀德自守的人生理想。

汪学善先生采用传统的读法,不借助任何腔调,即长短高低、轻重快慢和顿挫。长短高低是按平上去入四声的特性去读出字音,轻重快慢是就全篇的节奏作安排,顿是稍作停顿,偷换气;挫是气之转折;如高亢之气转换成柔和之气。原则是如此,运用之妙,存乎一心。经过长期实践,他完成了自己的一套吟诵方法。汪老师抑扬顿挫的独特诵读加上他那带粤语口音的国语,听起来既引人深思,又让人忍俊不禁。

林观贤先生用粤语朗诵了诗词协会部分诗友的端午作品。

他声情并茂地朗诵了王曼妮、卢元、乔尚明和他本人的端午诗作,增添了诗友自创作品的艺术魅力与韵味。

黄冠英先生吟唱《阳关三迭》。

《阳关三迭》,是一首古琴曲,是根据唐代诗人王维的诗作《送元二使安西》谱写的一首盛名的艺术歌曲。

黄冠英先生简单介绍了他对王维《送元二使安西》的理解与存疑。在吟唱中,他使用的乐器引起了大家的兴趣。

这种乐器叫”洞箫“又称”尺八“,按闽南”南音社的说法,标准洞箫应为长一尺八寸,且有”十目九节“即10个结节之内共有9段节桐。他用的这支是”十目九节“但长两尺三,只符合半数,音詷也不太准确。据说是他姑丈的遗物,内有漂洋过海、30年凄美爱情的传奇故事。

王曼妮女士和李振国先生双声合作咏诵《木兰辞》。

《木兰辞》是中国南北朝时期北方的一首长篇叙事民歌,也是一篇乐府诗。它记述了木兰女扮男装,代父从军,征战沙场,凯旋回朝,建功受封,辞官还家的故事,充满传奇色彩。王曼妮用地道粤语,李振国用标准国语,一个音域宽广,柔意绵绵;一个嗓音高昂、铿锵有力,两人激昂柔情、配合默契,给大家演绎了一场木兰从军的传奇故事。

(未完待续)