说起长沙老街,人们容易想到的是声名显赫的太平街、商铺林立的坡子街、麻石铺就的潮宗街、藩后街和化龙池等等。其实,长沙还有一条老街,不仅住着这座城市的两位神仙,还有不少达官贵人和百年老店曾在此叱咤风云。它就是都正街。

旧时的长沙街道,许多以处官署衙门位置来命名,衙署前头的街,皆叫“正街”,譬如县正街,藩正街,院正街,府正街,衙署后头的街,皆叫“后街”,譬如府后街,臬后街。都正街当然在衙署前,它的一侧与它成丁字形交接的县正街,正是古代善化县的县署所在。

都正街南靠天心阁,北接马王街,西往织机街,东邻凤凰台,团团转转皆是长沙的名胜之地。天心阁高耸入云,既是全城制高之点,又是登高远眺、收览省会大观的佳处。由于军事上的需要,这里几乎成为了一个城防要区。清初,都司衙门建于此地,“都正街”的街名由此而来。由于地处要塞,都正街昔日的市井繁华可想而知。

那天,我们20余位同学在天心阁附近一家饭店聚餐后,以散步闲聊的方式游览了邻近的都正街。过去,曾在一些文章里读到过都正街那昔日的繁华和曾经的风情,这一次我们直扑街头,朝那幽深交错的巷子走去,仿佛要去欣赏一幅期待已久的历史画卷。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

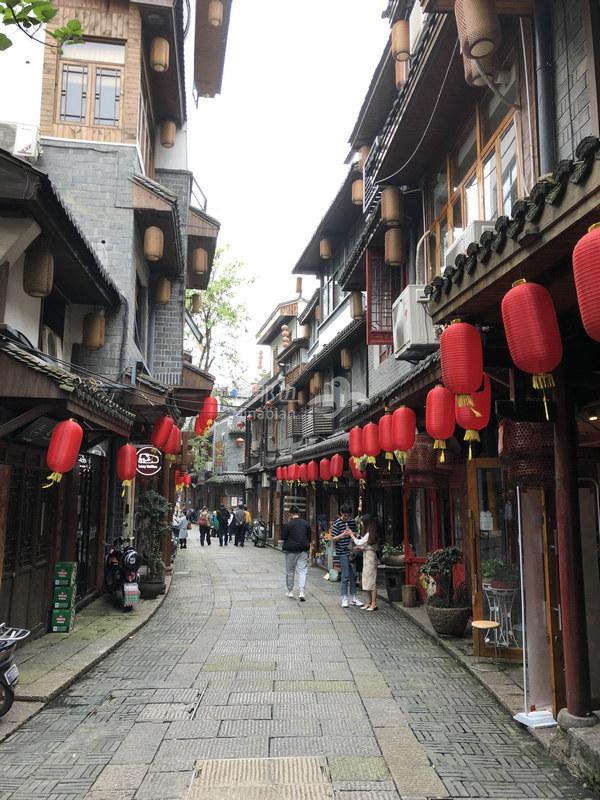

走过一段高楼林立、车水马龙的人民西路,跨过一座白墙黛瓦、“天下都正”高悬的牌楼,仿佛瞬间跌进了一个怀旧的梦境。古街两侧分立着一幢幢明清时代风格的仿古建筑,仿佛是从岁月中穿越而来,给人一种老街新颜的感觉;各式客栈商铺,节次鳞比,洋溢着既古旧又时尚的风情。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

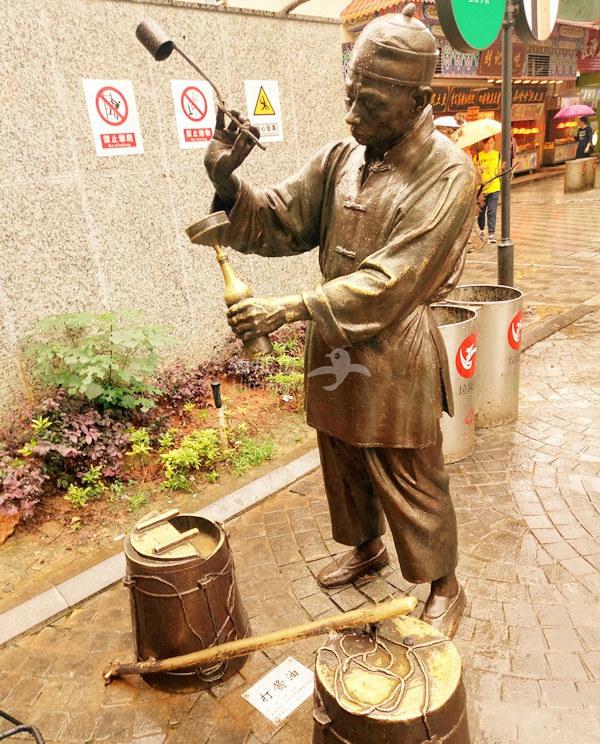

麻石小径蜿蜒匍匐,黛瓦青墙飞檐老宅,旧时窗门雕花翘起,大红灯笼沿街高挂,黄包车、长沙弹词、老三样、铜雕塑、古井等再现着百年前的市井生活;城隍庙、詹王宫、香铺街、东池、老街于闹市一隅遗世独立,重现楚汉名城余韵;清香里巷、清香留巷、詹王宫巷、千总巷、马楚巷、香铺巷、铁铺巷等焕然一新,巷巷藏景;曾百鸟飞鸣、金波荡漾的东池虽已难觅踪影,都正街上却辟出一片小园子名曰“东池”,园内假山流水、雅致幽静,墙上还饶有趣味地陈列着上世纪70、80、90年代具有时代特征的老三样:缝纫机、手表、自行车;冰箱、电视、洗衣机。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

每一道巷口深处,都藏掖着一段历史故事;每一扇门窗背后,都挥洒着怀旧的情怀。人们三三两两,不徐不疾,悠悠过往。不知何时,都正街,这条仅有300余米长的沉寂古街,在我们不经意间,蜕变成了今天惹人喜爱的模样。它用独特的存在方式,为人们展示了典型的老长沙生活,还原了一段完整的老长沙记忆。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

位于都正街詹王宫巷中的詹王宫,是古代祭祀“厨神”詹王的庙宇。清代时,长沙厨师业尊詹王为保护神。据清光《善化县志》记载,詹王宫在长沙城内算一个中等偏大的庙。每年农历八月十三都要聚会缅怀和祭奠祖师爷,同时交友联谊。因此,每到这一日之内,都正街总是热闹非凡,各路厨师都要来詹王宫设宴摆酒,切磋厨艺,学厨师的“进师酒”有时也在詹王宫进行。或许是应了人杰地灵的那句老话,有着詹王坐镇的都正街,出过不少“厨神”。五六十年前,这里居住的30多户人家,几乎家家户户都有大厨,玉楼东、潇湘酒家等长沙有名气的餐馆,都有人住在詹王宫小巷。

修复的桃花井口,与打水孩童、洗衣女子的雕塑相映成趣;井口上安装的木质摇臂,咿咿呀呀唱着曾经的梨园往事。它曾是旧时长沙四大名井之一,直至上世纪80年代仍在使用,因所在小巷亦名“桃花井”。桃花井虽为深幽小巷,旧时却是长沙梨园鼎盛之地,民国时期桃花井的戏院“豫园”是长沙最热闹的地方,延聘繁华大都市的当先女演员,加之排演迎合湖南人爱看的戏剧,使桃花井的豫园一时名声大噪。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

站在这里,我仿佛看见百余年前莺歌燕舞灯红酒绿的盛况。舞娘娇媚动人,歌女余音绕梁,还有嘈嘈切切的琵琶声弦,红袖添香,萝裳绿腰,讲不完的故事,落不尽的相思......

根据考古发现,两千余年前,原都正街只是长沙城外的一座坟山,到了唐宋时期,都正街就逐渐成为长沙城内繁华的市民生活居住区了。现在的都正街是长沙保存为数不多的历史街巷之一,承载着很深的历史文化底蕴,有着千年文脉传承,朱熹、张栻等文化巨擘曾在这里留下过身影。思想火花的碰撞、学术精见的争执,曾在都正街老巷中回荡不息。城南书院、文昌阁和斗姥阁等众多文化遗迹默默承载着历史的烟雨;达官贵人和百年老店在此风云际会,还有沉寂已久的百年工业老厂房修旧如旧,玻璃高窗、人字木梁、灰墙青瓦的古典外观。

我们一行人缓步于麻石小径,走走瞧瞧,说说笑笑。时而驻足观看,时而留步摄影。触摸市井愉悦,感受古巷风情,体验历史穿越。去重逢从岁月深处走来的老长沙繁华市井生活,去邂逅一批持匠人之心、追求理想生活的年轻人和他们的小店,去拥抱一段古旧与时尚并存的韵味时光。

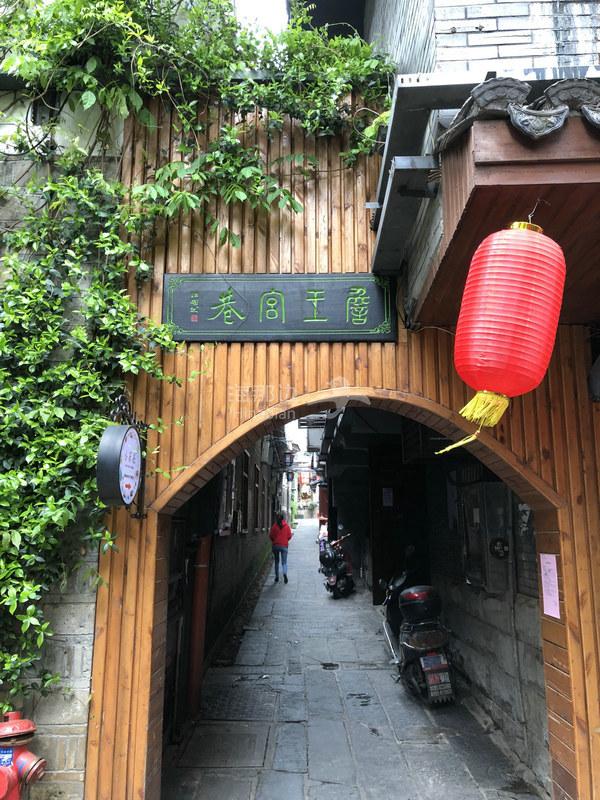

一些店铺的招牌,古木质地、精巧造型,十分抢眼,惹得你即使不想进去,也有远观近瞧的欲望。而随着由浅至深的脚步发现,在这小巷里,各种特色小店比邻而坐,随处可见,可谓一步一店,一店一景,摇曳着千姿百态的现代风情,让人几乎忘却了这可是一条有着上千年历史的古巷。

我注意到,整条都正街都是泛黄褐色的雕花门窗,偏偏有一扇清新漂亮的蓝色小门独树一帜,这是“遗忘角落”店。据说,这是店主和古街管理处极力抗争后保留下来的,老板的个性和执著可见一斑。

(点击图片,加入移民交流群)

“读独订衣”别具一格。店前小木牌上刻着“奴家是个手艺人起早贪黑”、“求见按门铃”云云,让人不禁对店主人有几分遐想和好奇。一扇大门半遮半掩,镂空门里却飘出一抹艳丽旗袍衣角。古朴大气的中式长袍质地坚牢,却触手柔和,充满肌理感。造型挺括的大衣毛呢温暖,剪裁利落却走线精细。棉麻的长裙小衣,自然清新得像从画片里出来。几件手工旗袍在这里显得特别好看,独领风骚。我想,一个优雅的女人,无论环肥燕瘦,穿上合身的旗袍都会透出不一样的风情。

还有老长沙们都熟知的周记粉店、韩剧般精致的Cafe sir咖啡店、南道日式居酒屋、榴莲比萨美味的维尼士、鱼头粉美味的仨佬倌粉馆、背包客较爱的古巷国际青年旅社……这些别致的小店,和他们独具匠心、爱怀旧却又个性张扬的主理人,在路人行色匆匆的现代化大都市,固执地坚守着精致而缓慢的生活节奏,坚守着一片内心的宁静和祥和,构成了都正老街特有的风景线。

不同于有些城市古街的喧嚣嘈杂,都正街还保留着相对幽静的居家气息,有一种独特的市井韵味,很合我的口味,跟我小时候生活过的小城一样,有种莫名的熟悉感。信步在这古老的深巷里,踩着石板铺成的路,似乎踏过了岁月的轨迹,心灵在片刻间安静,周身瞬时惬意。

不知从何时起,我爱上了在古旧街巷中漫步。中国的许多城市都有一些古街古巷,它们就是一部城市的发育史。那些青砖灰瓦的院落,方正猩红的门窗,写满历史的沧桑,缠着时代的画卷,透着人间的古朴,述说着那些常人难懂的心事。

走进城市的古街古巷,犹如走进了城市的历史深处。

走出都正街,天空吊坠着落幕斜阳,我们一行人踏着暮歌,将把都正街的韵味传播给亲朋好友,把美好的记忆留存在古巷里......