(点击图片,加入移民交流群)

“教育改变命运”,真如口号中那般轻易吗?

· 华人瞰寰球精选推荐 ·

本文转载自公众号:精英说

ID: elitestalk

(点击图片,加入移民交流群)

香港,一个遍地繁华的都市,据2018年度胡润财富报告,香港作为高净值人群最密集的城市之一,亿万富豪数量高达21100,差不多每350人当中,就有一个身价过亿。

与此同时,它也是贫富悬殊最显著的地区。

香港特区政府于2018年11月公布了贫困人口数据——138万人,年增长3万,再创九年以来新高,也几乎占到总人口的二成。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于网络,版权归作者所有

正如有阳光的地方,就一定有阴影。在纸醉金迷的锦绣繁盛之下,同样有人正为一口饱饭、一张可供休憩的床而苦苦挣扎着。

其中,并不乏天真稚嫩的面孔,他们,就是生活在香港较低层的“穷孩子”。

或者在导演黄肇邦的镜头下,是游弋穿梭在大都市中,一条又一条小小的鱼。

(点击图片,加入移民交流群)

香港纪录片《子非鱼》

2013年,纪录片《子非鱼》的横空出世,为它年轻的创作者捧回了若干座奖杯,看过纪录片以后,人们唏嘘着、感慨着,因为这是极其少见的以孩童视角观察贫穷的影片。

一群小学三年级的香港底层孩子出现在片中,描绘着他们的故事与生活,透过孩子的眼睛,能看到远非个人所能控制的社会图景。可所有人都秉持的那份希望——“教育改变命运”,又真如口号中那般轻易吗?

“抽中面包”的孩子们

香港九龙,坐落着一所名字独特的小学——鲜鱼行学校,它由当地鲜鱼行总会主办,连名字都透着浓浓的草根味儿。

也正如它的名字所“暗示”的那样,这里的学生大多非富非贵,有的来自单亲家庭,有的是新移民,有的靠微薄的综缓维生,总而言之,这是一所“穷孩子”聚集的学校。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

在鲜鱼行学校,有一个有趣的传统项目——“贫富宴”,当天会把全校孩子召集到一起抽签,抽中的孩子可以上台美美地吃一顿盒饭,而没抽中,只有两块面包果腹。

校长梁纪昌似乎希望通过这样的方式,帮助孩子们更好地理解贫穷,出身贫或富,有时并非人力所能决定,也不是谁的错。

就像抽签抽到盒饭或面包,是随机事件。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

就当校长拿着话筒,慷慨激昂地讲着为了以后吃上盒饭,要做怎样怎样的努力,抑或吃上盒饭以后,想着如何如何回馈只能吃面包的人,佘伟豪却坐在台下昏昏欲睡。

关于贫与富的大道理他听过好多,但在这个10岁孩子的心里,穷不过意味着当他想买球鞋,却只得到妈妈否定的回答“没钱”!

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

佘伟豪与妈妈,租住在一幢唐楼的其中一间,那是一间不足十平米的“劏房”,意指把一间房间分割成好几间,租金也会便宜点。

他从来没见过爸爸,也不知生父是谁。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

在逼仄的空间里,他时常发愣。这里实在太窄,平时吃饭只能放在冰箱上吃,写作业要靠着床写,而床的一头,紧挨着洗手间。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

可就算是租这样一间劏房,佘伟豪妈妈都已经是竭尽全力,她文化程度不高,基本上只能靠体力为生,在物价高得吓人的香港,她从来不敢买超过100元的东西。

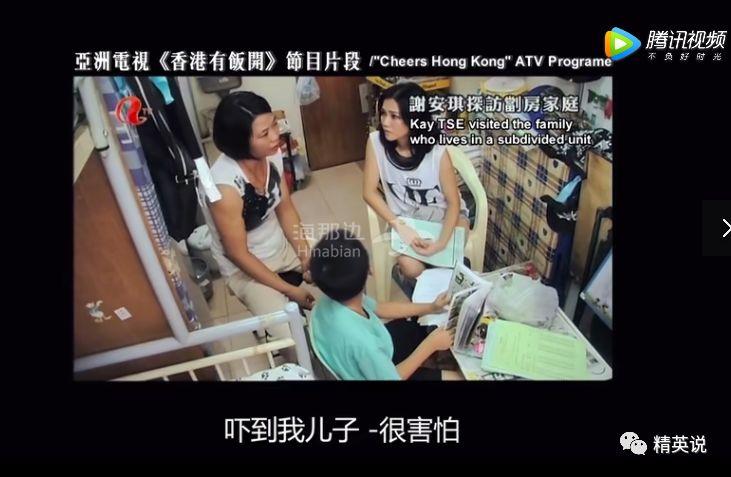

在上一次电视节目时,她突然哭了,关于贫困的艰辛与无奈,都藏在了眼泪里。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

与贫穷相伴相生的,还有事物的阴暗面。

佘伟豪妈妈犹记得以前租住一间劏房时,邻居都是瘾君子、黑社会和精神病。

有人床上洒满了摇头丸,动不动就要问她借钱买毒品;也有人拿着刀走来走去,红着眼睛盯着母子俩,下一秒或许就要砍人。

为了逃离这种恐怖的处境,她又带着儿子搬了好几次,可每次的情形,总是大同小异。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

他们再怎么搬,也逃不出相似的底层环境。

而佘伟豪的好友兼同学谭志泽,一星期总有那么几天不得不寄住在别人家里。

他的爸爸是香港一名底层劳工,妈妈是内地人,每隔几个月,妈妈就需要回去续签,妈妈不在的时候,自己就在别人家过夜。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

没有让爸爸照顾是因为,爸爸并不会给他们母子俩钱,此外,他还有严重的暴力倾向。

“他打妈妈,打我,打到我满脸是血。”

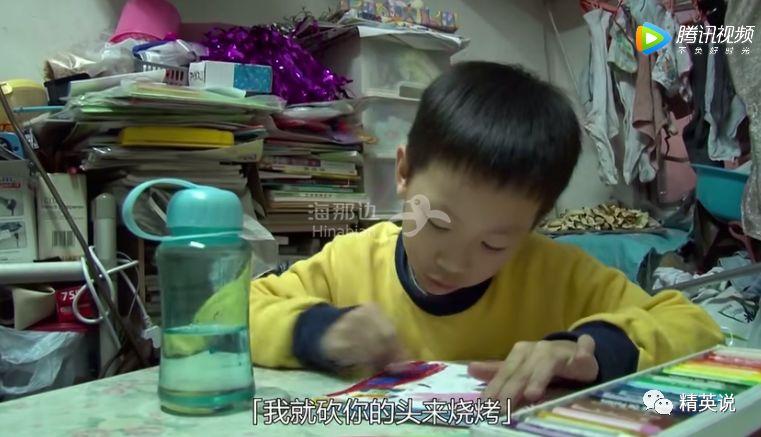

有一次,被折磨到忍无可忍的妈妈,提了菜刀冲出来吼道,如果再打,“就砍你的头来烧烤”。从那以后,母子俩就离家出走了。

说这一切的时候,谭志泽没有看镜头,他悠然自得地画着蜡笔画,语气异常平静。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

不够圆满的原生家庭,破裂的亲情,家长陪伴的缺失,是许多孩子共同面临的困境。

缠绕在他们身畔的,真的不仅仅是穷而已。

比如三年级小姑娘黄嘉琪的妈妈,也是一个人带着一对儿女,她昼夜颠倒地做兼职,为了赚钱而付出长时间的体力劳动,也让她陪伴两个孩子的时间少得可怜。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

有着越南血统的黄俊修,由于家长是越南裔,时常也因签证缘故不在身边,读书与学习并没有人监督,他经常做的,也只是拿着父母所给的不多的零花钱,买点小玩意。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

从想买什么却经常买不起,到只能租住在破旧的劏房,再到很难才有双亲好好地陪在身边,这群涉世未深的孩子们也许还不能够深刻地理解发生在自己生活中的一切。

在贫富宴上,校长的说辞似乎给了他们一个合理的解释——哦,原来我们会这样,是因为我们是“抽中面包”的小孩。

读书改变命运VS跨代贫穷

当然,在校长梁纪昌的心目中,学校最为重要的使命,就是帮助孩子们找到改变自身命运的那条路,鼓励他们向上流动。

“不论出身,大家一定要用功学习。”

“读书才是同学们改变命运的只此出路。”

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

他时常到同学家中做家访,当看到有个同学一家与另外四家挤在一个小房间里,没有书桌,吃饭时五伙人搭伙,长叹了一口气。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

家访完毕,梁校长再次鼓励这个学生好好学习,他迫切地期望这些家境不好的孩子们能找到奋发向上的动力,翻身在此一举。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

可就算梁校长再怎么强调“读书改变命运”的口号,他也无奈地发现,这年头光喊口号根本毫无用处,跨代贫穷才日益成为常态。

从穷困家庭走出来的孩子,大多数都没能靠着读书改变命运,反而是坠落进更加深不见底的贫穷深渊,一代代传承下去。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《子非鱼》

穷孩子读书一定不努力吗?未必。

在片中,佘伟豪就是个当之无愧的小学霸,他的成绩在班里名列前茅,每当有记者来采访,他都能拿出成绩单,骄傲地说出名次。