(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

在慕尼黑,有这么一个建筑让这里的人津津乐道——慕尼黑电信中心。地块毗邻德国慕尼黑的东部火车站。长期以来,地块的特质没有被认识到,“二战”中旧建筑被摧毁后就一直被闲置。实际上它的位置极其关键,衔接着郊区铁路和中环大街,市中心也在其步行范围内。直至二十世纪末,德国电信公司举办了建筑设计竞赛,要在此建造可容纳3000名员工的办公大楼。

(点击图片,加入移民交流群)

超高层建筑在竞赛中是允许出现的。然而这类建筑将凌驾于附近的州议会大楼之上,从而破坏了马克西米利安大街上的视野。因此,设计团队将建筑高度控制在50米以内,大概12至15层,这在维尔海姆时期(十九世纪末二十世纪初期)许多欧洲城市的中心非常盛行。其中在慕尼黑,数1926年Hermann Leitensdorfer设计的技术市政厅最负盛名。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

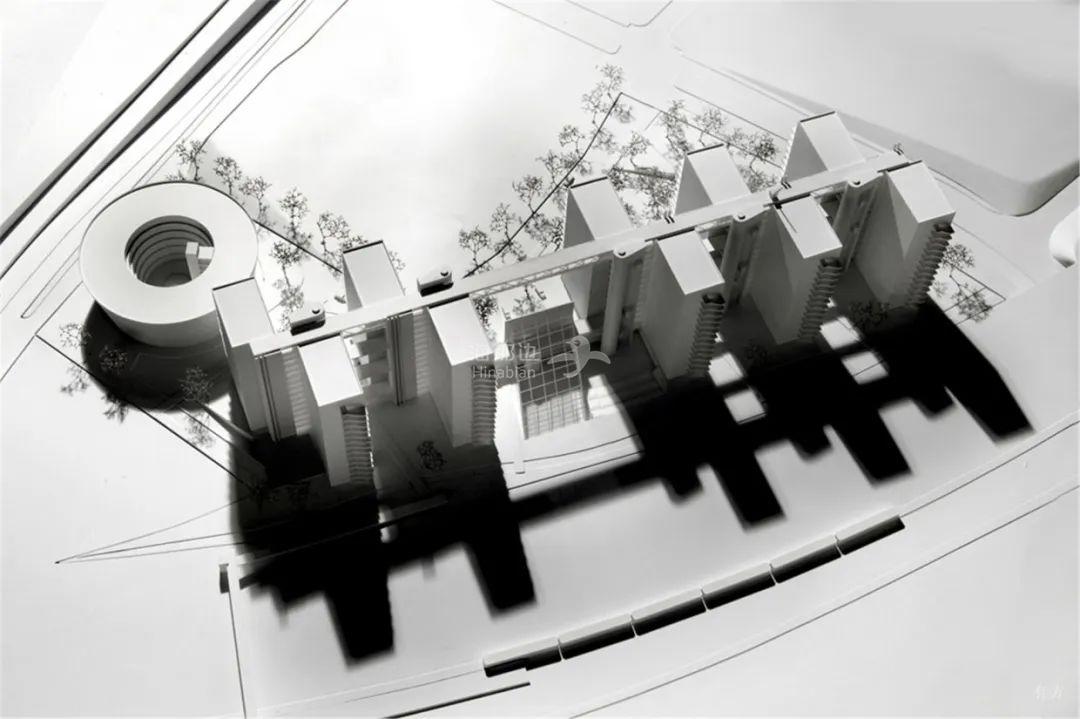

五栋等高的塔楼沿着铁轨方向一字排开,并通过人行天桥连成一体。塔楼并非按围绕街区的正交结构去布局,而是沿着铁轨斜向展开。场地东南侧还设计了一栋六层圆形建筑,面向城市中环大街,与主体塔楼的线形结构相对应。每对塔楼交接的中间部分是交通节点,配有观景电梯和供员工休息的室外平台。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

每座塔楼的平面尺寸均为13.5×24米,可用作大型活动、办公或者多功能的场所。大型预制混凝土外墙与现场浇筑的混凝土天花板相结合,形成了抗扭箱结构,因此结构上无需额外的加强。

(点击图片,加入移民交流群)

△ 模型照片 ©kiessler architekten GmbH

(点击图片,加入移民交流群)

△ 空中长廊 摄影:Stefan Müller-Naumann

六层高的圆形副楼首层外径为49米,顶层外径为57米。层高为3.56米的无柱环形办公空间,其进深可达到12.6米,同主楼一样可作为大型活动室、办公室或多功能室。入口、楼梯间和电梯塔构成了一条指向主楼入口的交通轴线。

(点击图片,加入移民交流群)

△ 圆形副楼 摄影:Stefan Müller-Naumann

(点击图片,加入移民交流群)

△ 内庭院 摄影:Stefan Müller-Naumann

(点击图片,加入移民交流群)

△ 负二层 摄影:Stefan Müller-Naumann

大厅位于场地中心两条入口的交叉处,它由正面的实墙及其背后的单坡玻璃屋顶组合而成。大厅不仅作为公司餐厅使用,还可用于其他特殊活动,如大型会议和音乐会等。它通过负一层的通道与所有办公楼相连。餐厅的一侧是室外露台庭院,它可以削弱火车通行的噪音。庭院接待处还设置了一条宽敞的室外楼梯,可直接通向二层的人行道。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

△ 入口空间 摄影:Stefan Müller-Naumann

办公塔楼的外墙为双层。在固定的尺寸控制下,内侧双层隔热玻璃窗固定在预制的钢筋混凝土墙体之间。外侧玻璃作为第二层表皮可阻隔噪音、遮风挡雨,同时实现全天候的自然通风。低矮的胸墙覆有波纹铝板。总之,外立面系统可让室内所有办公位都实现自然采光和通风。通过夜间降温,使用蓄热材料,以及外墙双层表皮间可调的遮阳系统等自然方式,可把办公室温度可控制在26摄氏度内,且无需使用空调。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

在15层,跨度为54米的人行天桥由两个钢桁梁和钢筋混凝土楼板组成,天桥所有部件在地面组装,并通过现场吊装完成。440吨重的天桥通过偏转式钢索工艺,以每小时6米的速度在8个小时内抬升:带有液压升降器的横梁安装在15层两个桥面支架的上方,用来连续升高固定桥梁两端的钢缆。其余三座人行天桥,每座跨度为20米,同样在地面上组装并抬升至15层。

(点击图片,加入移民交流群)

△ 天桥安装全程 摄影:Uwe Schneider

(点击图片,加入移民交流群)