(点击图片,加入移民交流群)

本文作者:Apple妈咪

以一个家有仨娃的新西兰妈妈视角,

洞察育儿、家庭、事业、自我…和寰球

前些日子的聚会上,一个来游学的妈妈在席间吐槽:

我老公说,你就作吧!

当年,你说要去上海发展,我就陪你去了上海;

你说要婚房,我就把老家的房子卖了;

你说儿子出生,总得置换学区房,咱就背上一身债;

现在好不容易,和朋友合伙的生意也稳定了,房贷也清了,连老二都快上小学了;

你居然说,那些呀,全都不要了,咱出国吧。

老婆大人,不带这么玩儿的。

另一位妈妈心有戚戚焉:

我们家两个女儿,

之前在深圳上的是一所不太鸡血的公立小学,

妹妹遇到的老师还比较年轻有情怀,

开头两年还挺宽松,她的成绩也不差。

而姐姐运气就不那么好了,

班上有几个特别拖不动的孩子,

恰恰碰上班主任老师要强要成绩,

把孩子们压的死死的,

五年级的姐姐已经少有笑容,每天看着很压抑的样子。

比方,这次放暑假,姐姐班主任给家长发了近100张卷子的电子版,让打印了放假写。

而卷子的多寡居然是由期末考试成绩决定的,

95分以下40张、90分以下50张……

年初开始,

连原本还比较宽松的妹妹也进入了刷题模式……

然而,小姑娘们来新西兰上学后,

每天都是开心笑着回家,

才一个星期,她们就说想在这里上学。

我问为啥?

她俩的回答就一句,没作业。

这理由也实在说服不了我,

但是,看着她们一反往常的开心模样,

我又纠结。

不过,我是接受不了陪读生活的。

我们夫妻两个也不可能一块儿出国,

好在她们再过几年就大了,

再观察看看,不行以后让她们自己出去吧。

过去的一周,每天都跟带娃来新西兰游学的爸爸妈妈们聚在一起。通常我会在各个学校附近的咖啡馆定上位子,然后带上我们家的二主编——一家三口来新西兰两年多的小乔,一方面了解小盆友们短期在新西兰上学的适应情况,另一方面分享我俩自身,对于新西兰教育、新移民生涯、留学生生涯酸甜苦辣的理解。

(点击图片,加入移民交流群)

△ 2019暑期档的Apple妈咪游学咖啡小聚

虽然每每在咖啡小聚上,动摇出长期想法的家长妥妥占到了半壁江山,但真实情况是,最终会跨出长期这一步的,我们过往四年的游学家庭里从未超过20%。其中还包括了,相当一部分,跨出去不到半年就后悔,开始在新西兰退学费、退房子、卖车、打道回府的。

与其折腾一圈末了后悔,不如一开始就弄清楚,带小孩出国总归意味着什么。

一切既不是蓝天白云绿茵大海就能带给我们春暖花开、轻松自在;更不是南半球大乡村的人际平和人文友善,就能助我们自然摆脱无处不在的孤立感和无助。

有三种深切之痛,如果我们在开始的开始,起初的起初就能预见,那么,

不出国的你,会更坚定,

我为什么不出国。

出国的你,会更有准备,

这是我理智而非冲动下的决定。

失重之痛

为了孩子,“牺牲”你自己,

真的值得么?

多年前,当我正怀着憧憬在论坛里写自己筹备出国的帖子时,一位过来人留言说,

今天我和老公在车里面抱头痛哭,

这是我们来新西兰的第3个月,

整个人像是空了一样难受。

当时被新鲜感冲昏头的自己,完全没意识到,“空”,是个怎样的体验,又会在多大程度上,击溃“在我泱泱大国剧烈竞争环境下都太之若素”的成年人。

2014年11月,也就是初到新西兰半年的时候,我曾在公号里写过这样一段文字,也许能够帮助你体会“空”的感受。

今天,在这家咖啡馆的二楼阳台上,俯瞰着这座安静得不能更安静的Whitianga小镇,这个人口不足4000人,华人居民不足20个的地方。

(点击图片,加入移民交流群)

天空清澈得好像透明一样;纤尘不染的马路上,偶尔有一些汽车经过;路边的咖啡馆、餐厅、小超市一字排开,却难得看到几个行人⋯⋯

如果你只是来游玩,去泡个温泉,坐个船,在海边的细沙滩上踩踩水,带孩子们透过玻璃船看看小鱼儿就好打道回府了,可是住在这里的人呢?

假设一个华人新移民,不管他在国内的时候是如何风风火火,如何有名望有人脉,承担怎样的社会角色,如果突然挪到这样一个特别安静的地方,一个不足4000人口的地方。即便天空湛蓝,空气清澈;即便走路就能到码头开游艇出海;即便房价是大城市一半不到,轻而易举就能获得看起来优越的生活,他真就能幸福满足么?

所谓“遗世而独立”,不是每个人都能达到的境界。

在一个没有人认识你、需要你、在意你的地方;

在一个所有其他人都和你文化背景不同、难有共同语言的地方;

在一个你原有的技能、身份、背景都被归零的地方;

明明本来都是自信满满、有自己专业才能和社会角色的成年人,在这个新寰球里,一下子变得像个小孩子一样无力,好像什么都做不成,什么都参与不进去。

(点击图片,加入移民交流群)

在一个4000人口的小镇上面,你能干什么呢?IT?财务管理?HR?高新技术?金融?

开玩笑,根本没那些需要。

你从最有用的人变成了最没用的人,那才是真正让你恐惧的地方。

或者你会说,我干嘛去那4000人的小镇,去大城市不就得了?

OK,大城市。奥克兰有150万人口,可比起中国诸如北上广那样的大城市,那又和一个4000人的小镇有多大区别,无非是五十步和百步的距离。

你还能有存在感么?

说到底,我们的存在感来自于哪里?跟好山好水好环境,跟好吃好喝好住,没有半点关系啊。

我们的存在感,来自于被需要和被期待。

当我们有能力去满足这份需要和期待的时候,即便辛苦或忙碌,也会因此而感到快乐、充实而满足。

在国内,我们的存在感由小家庭、大家庭(亲戚和朋友)、老板、同事、客户等等一长串人对我们的需要和期待组成。

而出国以后呢,除了小家庭以外,再无其他,就像断了线的风筝,就像没有根的树木。

如果你没有办法在短时间内去找回那份存在感,很可能会陷入深深的抑郁,事实上,这在海外生活的华人当中是非常多见的,特别是那些始终难以找到自身社会位置的。

包括我自己在内,晚上经常会做梦,梦到过去一些非常普通的场景:去亲戚家串门打牌,和闺蜜抱着靠垫聊天,和同事一起加班⋯⋯这些当时看来毫不起眼的画面,此刻却成了梦魇一般,让人无限怀念。

真的需要很大的勇气,花好几倍的力气,适应很大的差异,甚至从零学起新的技能,才可能跨越这种“空”的尴尬,重建自己的社会关系。

如果说失重之痛,还算是我们觉得通过自身努力,可跨越的坎。那么下一个,离别之痛,往往不是我们主观可控的事情。

离别之痛

出国三条路,各有各的忧伤。

中年出国的情况,无非三种:独自陪读,放飞孩子,全家出动。

A

独自陪读 ,需要无比强大的内心

也就是爹妈一方陪孩子出国的情况,通常是妈妈陪读孩子,爸爸在国内赚钱提供经济支撑。绝大多数做此决定的妈妈,都很难充分预估,“漫漫长日、独自异国陪读”需要多么强大的内心。

有那么几次,朋友圈看到,

“精心养护一年的小白车,回国甩卖。”

“自用冰箱、洗衣烘干一体机回国低价抛售。”

都有心疼的感觉,发圈的都是陪读半年至一年不等的妈妈。

这里头的原因,并不只是显而易见的“孩子想念爸爸”、“两地分居不利于夫妻关系”,而是在每一个大乡村的日常里,你会越来越意识到,男主人对于一个南半球家庭的重要性。

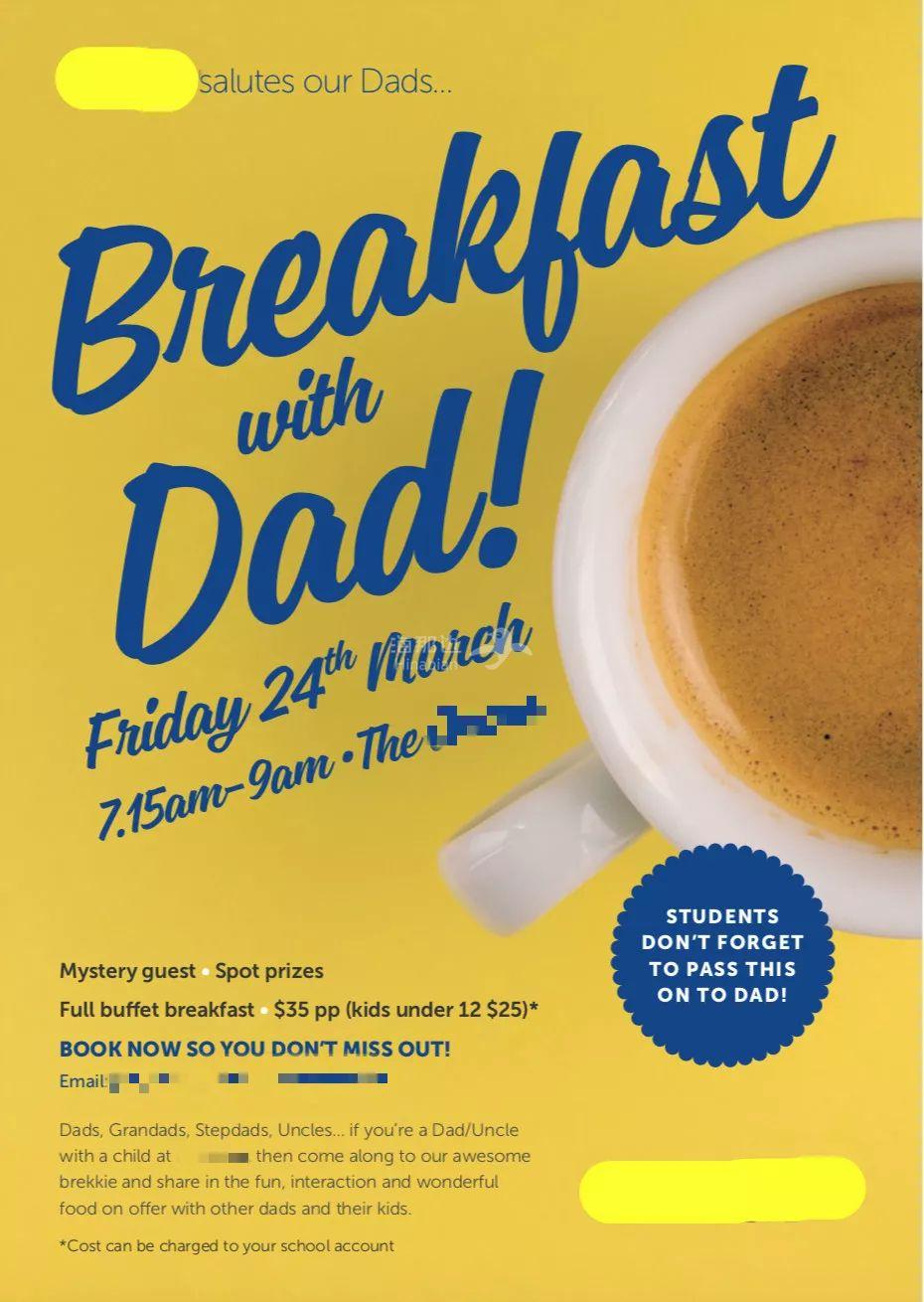

以儿子学校为例,以家庭男主人为基调的活动每学期都有。

比方,周五早上带上老爹(或者叔叔、继父、外公、爷爷),来学校大礼堂吃自助早餐的活动。

(点击图片,加入移民交流群)

比方,周五放学后带上老爹(或者叔叔、继父、外公、爷爷),去蹦床公园撒欢的活动。