(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

新西兰模式的特点是“高举高打”,用英文是4个单词总结——也正是寰球卫生组织表扬新西兰时,屡屡提到的经验——“go hard, go early” (早下狠手)。

(点击图片,加入移民交流群)

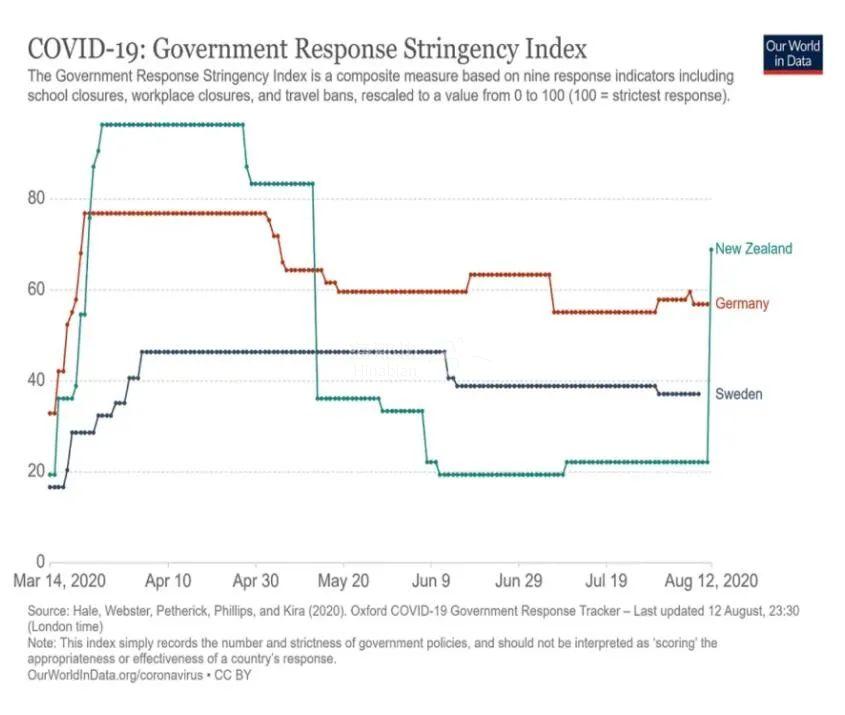

国际上有一个“政府疫情防控严格指数”,如果把新西兰和德国、瑞典两国做对比,会发现一个特点:

新西兰狠的时候比几乎其他国家都狠,等病毒“消除”了以后,又比其他国家都要松(下图浅蓝线为新西兰)。

我们在新西兰生活的人对此深有体会:一旦封锁,真的是除了买菜哪儿都去不了,去哪儿哪关门。

而前三个月回到Level 1的时候,真轻松加自在,没人戴口罩,只要不出国,生活一切如常,成为各国羡慕的对象。

而在德国、瑞典,他们封的时候没有新西兰这么严,放松的时候也没有新西兰这么松,还鼓励戴口罩、社交距离。

那么,这个对比有什么用呢?——其实能说明不少问题。

不能否认的是新西兰第二轮封锁后,就出现了瑞典模式的呼声。认为病毒无法长期防住,新西兰“一冷一热”的政策对经济伤害更大,绝望看不到头。

这一周有不少人都在写专栏,要求新西兰不要再搞Level 3以上的封锁或封城。

挑几个观点罗列一下:

"这是没有希望的求完美战略,代价是破坏我们的经济和生活质量,无休止地追求无法实现的目标。"

“Ardern和Collins搞的这套战略在二次爆发后已经明显不可持续。今后18个月让新冠病毒进入人口(群体免疫)是只此现实的选择。"

说来轻松,事关人命。

原本以为都是商家呼吁开放,其实不是。流行病学领域看法也分裂了,出现反封锁的流行病专家。

其中以奥克兰大学的资深讲师Simon Thornley博士为代表,他早在二次爆发之前就警告说,新西兰难逃二波疫情。

(点击图片,加入移民交流群)

这些天,他和“B计划小组”与来自全球的封锁怀疑论者,还进行了为期一日之内的研讨会。

这么说吧,对封锁政策怀疑的人全寰球各地都有一定比例。

我们进入第二个层次:瑞典模式应用于新西兰的可能性。

从政府层面来看,不太可能,首要,除非新西兰的“消除”战略完全失败——疫情不停反复,政府完全没办法。而现在政府团队没有承认失败的压力,大选前也不可能。

第二,政府团队中专家都是主战派。包括在顾问组中的Michael Baker和Siouxsie Wiles,都主张加强封锁。

如果赢了,他们明年拿勋章;输了,就从媒体上销声匿迹……

(点击图片,加入移民交流群)

政府疫情应对“技术顾问组”成员Michael Baker

奥塔哥大学公共卫生系教授Michael Baker最近谈话中,勾勒出一条惊险的“消除”之路——他说,新西兰出现这样的论调,是把问题简单化了。在他眼中,疫情再次复发并不等于一定要封城。

Michael Baker说,最近的这些专栏,都把新冠病毒在社区发生传播,和Level 3 或Level 4封锁等同起来,但“这是不对的”。

"3月份时我们要阻止病毒传播,选择很少。而现在,我们可以做更细致的方案,也正在这样做。典型的例子就是在警戒级别上的区域性的差异,另外这一次也没有直接进入4级。"

"这两点都标志着能力和思路上的进步。"他说。

然后Michael Baker祭出了他的核心观点:“二次疫情的新西兰反应——5天内进行近10万次检测(占目前为止所有检测数量近六分之一),超过80%的密切接触者在48小时内被追踪到——这证明新西兰应该有能力在2级下就控制小规模疫情。”

"应对的三项要点是大批量测试,完善接触追踪系统,以及使用口罩。所有这些,如果真能很好利用,就会减少封锁的需要。"

(点击图片,加入移民交流群)

这也是新西兰政府为何在这一轮突然强调戴口罩的原因。

原来“消除”之路在理论上也很美好,只要应用得当,下次疫情再发生,也只要封到2级就可以扑灭……

但建立这么大的防疫体系,我们不能忽视执行力的问题。

政府团队另一个专家,奥克兰大学微生物专家Siouxsie Wiles在论证瑞典模式不可行的时候,暴露了新西兰一个很大的问题。

(点击图片,加入移民交流群)

在7月19号当天,除了新西兰管理隔离地点内的测试之外,全新西兰社区中一共只做了8次检测!

12天之后,Americold冷链公司一名员工感觉不适,他等到8月份疫情爆发后,才被检测出来。

这说明什么?也说明新西兰松的时候太松。

“Go hard, go early” 这条“消除”战略的铁律——其实没执行好,即是在“go early”那个环节,没有执行。

"在Level 1的时候,每个人都是,'好吧,现在没病毒了,我应该不需要接受测试了。我只是普通感冒'。"

Siouxsie Wiles认为,检测不足(或者说新西兰人不愿检测),才导致这一轮封锁奥克兰直接要上到Level 3。

唉,执行力不够害死人!

好在,上个星期发现4例社区后开始强推检测,其后9.5万检测发现54个病例——这个比例说明亡羊补牢还可以——也就是说还能继续走‘消除’战略之路。

Siouxsie Wiles说,反对消除战略的人并没有做足够的功课,他们应该反证一下,如果新西兰走群体防疫之路,现在的生活会是怎样。

假设新西兰的模式失败了,并不代表瑞典模式痛苦就会更少。

瑞典的确诊数量、死亡数量的确都在降低。但病毒到底杀死了0.06%的国民。

(点击图片,加入移民交流群)

0.06%换算到新西兰人口是3000人——是新西兰平均每年死亡人口的十分之一。

另外,瑞典在过去两周新病例又升高了40%,在群体免疫模式下也会出现反复(过去一周每天281个新病例)。

(点击图片,加入移民交流群)

新西兰较高峰上一轮封锁之前,较高一周平均日增也就72.1个新病例。

从3月16日以来,瑞典每周都有新冠死亡。

这批专家认为,瑞典模式在新西兰行不通的理由,不仅要看死亡人口,即便年轻人,也可能造成严重的后遗症。

新西兰年轻患者Hayley Wolters最近描述了她所经历的"Long Covid"长期病症表现。

"从我生病到现在已经21周了。从首要日之内开始,我一直都没有有过一次饱满的、清新的呼吸。"

(点击图片,加入移民交流群)

"我持续有一系列症状,心跳过速、呼吸沉重、背部和胸部疼痛。我尝试运动时会疲劳——几周之前,10分钟的步行我就会感到累。糖、酒精和太多的咖啡都会导致病症出现……"

所以,不能说群体免疫年轻人都没事……

封锁的确付出了很大代价。

事情总是两面的。

有人说封锁导致新西兰更多的非紧急手术延期,这很不人道。

但在瑞典模式下,更多的资源用于新冠病人护理,瑞典同样产生非紧急手术延期的现象,也要延长3个月。

据报道,瑞典当地器官移植数量急剧下降。截至7月初,肺移植减少了58%,心脏移植减少了38%,肾移植减少了30%,肝移植减少了10%——这是群体免疫战略的部分代价。

(点击图片,加入移民交流群)

在4月1日到4月7日新西兰高峰时期,一共301个案例需要重症监护病房——如果新西兰走瑞典模式,请记住这项资源投入,是无法回避的。

2020新西兰无法置身事外。

这条路已走到了一半,相比而言还不算那么糟。

事到如今也只能这条路走下去。

不论未来如何。

///

我们开通了“新西兰省钱群”

每天发布优质的优惠信息

欢迎在新西兰的小伙伴加入

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)