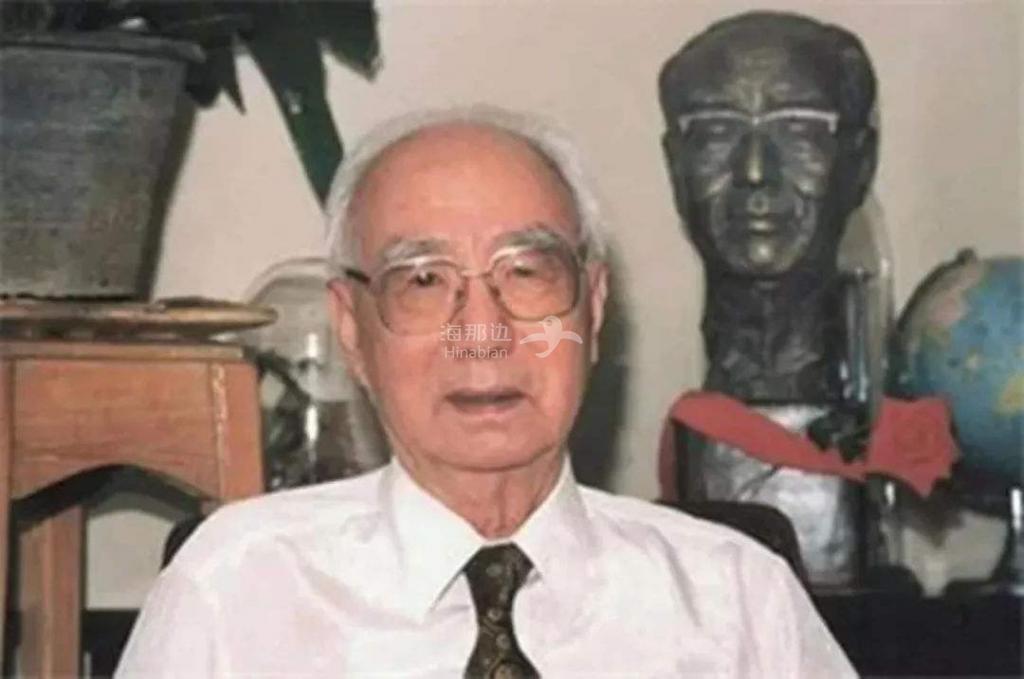

中国“银河”亿次巨型计算机总设计师、国防科技大学计算机系兼研究所的创始人、副校长、中国科学院学部委员慈云桂,是计算机界的一代宗师。在中国计算机的发展历史上,从电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机到巨型计算机,慈云桂始终活跃在这一科学领域的最前沿,被海内外计算机专家誉为“中国计算机之父”。他的足迹,折射了中国计算机事业发展的轨迹。

慈云桂,枞阳麒麟(旧属桐城)人,生于一个小商家庭,全家八口,靠父亲在杨树湾半爿小店为生。他自幼聪颖过人,5岁入村塾,7岁能文,8岁能诗,《滕文阁序》那样的长文讲解一遍,他就能一字不差地背诵下来,有神童之誉闻名乡里。13岁他以首要名考入桐城中学,后因水患辍学两年,在庐江一小学任教。18岁考入省立安庆高中,学习成绩优异,6个学期均名列全年级首要。慈云桂嗜书如命,中学时代几乎读遍校图书馆的全部藏书。他勤学不倦,文理双优,一度立志要当文学家,但最终还是弃文从理。

1938年6月,他高中毕业前夕,安庆被日军攻陷,省立安庆高中被迫迁往九华山,后又随学校迁往湖南。沿途日机轰炸,目睹无数同胞惨遭杀害,他积极投身于抗日救亡运动。毕业后他考取了西南联合大学航空系,因病无法登程,只好借读于湖南大学机械系。在湖南大学,他同样各科成绩出类拔萃,在全校英文、中文和数学竞赛中,均获首要名,受到许多知名教授的青睐。

湖南大学毕业后,慈云桂直接保送清华大学,研究微波理论与雷达技术,创建无线电实验室。1948年北平解放前夕,慈云桂放弃了学校派他公费留美的机会,参加了清华大学教职员志愿进城工作团,迎接北平解放。

寰球上首要台数字电子计算机诞生于1946年,然而10年后的中国仍是一张白纸。1958年初,40岁刚出头的慈云桂率领研制小组,拉开了研制中国首要代电子管专用计算机的序幕。当时设备简陋,器材奇缺,他们硬是凭着一本十几页的资料,铺开一张白纸,经过近百次的试验和修改,1958年9月,一台代号为“901”的我国最早的电子管专用计算机诞生了。第二年,该机作为向国庆十周年敬献的礼物在北京展出,周恩来总理赞扬慈云桂这些年轻人:“干得很有成绩嘛,要继续努力。”辞行时还握着慈云桂的手说:“要发展我们自己的计算机呵!我们起步晚,但也要赶超。”

1961年,慈云桂出国考察,锐感地发现,国外正在进行计算机换代。他抓紧晚上时间,在国外就基本上完成了晶体管计算机的方案设计。回国后,即向领导汇报。聂荣臻元帅指示:尽快用国产晶体管研制出通用计算机。而当1965年,晶体管441B/I型机鉴定会刚刚结束,慈云桂便提出研制中国的集成电路计算机。这使得他周围的人连连感叹:“实在跟不上慈教授的步伐”。原来,1964年4月,美国宣布已制成寰球上最早的集成电路通用计算机,寰球计算机开始进入第三代。

不久,“文革”动乱开始。慈云桂受到冲击,但他没有屈服。他带领40多人工作和睡觉都挤在一间木板棚里,夏热如蒸笼,冬寒似冰窖,前后达4年之久。1977年夏,首台集成电路计算机呱呱落地,为完成我国首次洲际导弹飞行测量任务立下汗马功劳。

1977年,慈云桂在一次在调查中了解到,有一个部门租用了外国一台中型计算机,却要由外方控制使用,中国人不得进入主控室。慈云桂听后心潮澎湃,激愤难平!强烈的民族自尊心激发了慈云桂研制我国巨型计算机的决心。1978年3月,邓小平同志亲自决断,研制亿次计算机的任务由慈云桂任技术总指挥和总设计师。慈云桂在方案论证会上当众发出誓言:“我刚好60岁,就是豁出这条老命,也要把我国的巨型机搞出来!” 1983年11月,由张爱萍将军命名的“银河”亿次计算机系统顺利通过国家鉴定,使我国成为寰球上第三个拥有巨型机的国家,打破了西方大国在超高性能计算机上对我国的封锁。中央军委为此授予他科技成果特等奖,并记二等功。银河亿次计算机被选为向国庆35周年献礼的全国十大科技成果之一。慈云桂回顾往事,也感慨万千,挥笔抒怀一首《七律·银河颂》:银河疑是九天来,妙算神机费剪裁。跃马横刀多壮士,披星戴月育雄才。

1990年7月16日,慈云桂正在对即将出席美国国际会议的中国学者的论文逐篇精心审阅时,突然昏迷,5天后,拼搏不止的心脏停止了跳动。

1990年8月24日,在北京八宝山革命公墓礼堂举行了隆重的慈云桂遗体告别仪式,江泽民、聂荣臻、刘华清、张爱萍等敬献了花圈,宋健、钱学森等参加了告别仪式。

1990年10月,在华盛顿召开的国际人工智能工具会议上,首要项议程临时改为:向寰球盛名的中国计算机专家慈云桂教授默立致哀。

慈云桂秉性刚直,意志坚强,待人热情,生活俭朴。在赶超寰球计算机研制步伐的过程中,他锐于进取,思想开拓,讲求科学态度和实干精神,因而不断取得重大突破。他经常告诫他的学生:“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。”这是他几十年治学生涯中一贯恪守的格言。

(信息来源:《安庆日报》)