(点击图片,加入移民交流群)

1、“喂,是某某某吗?恭喜你,我们要给你50万”

当你接到一个电话,电话里说:“请问你是某某某吗?如果你手上抱着什么易碎的东西,或者婴儿什么的,很好都先放下来。因为我接下来要告诉你一个天大的好消息,你得奖了,奖金是50万美元……”

相信90%的人在听到这里的时候,会豪不犹豫地把电话挂掉,还有10%的人会冲着电话大骂一句:“骗子去死吧!”然后再挂电话。

而在美国,电话那头的“骗子”,很可能就是“麦克阿瑟奖”的工作人员。

(点击图片,加入移民交流群)

被当成“骗子”其实一点都不冤,因为这个“麦克阿瑟奖”本身就是个奇葩。

我们之前听说过的什么奖,都是颁发给已经做出成就的人,这才合情合理啊,而这个奇葩奖,并不需要获奖人有多少成就,只要评委们觉得你是天才,成功对你来说是迟早的事情,那么你就是这个奖的理想候选人。

当然,最奇葩的还不是这个评奖标准,而是整个评奖的过程。

整个过程由私人搜索、匿名提名审核,既不要求个人提交申请,也不需要面谈,也就是说,直到那个“骗子电话”打进来之前,获奖人都不知道,50万美刀已经在头顶准备从天而降。

幸福来得如此突然,以至于2008年的获奖者,当时正在实验室研究人体器官形成的生物学家苏珊·芒戈在接到电话时,一度以为自己被诈骗组织盯上,都想报警。

(点击图片,加入移民交流群)

2、私人基金会,每年至少砸1000万美金来奖励天才

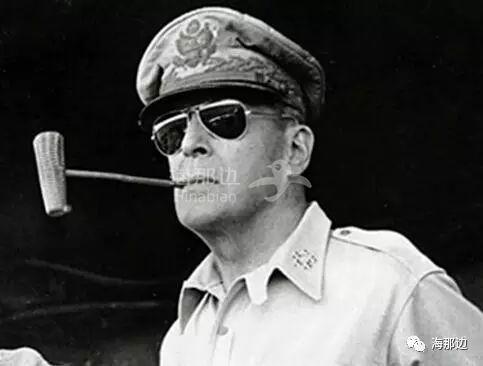

很多人刚开始听到“麦克阿瑟奖”,会误以为是美国二战时候那个全寰球帅酷首要的五星上将麦克阿瑟。

(点击图片,加入移民交流群)

但其实这个奖跟他没有半毛钱关系。

跟美国政府也没有半毛钱的关系。

这完全是一个私人基金会自娱自乐的奖项。

这个私人基金会就叫做“麦克阿瑟基金会”,在美国也不算特别大的基金会,只能排到第12名。因为他们的创始人也姓麦克阿瑟(全名是John Donald MacArthur)。这个基金会除了在全美国寻找天才给他们发奖意外,还支持过50个国家的非营利组织,累计发出去的奖金达55亿美元。

而自从设置了“麦克阿瑟奖”以来,每年都会寻找20到25个天才,在5年内给这些人每人发50万美元的奖金,至今已经发出去了3.5亿美元。

(点击图片,加入移民交流群)

3、只要是在美国工作的天才,不是美国人也发奖

这应该也是这个奖奇葩的一点,不管你是往上三辈都在美国的美国人,还是刚来的新移民,甚至只是在美国拿着临时签证的外国人,只要你在美国这块土地上工作,只要你是他们认为的天才,那么这个奖都会发给你。

目前为止,共有8位华人获得了这个奖金,他们分别是:

盛名版画家徐冰。(是的,这个奖不光给科学家,艺术家也给)

(点击图片,加入移民交流群)

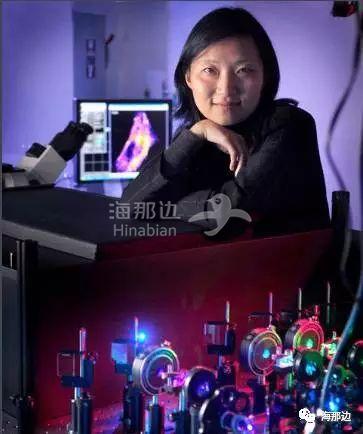

华裔女科学家庄小威。

(点击图片,加入移民交流群)

当时获奖的时候她还只是哈佛大学化学和物理系双聘教授,如今已经是美国国家科学院院士和中国科学院外籍院士。顺便说一下,她的老师正是诺贝尔物理学奖获得者,美籍华裔朱棣文。

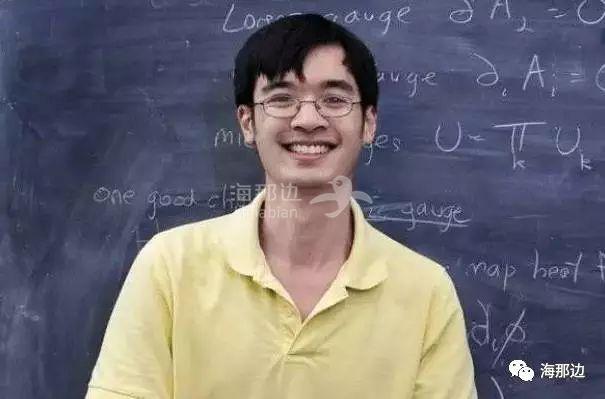

数学家陶哲轩。

(点击图片,加入移民交流群)

陶哲轩可没有加入美国过激,他是出生在澳洲的澳籍华人,在美国加州大学任教。他是2006年获得奖,那年的8月,他还获得了“数学界的诺贝尔奖”——菲尔兹奖。

生物学家何琳。

(点击图片,加入移民交流群)

舞蹈家沈伟。

2008年北京奥运会开幕式的水墨舞蹈还记得吗?就是沈伟的作品。

(点击图片,加入移民交流群)

萧强,加州大学柏克莱分校信息学院专聘教授。2001年获奖。

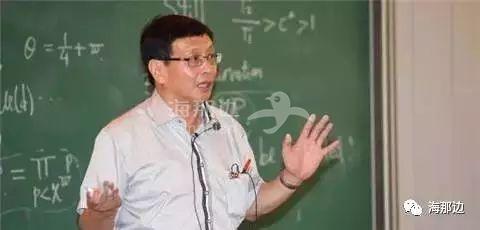

数学家张益唐。他在不依赖未经证明推论的前提下,发现存在无穷多差小于7000万的素数对(数学盲的我表示不明觉厉)。江湖人送花名“数学界的扫地僧”。

(点击图片,加入移民交流群)

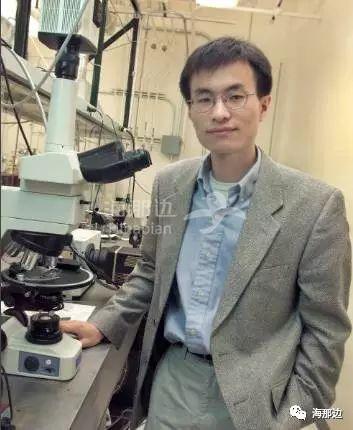

杨培东,纳米材料学专家。2015年获奖,2016年当选美国科学院院士。

(点击图片,加入移民交流群)

4、这不就是一个超级励(ji)志(tang)的美国梦吗?

2007年获得这个奖的日裔女科学家松冈容子,16岁来美国学打网球,当时她在日本同年龄段的网球选手里排名第21位,一心想要成为日本的威廉姆斯,可惜后来因为脚伤,不得不结束了职业生涯。

但天才就是天才,人家愣是从一句英语不会的日本运动员,奋发成长为一个小有名气的神经机器人专家,在华盛顿大学拥有了自己的神经机器人实验室。

(点击图片,加入移民交流群)

正当松冈和团队正在实验室研究怎样将手臂和猴子的神经连接,让猴子通过想法就可以操控机械手臂时,“麦克阿瑟奖”的获奖电话就打过来了。