比抑郁症更可怕的事情是认为“抗抑郁药”有用

· 华人瞰寰球精选推荐 ·

本文转载自公众号:远读重洋

ID:readabroad

(点击图片,加入移民交流群)

10月14日下午,韩国京畿道城南市,在一栋漂亮的小别墅里,一位年仅25岁的女孩上吊自杀了。

她叫崔雪莉,是一位韩国女明星。

(点击图片,加入移民交流群)

在她死后,我在新闻上读到这样一句冷冰冰的话:“据悉,崔雪莉生前患有严重抑郁症。”

这让我想起,前几年韩国SHINee成员金钟铉,在家中烧炭自杀;28岁的中国歌手乔任梁,在微博上发了两个害羞的表情之后,也选择了自杀。

把时间轴往前调,2009年,内地歌手陈琳跳楼自杀;2003年,影星张国荣跳楼自杀;1989年,诗人海子在山海关卧轨自杀;1962年,影星玛丽莲·梦露服用安眠药自杀;1961年,作家海明威用双管猎枪自杀……

这些自杀的背后,都有那个共同的原因:抑郁症。

统计显示,全球一共有3亿多人受抑郁症折磨,我们中国患抑郁症的人数也超过了5400万。而且,全寰球得抑郁症的人里面,每年有将近100万人自杀。这个数字,是国内每年因交通事故死亡人数的5倍。

这些逝去的生命仿佛在告诉我们:

抑郁症既不仅仅是普普通通的“不开心”,也不是没事找事的“脆弱”和“矫情”,更不是离我们很远的一种罕见病症;

如果不及时处理,我们的“不开心”可能就会变成“抑郁”,而哪怕是轻度的抑郁倾向,也可能逐渐恶化到不可收拾的地步。

那么,我们到底为什么会得抑郁症?得了抑郁症之后又该怎么办呢?今天我们就来讨论一下这个话题。

(点击图片,加入移民交流群)

· 01 ·

吃了20年抗抑郁药,结果发现自己被骗了?

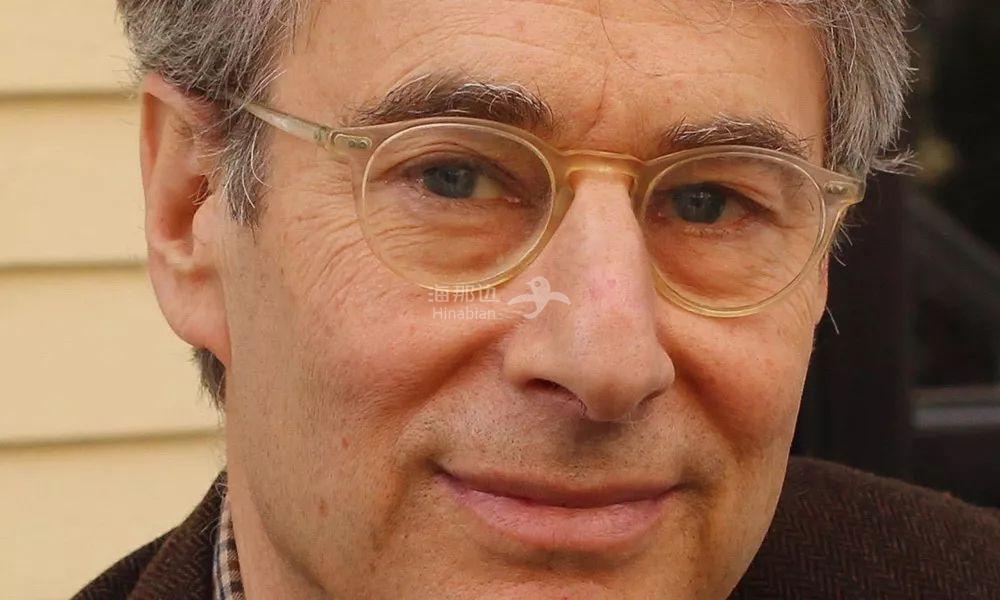

说到“抑郁症”,有一个叫约翰·哈里(Johann Hari)的英国人不得不提。

(点击图片,加入移民交流群)

外人看来,约翰·哈里是个“自带光环”的人:

他18岁就考上了英国剑桥大学国王学院,学习社会学和政治学;

22岁的时候,他从剑桥毕业,成为了一名记者;

工作后不久就变得小有名气,在欧美最有名的媒体上发表文章,比如英国的《独立报》《卫报》,美国的《纽约时报》《洛杉矶时报》等等,还拿过几项全国性的媒体大奖。

但是,他的“光环”附带了一层“阴霾”:因为遗传和家庭原因,约翰·哈里从小就患上了抑郁症。

有时候,约翰·哈里会莫名其妙地感到悲伤和焦虑;有时候更严重,觉得生活里的一切都没有意义,产生一种“万念俱灰”的感觉。

比如,小时候,约翰·哈里跟别的小孩一起玩着玩着,就会突然觉得心里一阵难过。这时候,他只能找个地方自己待着,一个人大哭一场。他自己也不知道为什么哭,但是就是忍不住。为了不让人觉得自己不正常,他就只能在这种时候一个人偷偷躲起来。

在考上剑桥大学以后,为了庆祝一下,他跟一位朋友约好了去欧洲大陆旅行。这本来是一件很开心的事,但没想到,在意大利威尼斯的一艘船上,他又忍不住哭了起来。在捷克首都布拉格,当他们参观卡夫卡的故居时,他的病又一次发作,当时他哭得浑身发抖,根本就停不下来。

(点击图片,加入移民交流群)

当时他就去医院看病,结果所有的医生都告诉他:你得了抑郁症,抑郁症是因为你体内的化学物质不平衡导致的;抗抑郁药能让体内的化学物质恢复正常,所以只要坚持吃药,你的抑郁症就能好起来。

于是,约翰·哈里从18岁的时候,就开始服用抗抑郁药,这一吃就是20年。

2016年,一个偶然的机会,他跟一位医生聊天,说起了自己得抑郁症的经历,又说到了抗抑郁药的效果。他说:“多亏了这些年我吃的药,我现在好多了。”但是那位医生却沉默了一会儿,然后直言不讳地说:“我没觉得你变好了,我觉得你最近还是挺抑郁的。”

就是这一句话点醒了他。回想自己这么多年吃药的经历,他发现了一些不对劲的地方:不管是什么抗抑郁药,自己刚开始吃的时候,的确是有效果的。但是过一段时间之后,效果就都不如之前了。还有,自从吃药以后,他就变得越来越胖,经常爱出汗,后来连性功能都有点衰退了。

作为一个患病20多年的病人,约翰·哈里非常想知道这些到底是不是正常现象;而作为一名优秀的记者,他的职业敏感告诉他,“抑郁症”这三个字的背后,可能另有玄机。

于是,他开始翻阅跟抑郁症有关的书籍和论文,甚至亲自去采访写书和写论文的那些科学家。后来,他又去采访了很多跟自己一样得了抑郁症的病人。就这样,他前后花了3年的时间,跑遍了全寰球,进行了200多次采访,收关把自己采访得来的成果写成了一本书。

(点击图片,加入移民交流群)

这本书的名字叫做“Lost Connections”,翻译成中文就是《失去的联系》。这本书出版以后,在英美两国都掀起了不小的波澜——

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

美国前首要夫人希拉里·克林顿评价说:“这本书对困扰美国社会的抑郁现象,做出了深刻的分析。”

英国流行音乐大腕埃尔顿·约翰爵士说:“如果你觉得迷惘和失落,那这本神奇的书能改变你的人生。”

为什么这些名人会这么说呢?为什么我说这个英国人不得不提呢?因为约翰·哈里在这本书里,揭开了一个关于抑郁症的惊天秘密:

抑郁症根本不是因为体内的化学物质分泌失调导致的,抗抑郁药也根本不可能治好你的抑郁症。

(点击图片,加入移民交流群)

· 02 ·

为什么“抗抑郁药”=“安慰剂”=没有用?

我们先说说,为什么说抗抑郁药根本不可能治好抑郁症?这件事要从抗抑郁药的诞生说起。

抗抑郁药物是在上世纪五六十年代发现的,但是当时发现这些药物可以缓解人们的抑郁症,完全是偶然性的。也就是说,这些药物能缓解抑郁症背后的原理,根本就没有人知道。

1965年,一位叫亚里克·科本的英国医生提出了一个理论,他说:那些药物能起作用,可能是因为增加了大脑中一种化学物质的水平,这种物质叫做“血清素”。注意,他说的是“可能是”,也就是说,这只是他的一个猜想。

(点击图片,加入移民交流群)

这个举动,改变了后来发生的一切。

到了20世纪90年代,相关的抗抑郁药就已经出现在市面上了。又过了20年,西方社会中已经到处都是抗抑郁药物。我可以给你列出一些最常见的抗抑郁药的名字:百忧解、帕罗西定、左洛复、怡诺思等等。对于那些被抑郁症困扰的人来说,这些名字你一定不陌生。

从表面上看,这是一个非常符合科学发展的故事——先有一个假设,然后有人实验失败,然后有人实验成功,证明了这个假设,收关人们把这个理论应用到了生活当中。但是,事实真的是这样吗?有一个人可以回答这个问题。

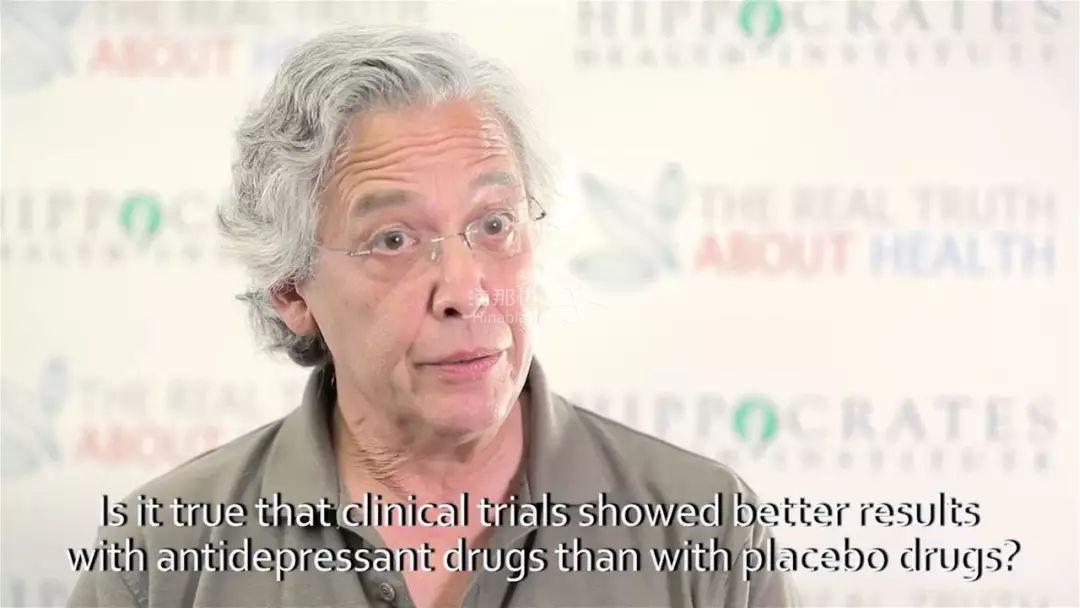

这个人就是哈佛大学医学院的厄文·基尔希(Irving Kirsch)教授。他做过一个重要的实验,让我们看到了事实的真相。

他把实验参与者分成三组:给首要组人吃了一种糖豆,但是告诉他们,你吃的是一种抗抑郁药;给第二组人吃的才是真正的抗抑郁药,而且如实告诉了他们;第三组人则是什么都没吃,既没吃药,也没吃糖豆。

(点击图片,加入移民交流群)

△ 厄文·基尔希

你可能以为,那些吃糖豆的,肯定没有效果吧?结果却让人大跌眼镜:只要你能让他相信自己吃了抗抑郁药,哪怕他吃的是糖豆,也一样能有效。更不可思议的是,总体来看,真正的抗抑郁药的效果,没比糖豆好多少。

这是怎么回事呢?基尔希教授也非常想弄明白。于是,他带领团队进行了仔细的测算,看看那些化学药物到底能起到多大的作用。结果是:药物的作用只有25%,跟人体自然康复的效果,其实没有什么区别。

换句话说,这个实验表明,无论从哪个方面看,吃药或者不吃药,对抑郁症并没有什么实质性的影响。

更震惊的事情还在后头。有一次,基尔希教授有机会看到了美国食品和药品管理局的一些内部材料。这些材料是一些抗抑郁药在研发的时候,原始的实验结果。

(点击图片,加入移民交流群)

△ 美国食品和药品管理局

看了这些内部材料之后,他发现,制药公司为了让人们相信他们的药是有效的,往往会有选择性地对外公布实验结果。

比如说,在其中一个实验里,实际上一共有245名患者服用了这种药物,但是等到制药公司对社会公布的时候,他们只挑了其中27名有效果的患者,把他们的结果公布了出来,以此来证明自己的药有效。

基尔希教授和其他专家决定,根据这些原始的实验数据,自己算一下,那些抗抑郁药到底效果如何。他们采用的方法叫做“汉密尔顿测量表”,这是一种公认的测量抑郁和焦虑程度的方法。

使用这种方法,收关能得出一个分数,这个分数越低,就说明你抑郁和焦虑的程度越低;分数越高,说明你越抑郁和焦虑。

收关,专家们经过测算得出,抗抑郁药可以让一个人在“汉密尔顿测量表”的分数降低1.8分。1.8分是什么概念?我们对比一下就知道了。根据这个测量表,改善睡眠的质量可以让你的分数降低6分。

换句话说,那些号称非常有效的抗抑郁药,其实还不如晚上好好睡一觉效果好。而且,就在这个1.8分里面,恐怕还有水分。

有一名叫做彼得·克雷默(Peter Kramer)的美国医生,一直都是抗抑郁药物的坚定支持者,他还写过一本推荐抗抑郁药的畅销书。可是到了2012年,克雷默偶然参观了某个制药公司研发抗抑郁药物的实验室之后,他就发觉这个事情很“不对头”。

(点击图片,加入移民交流群)

△ 彼得·克雷默

原来,根据法律规定,参加制药公司实验的参与者必须身体非常健康,但是同时还要有抑郁症,而且制药公司最多只能给他们75美元作为报酬。

这么高的要求和这么低的报酬,就是为了防止有人冒充自己是抑郁症患者。但是对制药公司来说,这就导致了一个问题,很难找到人来做实验。

为了解决这个问题,制药公司就耍了一些小手段,它们创造出了一些其他条件,吸引人们参与实验。

比如,把实验室装修得特别温馨舒适,给参加者全天候的健康检查和咨询,还免费提供一些药物。这样,一些穷人就会来参加实验,因为不光能拿钱,还可以享受这些他们平时享受不到的福利。

问题是:这些人真的有抑郁症吗?克雷默医生认为,很多人的“抑郁症”都是装的——他们先装作自己有抑郁症,吃了药以后,又装作自己的抑郁减轻了,这样就能讨好制药公司,拿到更多的福利。

制药公司呢?他们就算是看出来了,也不会说破,因为这正是他们想要的结果。

当作者采访克雷默的时候,这个原来支持抗抑郁药的医生承认说:“抗抑郁药的所有科学证据都是垃圾。那些实验数据,毫无意义。”

但是如果这些实验漏洞百出,如果抗抑郁药根本就没有效果,那这些药物怎么就通过了官方审核,成功进入市场了呢?

作者给出了一组数据。他说:在美国,药品监管机构员工的工资,有40%是由制药公司赞助的;英国的情况更糟,药品监管机构员工的工资,很高都是由制药公司提供的。原因显而易见,因为在