“牛郎偷窥织女洗澡?”

“还真有这回事哦。”

……

(点击图片,加入移民交流群)

东方IC 图

这样的对话,这几天在小学五年级孩子、家长和老师们中很是热闹,起因便是语文教材收录的《牛郎织女》课文里就有这样的细节描述。是误解还是正解这个千古传说?对民间故事的如此演绎,是剑走偏峰还是创新思维?

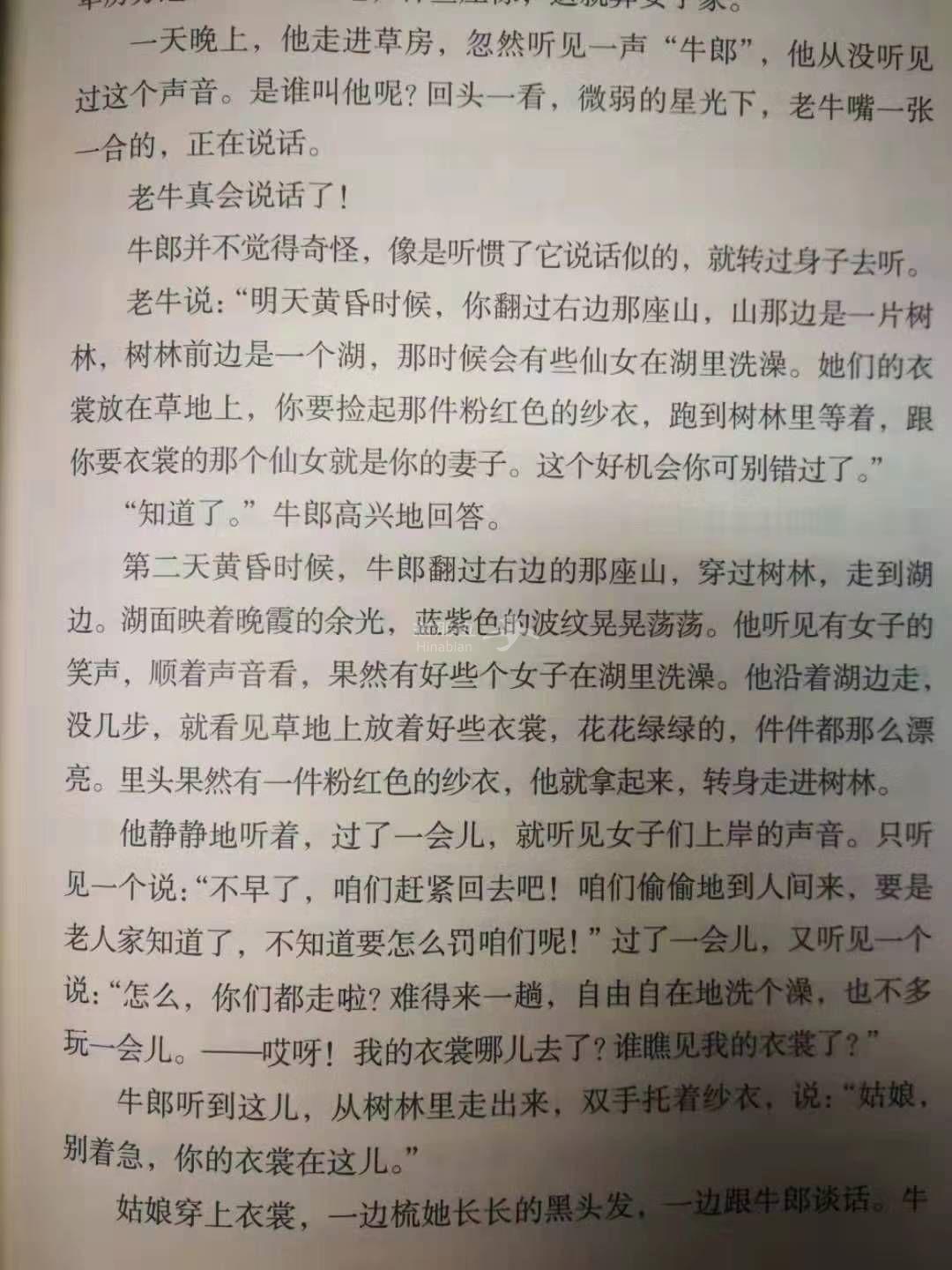

这篇课文里写道,

(点击图片,加入移民交流群)

课文页

在课后的练习里还出了这样一道题:“说说牛郎和老牛是怎么相处的,他和织女是怎么认识的。“

(点击图片,加入移民交流群)

引发大家哗然的正是“仙女洗澡”“捡粉红纱衣”这些细节。于是网络上,牛郎被戴上“猥琐男”的帽子。但是,这个黑锅真的要让牛郎来背吗?据悉,我国之前无论是教育部统编还是各地自编的语文教材,大多都有一篇《牛郎织女》,但又几经调整改写,而叶圣陶整理的牛郎织女故事,则是所有版本中最为经典的,也被各种教材广为收录。

(点击图片,加入移民交流群)

叶圣陶描写,牛郎拿了正在洗澡的织女的衣服,让织女没法回家,之后不得已才嫁给他。

上海师范大学教育学院副院长、中国教育学会小学语文教学专业委员会学术委员丁炜说,

事实上,不仅牛郎织女,

其他一些民间典故在被编写成教材后,

往往也引起了“争议”

比如,“凿壁偷光”就被曲解成故意破坏别人家的墙壁,而且还涉嫌偷窥别人的隐私。

(点击图片,加入移民交流群)

又比如,“司马光砸缸”居然也被质疑是在故意损毁公私财物。

(点击图片,加入移民交流群)

如此这般沿用现代人的思维方式和现代话语体系去解构传统民间故事,就常常会出现经不起“推敲”的窘境。

丁炜说,教师应当着眼于民间故事中丰富的想象力和精彩的叙事力,挖掘其中的有益东西,这对发展学生的语文能力会是十分有益的。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇说,对于民间故事的教学要与时俱进,不是原封不动地灌输给孩子。在教学时要给学生交代时代背景,告诉学生故事和人物的历史局限性,还可以让学生新编故事,赋予故事“现代化”意义,这就是把教材“教活”的过程。

华东师范大学中文系教授王意如也表示,如果真有学生关注到了牛郎的“猥琐”行为,教师适当解释一下就行了,读民间故事要抓住主要方向,不必有意去放大某些局部的细节。牛郎是怎么娶得美丽的妻子,这并不是这篇课文的主旨,他的善良和勤劳才是需要发扬的。

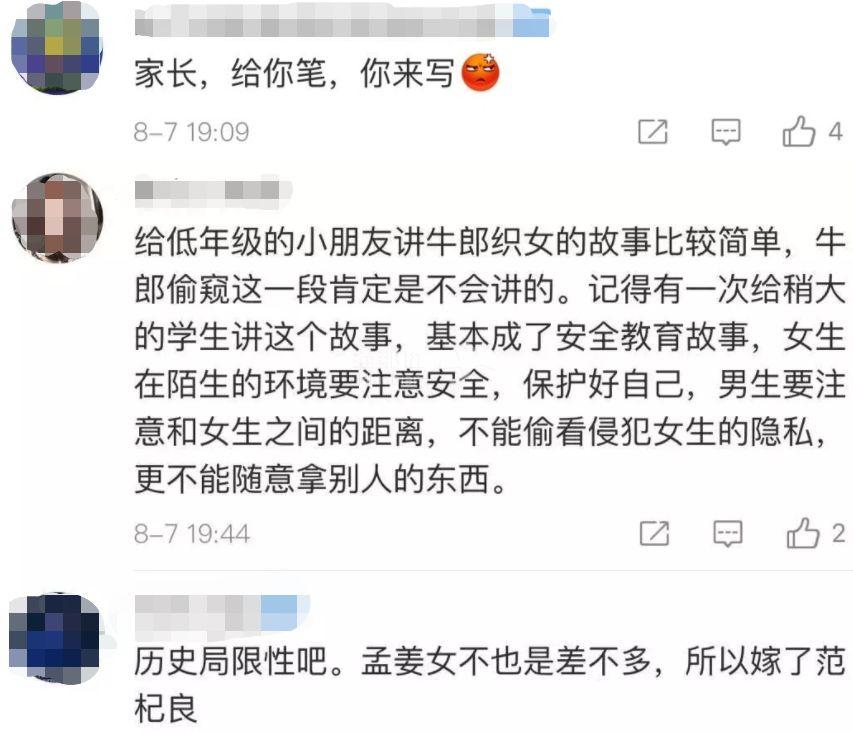

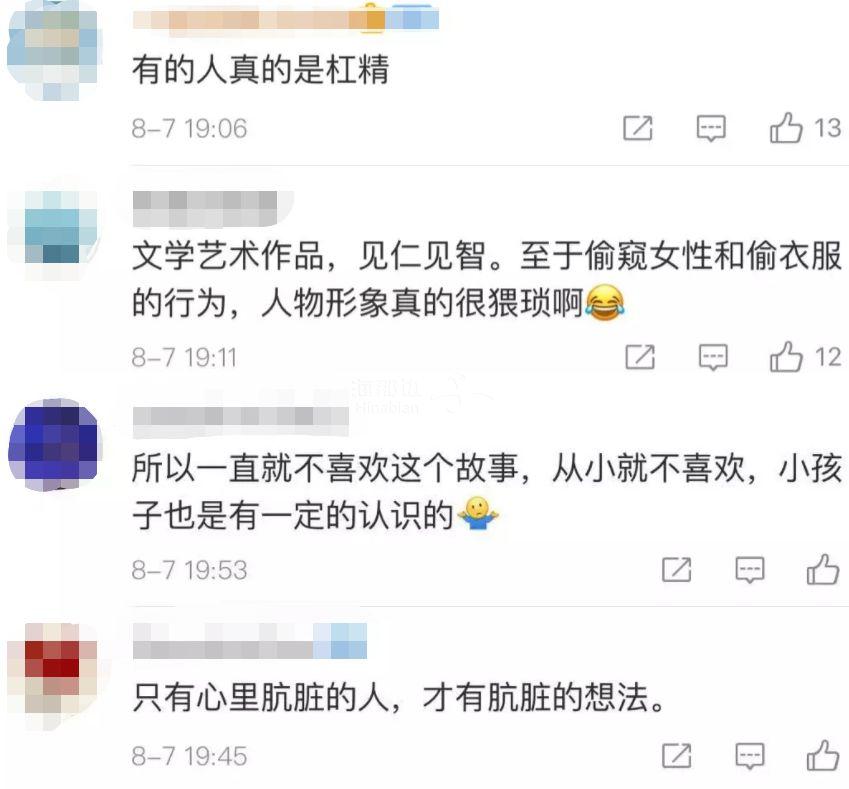

网友表示

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

你怎么看?

(道德经推荐,转自新民晚报全媒体中心微信公众号“新民晚报”xmwb1929。编辑:李争。转载请注明)

(点击图片,加入移民交流群)

………………………………………

【道德经(GermanReport)】秉持“以报道德国经典,成报道德国经典”这一宗旨,立足德国,辐射全欧,服务华人