空谈误国,实业兴邦!

· 华人瞰寰球精选推荐 ·

本文转载自公众号:乌鸦上尉

微信ID:CaptainWuya

(点击图片,加入移民交流群)

1896年3月21号,农历二月初八,一个阴冷的日子,上海的鸿升码头传来震耳的鞭炮声。

人们像潮水一般涌向一间临街的铺面,围了个里三层外三层。只见正中间两个年轻人拱手作揖,头顶一面“广生钱庄”的烫金招牌,在阳光下散发着崭新的油漆味。

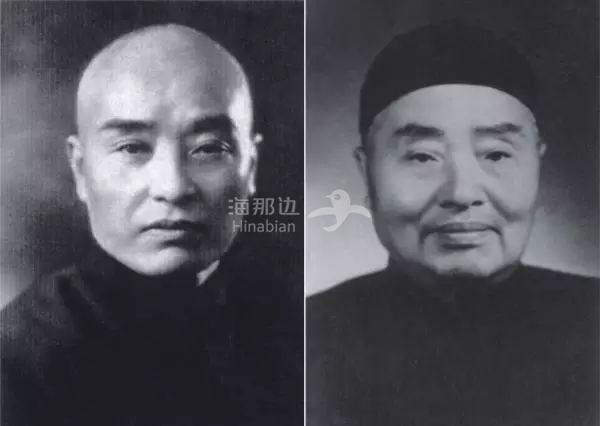

这对亲兄弟看着水泄不通的人群,相视一笑。穿西服的方脸是哥哥荣宗敬,23岁,英气逼人;穿长衫的圆脸是弟弟荣德生,21岁,看着憨厚老实,人称“二木头”。

他们兄弟二人怎么也想不到,自己倾尽所有置办的这间小铺面,会在短短20多年后,横扫中国的半壁江山;会在100多年以后,变成寰球500强中手握万亿的资本帝国;而他们的后代,还将登上中国商人难以企及的政治极峰——中华人民共和国副主席。

毛主席说:“这个家族,是中国民族资本家的首户。中国在寰球上真正称得上是财团的,就只有他们一家。”

而荣氏家族的传奇,就从码头上一袋撒落的面粉开始。

1

创业维艰:

“吃定两头,再做一局!”

如果不是一场突如其来的战争,荣氏兄弟的人生或许会是另外一番模样。

1894年,日本对清军发起闪电战,6昼夜狂奔500公里,占领朝鲜全境。

当年8月,中日甲午战争全面爆发。9月,日本联合舰队出动12艘精锐军舰向北洋水师发起猛攻。

随后,日军撕开鸭绿江防线,3个月攻入大连半岛,北洋舰队全军覆没,清政府被迫签订《马关条约》,向日本赔偿2亿两白银。

(点击图片,加入移民交流群)

经甲午一战,大清国运衰微,洋务派燃起的复兴之火随之熄灭。

为了支付巨额赔款,清政府大肆盘剥百姓,以各种名义横征暴敛,民间的商业环境迅速恶化,外出经商者纷纷返乡回家。在外经商的荣氏一家也难得地团聚了。

短短一年后,中国掀起一股救亡思潮,梁启超、康有为等人“公车上书”,而远在无锡闲居养病的荣父(荣熙泰),更多感受到的是江浙民间复兴实业的热情。

(点击图片,加入移民交流群)

南通人张謇荣登状元,没有在京为官,反而回乡大兴实业,创办大生纱厂,一时名震天下。

在张謇的带动下,江苏、上海重燃实业热潮,呈现商业复苏的态势。很多商人存在巨大的资金需求,钱庄生意异常火爆。

1896年春,荣氏父子三人商议,认为此事本小利大,决定步人后尘。于是融资1500银元,开起了广生钱庄。

开业半年,荣父因过度操劳,于夏天去世,死前他给兄弟二人留下两句遗训:

对内要“固守稳健、谨慎行事、决不投机。”

对外要“一家有余顾一族,一族有余顾一村。”

父亲去世以后,兄弟二人勉强靠钱庄度日,却总觉得心有不甘。

上海钱庄众多,竞争激烈,财富积累缓慢。兄弟二人觉得:与其钱生钱,不如去创办自己的企业,做商品赢利。

兄弟二人四处留心商机,想要找到一块空白的领域,却始终一筹莫展。

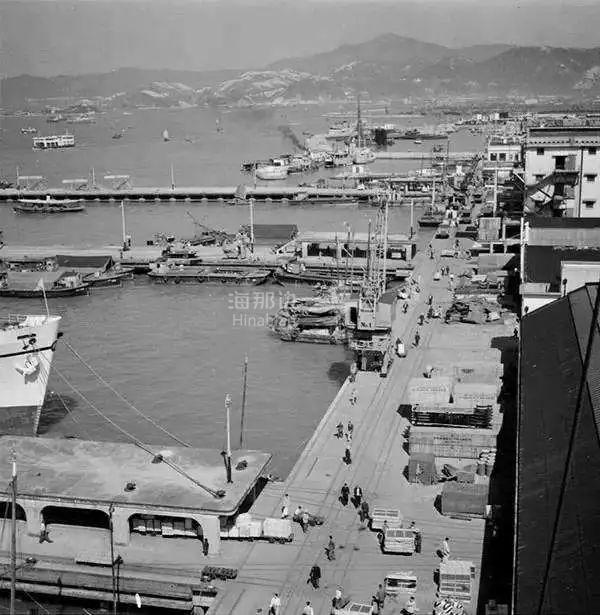

1899年6月的一日之内,香港九龙码头,面容敦厚的“二木头”荣德生正从广州出差返乡,在这里中转停留。

他看着码头上一袋袋堆成雪山的白面粉,把鹅卵石都给染白了,一打听,这些“洋面粉”都是要运往内地的。想到流入洋人口袋的白花花的银子,“二木头”心里像是被小虫子啃噬一般难受,一个盘桓许久的念头在他心里清晰了起来。

回到上海,荣德生跟荣宗敬秉烛长谈:小麦和面粉是钱庄里交易量较大的商品,那不如自己开厂生产面粉!

“粉厂一业,关系到民生所需,倘在无锡产麦之区建设一厂,必能发达。”

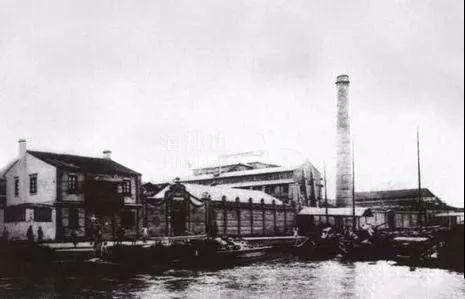

说干就干,兄弟二人拉上几人合伙出钱,办起茂新面粉厂。

却不料无锡当地乡绅百般阻挠工厂建设,认为面粉厂的烟囱破坏风水、“乃不祥之物”,所以必须迁出。官司一路打到两江总督府,幸好总督是个洋务派,驳回了讼书,面粉厂才得以继续开办。

(点击图片,加入移民交流群)

1902年3月17日,茂新面粉厂正式开工,日产面粉300包。但面粉生产出来以后,销路远不如预期的好,首要个月就积压了上千包。

当地豪绅散出谣言:“面粉太白、太细,一定掺了什么东西,吃了必定生病。”

愚昧的百姓被流言吓住,宁愿多花几文钱买石磨坊产的面粉,也不想碰“洋机器吐出来的毒粉”。

当务之急是迅速打消市场的顾虑。荣氏兄弟走访无锡街巷的面馆、点心铺,许诺:先试用,后付款;不满意,不收钱,每包面粉还倒贴5分钱。商家纷纷试用,一传十,十传百,粉碎了 “毒粉”的谣言,本地市场销路大开。

1904年,日俄战争爆发,俄国人在东北的面粉厂被尽数摧毁。东北三省急需南方面粉支援,无锡面粉经上海转运东北,销量激增,茂新厂当年营收超过6.6万两白银。

(点击图片,加入移民交流群)

战后,眼看茂新赚了个盆满钵满,江南一带出现了开办面粉厂的热潮,供大于求的局面很快出现,茂新连续3年亏损,兄弟二人没有收缩战线,反而大举进攻、“添机改造”,问题是:钱从何来?

荣德生创造性地提出:向洋行分期付款购买美国面粉机,举债12万两白银采购,首付只有20%,使日产量迅速达到 5000 包,成为国内较大的粉厂。

1911年,辛亥革命推翻了清王朝,此后16年,中国一直处于军阀割据的分裂状态,出现了权力真空,民间商人迎来了一个“自由的春天”。

1914年,一战爆发,随着战争旷日持久,为解决军民所需,欧洲各国不得不向海外采购物资,面粉是采购重头之一。

日本商行纷纷趁机向欧洲各国倾销面粉,它们到上海采购,只要是面粉,不管品牌、质量,照单全收,中国面粉进入空前发展的“黄金时代”,不但畅销国内,还远销欧洲,中国摇身一变,成为面粉出口大国。

1914年9月,荣宗敬41岁生日,晚宴结束,兄弟二人趁兴夜游,不知不觉走到了鸿升码头,故地重游,感慨万千。

望着月色下的江水,荣宗敬突然说:“二木头,你还记得小时候滚雪球的事吗?”

他好像在自言自语,又好像在发问,不等荣德生说话,便接着说:“捏个雪团,滚上雪,慢慢推,然后猛踢一脚,雪球飞奔向前,越滚越大。”

二木头不明白大哥为何重提此事。

荣宗敬又说:“办厂与滚雪球,不是一个道理吗?用‘驴打滚’的办法,在推进中不断发展。别人尚在彷徨,我已发展壮大。”

“从现在起,工厂不管好坏,只要有人卖,我就要买。”

“只有欠人(借钱办厂)、赚下(扩大生产)、还钱(赚钱还债),方有发达之日。”

兄弟二人入股中国银行和上海银行,以大股东的身份调集了大量资金。

到1910年,茂新面粉厂年生产能力达到89万包,比建厂初期的产能提高了10倍。截止到1912年底,面粉厂营业收入超过12.8万两白银,除了偿还各种负债之外,还略有盈余。

就在面粉厂步入正轨之后,荣宗敬“吃定两头,再做一局”,办起了棉纺厂。

“吃、穿两门是国人大事,发展实业,应从吃穿入手。”这是兄弟俩一致的想法。

1915年10月,当36台英国进口纱机转动起来的时候,上海申新纺织厂正式开工,由于一战期间向欧洲大量出口,申新厂一年的利润就可以达到100万元,人称“一件棉纱赚一只元宝”。

虽然挣到了钱,但荣氏兄弟这种高筑债台、兴办实业的做法,在乱世当中是风险极高的。

负债较高的时候,荣氏企业背债6300万,总资产不过6800万,资产负债率高达95%,已接近资不抵债的边缘。

整个20世纪10年代,荣氏几乎是以“一年开一厂”的速度疯狂扩张,到了1917年,荣氏兄弟还干了一桩给中国人长脸的事情,他们用40万元买下了日本人在上海建成的日信纱厂,改名“申新二厂”。

日资建造的纱厂被中国人收购,还成了阻击日纱的主力,这在中国商业史上恐怕是破天荒的纪录。

1919年,“五四运动”掀起抵制日货、支持国货的高潮,当时的有识之士,无不以支持国货、实业救国为己任,荣氏的货物一摆出来,就被抢售一空。

荣氏兄弟赚了个盆满钵满,还赢得了“面粉大王”“棉纱大王”的美誉。

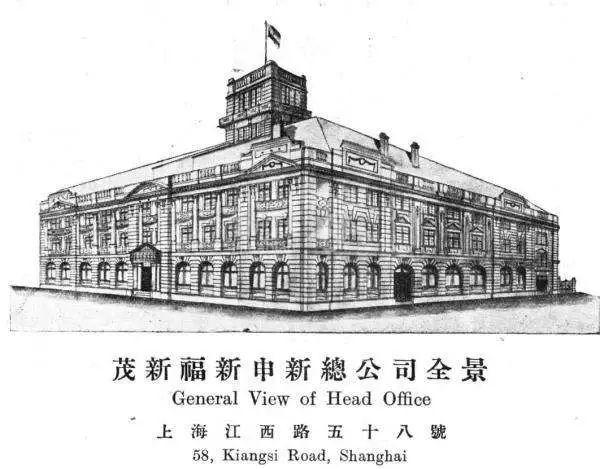

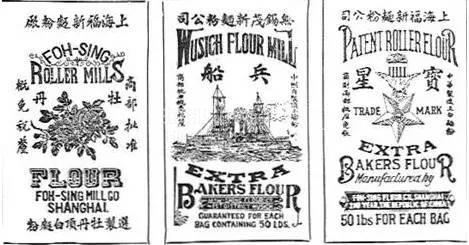

茂新、福新面粉公司产品商标

到20世纪30年代初,荣氏兄弟已经拥有茂新、福新、申新3个系统,在南京、汉口、济南等地设立了37个分部,14家面粉厂,9家纺织厂,成为中国首要大民营实业集团。

申新纱厂拥有5300多台布机,生产能力占全国民资的1/5;

茂新和福新能日产面粉10万包,生产规模占全国面粉市场的1/3。

1933年,荣宗敬在自己60大寿时自豪地说:“如今的中国人,有一半穿我的,有一半吃我的。”

而荣氏家族的好日子,眼看就要过到头了。

02

守业崩殂:

谁比绑匪更可恨?

1938年1月4号深夜,一辆小轿车一脚急刹,停在了上海西摩路荣宅附近,荣宗敬仓皇钻进车厢,飞驰至黄浦江码头,搭外国轮船到了香港。

他身后留下的,是2/3的荣氏产业被轰炸机的炮火夷为平地,上百台英国精纺机被日本人尽数捣毁。

半年前的1937年8月13号,淞沪会战爆发,中日双方投入100万军队参加战斗,这是抗战中规模较大、最为惨烈的战役之一,上海全境被毁工厂2270家,荣氏集团损失惨重。

接二连三的打击重创了荣宗敬,到港一个多月以后,他就因脑溢血猝然离世,这位65岁的老人,弥留之际还在勉力呼喊:“申新复业!”

(点击图片,加入移民交流群)

自荣家发迹20多年来,荣宗敬一直大权独揽,是荣氏企业的脊梁骨。他倒下了,谁来接他的班?

1937年到40年代末的十几年,可以说是荣氏历史上天昏地暗的一段时期。

1946年4月25日上午,荣德生和儿子、女婿外出,在家门口突遭人拦车袭击。匪徒将荣德生强行绑入一辆印有“淞沪警备司令部”标记的小车里,劫持而去。

荣家收关与绑匪商量,用50万美元赎回荣德生。交款当天,荣家带着两皮箱美钞等待交易,警备司令部的稽查人员忽然从天而降,搜走巨款,第二天,荣德生被绑匪雇车送回家中。

国民党军警向荣家索取“破案酬金”共计60万美元,荣德生气愤地说:“绑匪只要50万美元,现在破案了,却用去了60万美元还不够!真不如不破案的好。”种种证据表明,淞沪司令部与上海滩首要绑票案脱不了干系。

荣德生安然回家后,各种威胁、勒索电话、信件纷至沓来,持续两年之久。

直到1949年上海解放时,当时中国的“十大资本家”,有9家举家出逃迁徙,荣氏家族的大部分人都离开上海,唯独荣德生执意留了下来。

“生平未尝为非作恶,焉用逃往国外?”

资金的外流,让留在内地的荣氏企业元气大伤,荣德生在无锡老家照看厂子,而家族在上海的产业重担,一下子就落到了荣德生四子荣毅仁的身上。

(点击图片,加入移民交流群)

他和父亲做了一样的选择——留在大陆,实业救国。

但没想到,这个“国”却要往他的身上泼脏水、捅刀子。

抗战胜利以后,国民党政府急于供应,大肆收购粮食,但又怕动静太大,粮价飞涨,于是让面粉商出面代购,时任行政院院长宋子文亲自召见荣毅仁操办此事。

(点击图片,加入移民交流群)

没成想,1948年,国民党在东北战场一败涂地,党内势力互相推诿,寻找替罪羊。宋子文根基深厚,又是蒋介石的大舅哥,无人敢动,于是就把罪名扣到荣毅仁头上,指责他卖给政府的面粉腐烂发霉,致使前线士兵吃完拉肚子,导致东北战局惨败。

后来荣毅仁了解到,他交上去的是30万担白面粉,可前线官兵吃到的都是发黑的硬馒头,国民党粮食部暗中掉了包,可他申诉无门。

1949年5月,上海地方法院向荣毅仁提起公诉,罪名是“侵占、玩忽、盗卖公有财物”,当局趁机向荣家勒索巨额赔款,荣家被迫送上黄金10条、美元5000,正在5月25号要开庭的时候,意想不到的情况发生了。

3

归去来:

两顿饭成就的万亿帝国

5月24号,庭审前一日之内的深夜,33岁的荣毅仁坐在客厅的沙发上,一宿没有合眼。听着窗外此起彼伏的炮火,他每分每秒,都在倒数着末日的降临。

天蒙蒙亮的时候,一个厂长急匆匆开车来报告消息,说一路过来,看到解放军都睡在马路上。

荣毅仁不信,亲自开车上街,看到马路上和衣卧着不少穿黄色军装的军人,有的已经起身,有的还在睡觉,有的拿出冷馒头就着咸菜啃。

当他开到公共租界的的时候,被一个士兵拦住了。对方很有礼貌地告诉他,前面还有战斗,不安全,请他先回去。

“我从来没有看到过这样的军队,说话这么和气,就睡在大马路上,对老百姓秋毫无犯。”

荣毅仁记得就在不久前,一股国民党部队在他家门口堆起沙包,架起机枪,要以他家为据点负隅顽抗,一旦开打,遭殃的必是他们全家。荣家只能双手捧上两根10两重的大金条,他们才肯离去。

从1946到1949年,荣氏一族,因为被绑架、威胁、诬告、下狱,先后折损数百万美元。一心复兴祖业的荣毅仁,雄心壮志备受打击,而就在他心如死灰、一蹶不振的时候,一个改变了他后半生的男人出现了。

上海解放一周以后,荣毅仁突然接到上海军管会发来的请帖,请他次日出席一场工商界座谈会。

家里人都怕他此行凶险——开会要是扣了人可怎么办?但荣毅仁表示没有选择,必须去。

当时作为全国经济“晴雨表”的上海,经济已濒临瘫痪,想要稳定住局面,要靠“两白一黑”——面粉、棉纱和煤炭,而荣氏产业独占“两白”。新政府想要稳定经济,请荣毅仁出山,成了最关键的一步。

6月2号下午,荣毅仁和一批工商业代表走进了上海外滩的中国银行大楼,上海市市长陈毅已恭候多时。

陈毅开口便讲:“我知道,你们对共产党是怕的,其实没有啥可怕,你们看我们今天到会的几位同志,不像是青面獠牙、杀人放火之徒吧?”众人大笑。

一回到家,一屋子的亲戚朋友都眼巴巴等着荣毅仁开口,他把外衣一脱,兴奋地大声说:“蛮好,蛮好!厂子里马上开始准备,明天就复工!”

原来就在会上,陈毅拍拍荣毅仁的肩膀:你是荣氏企业留在上海的只此合法代表,所有荣氏企业统统由你掌管。

“有什么困难可以找党、找政府,党和政府说话是算数的。”

荣毅仁笑眯眯地对家里人说:“好好准备准备,陈市长要来咱们家吃饭。”

有人质疑陈毅:“去跟资本家吃吃喝喝,立场是不是有问题?这简直就是拉中共干部下水的‘鸿门宴’!”