扑朔迷离的身世:中意混血?

1452年4月15日,达·芬奇(Leonardo di ser Piero da Vinci)以私生子身份出生在佛罗伦萨附近的芬奇镇(Vinci)安基亚诺村(Anchiano),其父皮埃罗·达·芬奇(Piero da Vinci)是公证人,其母卡德琳娜(Caterina)则身份不详,一说为农家女,也有说法称是酒馆女佣。达·芬奇出生后不久,其父便与门当户对的富裕公证员家庭结亲,留守儿童达·芬奇则交由爷爷奶奶抚养。

(点击图片,加入移民交流群)

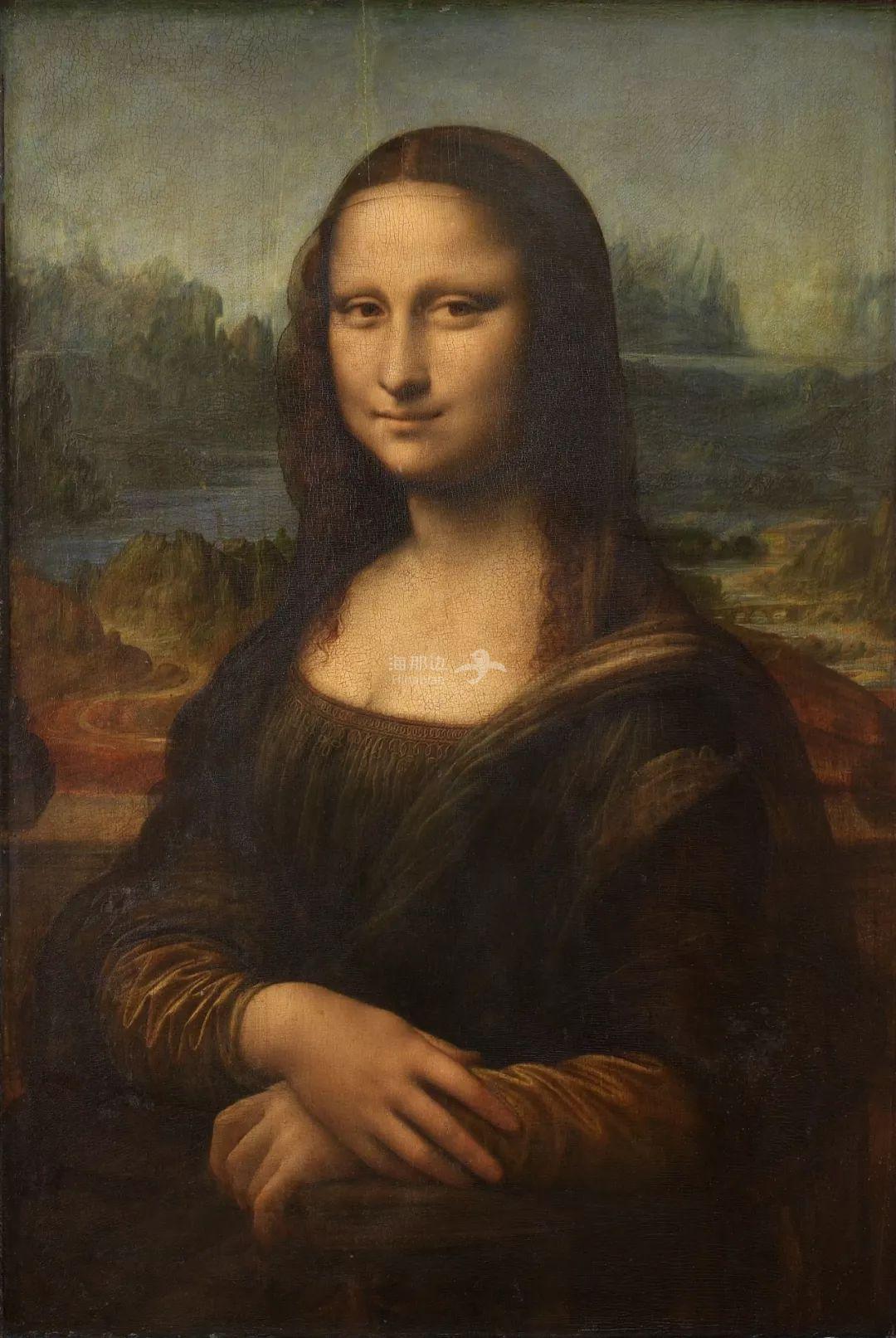

近日,这位传奇天才的身世再起波澜:意大利历史学家普拉提格(Angelo Paratico)提出一个惊人猜测——达·芬奇有可能是中意混血。这位历史学家曾引用弗洛伊德的设想,称《蒙娜丽莎》原型便是画家生母卡德琳娜。另外,达·芬奇父亲有位富裕客户的奴工也叫卡德琳娜,她在达·芬奇出生后碰巧也从文献中消失。总之,普拉提格相信达·芬奇之母来自东方,但若要进一步确定她是中国人,则需更多考证。

私生子身份给达·芬奇带来不少麻烦,例如无法拥有家族姓氏:即便50岁名扬海外时,他在公文上的称呼照例为“皮耶罗·达·芬奇之子莱昂纳多”。后来,他与同父异母弟弟们的继承问题也久拖不决(有说法称马基雅维利曾在此事给予他极大帮助)。

“我是没有学问的人”

达·芬奇曾自我评价道:“我是个没有学问的人”。事实上,在上文提到的“私生子专属麻烦”中,无法接受正规教育也是其中一项。达·芬奇从小就进了工坊,学历很低。不过,这句话反倒透出一股挑战成规的自信,到底达·芬奇的才能并非全然横空出世——他所承袭的正是佛罗伦萨艺术家亲身探索寰球的传统:不依赖书本的权威与知识,更信赖实验、探索(即“实验是准确性之母”)。另外,话虽如此,达·芬奇于1478年开始学习拉丁文,虽然初学困难重重,但他仍边学边读、“坚持到底”。这不禁令人联想到曾在法国进行的一项调查,结果显示越是有文化的人,越意识到自身的无知。

为了“身份”,战斗吧!

(点击图片,加入移民交流群)

值得一提的是,达芬奇为后世津津乐道的广泛兴趣与提升生存状况的现实考虑密切相关,因为在多方面建立声望是艺术家事业上升的必要条件。贡布里希在《艺术的故事》里写道,当时艺术家仅被视作“卑贱”的手工业者,地位远低于“脑力劳动者”(如“自由教育”学科——辩证法、修辞或几何):“世俗眼光和成见是强大的势力。有许多人会非常乐意邀请讲拉丁语、能言善道的学者赴宴,但要把相同礼遇延展至画家或雕塑家,则会踌躇再三”。

对此,我们可以有几种诠释方法:考虑到当时米兰与威尼斯的交战背景,军事工程师是亟需的“对口”人才;达·芬奇真正的志向并不在艺术;艺术家相对低微的社会地位是减分项。

总而言之,为改善自身地位、摆脱被召之即来挥之即去的命运,艺术家们奋力扩展视野:“意大利艺术家开始借助数学去研究透视法则,求助于解剖学去钻研人体结构......如果不探索自然的奥秘,不去研求宇宙的深邃法则,就无法得到美名和盛誉”。《剑桥艺术史》将艺术家比作“绅士”的评价也侧面反映了这一思维模式:“乔尔乔涅和达·芬奇也许有某种精神上的共性……达·芬奇能在七弦琴上弹出美妙的声音,乔尔乔涅则是盛名的琵琶手……在他们身上可看到高贵的心灵和优雅的情操……我们也许可以称之为‘绅士艺术家’”。他们想凭借卓越的才智和精力,让世人眼中微不足道的手艺活变成高贵、体面的职业。这是场漫长而艰难的斗争,胜利难以一蹴而就。

天才也有拖延症?

法国多个介绍达·芬奇的历史节目都不约而同地提到了一点——这位天才经常难以完成金主委托的工作,画作开了头却“未完结”的情况比比皆是。例如,马基雅维利就曾毫不客气地给未完成壁画便前往米兰的达·芬奇写信,要求后者回国完成画作,否则就必须返还政府已支付的月薪。

很显然,这位天才绝不是个懒人:想想在那些流传后世的手稿中,他如何孜孜不倦地探索胚胎发育的奥秘、水流的规律,成年累月地观测昆虫鸟类的飞翔、光线对色彩的影响、植物的生长法则,在创作前画大量素描做准备......大量新奇的发明、准确无误的绘图、超前的思考早已使人们对他的非凡才能有了充分认识。

那么,拖延的缘故是什么呢?也许我们可以这样理解:这是对艺术节“身份”的追求。在他看来,作品何时才算完工不应受外界压力。艺术家的工作,是不能用时间来简单衡量的。这让人想到同样“性格怪异”、被同代人称为“神”的米开朗基罗:教皇朱利奥二世曾来到其工作的西斯廷礼拜堂,询问“什么时候能完工”,而教皇听到的是从高高的脚手架上掷下的一句话:“完成的时候!”以不可思议的付出完成惊世作品之后,君主和教皇竞相把自己与他的名字联系起来,但米开朗基罗却日益愤懑不安。77岁时,他还激动地写道:“不要寄信给‘雕刻家米开朗基罗’,这里只知道我是米开朗基罗·博纳罗蒂……虽然我曾为教皇们服务,但那是不得已而为之”。为了独立自主的地位,他在晚年甚至拒绝了建造圣彼得教堂穹顶的报酬,因为耗费巨大心血的作品“不该被尘世利益所玷污”。

与“金主”平起平坐

渐渐地,杰出艺术家与金主开始“势均力敌”:他们不再与随时接受活计的工匠为伍,或被动接受雇主的欢心恩赐。达·芬奇的影响力还远远超出了个人身份层面:虽然“人才输出大国”佛罗伦萨共和国政府在经济上吝啬、在政治上优柔寡断,但因为孕育了伟大的达·芬奇和米开朗基罗,它在文化方面非常活跃,并以此为筹码占取了不少外交好处。

艺术家的新地位在建筑方面体现得尤为明显。年届50岁时,达芬奇以建筑技术总监身份为波吉亚家族如日中天的军事天才切萨雷·波吉亚工作一年,并成为后者口中“最亲密的朋友”、“我的阿基米德”。切萨雷曾发布公文,允许达·芬奇做任何想做的事情、对他施予确实的信任:“公国内所有城堡、要塞、设施和土木工程……技术人员均须与莱昂纳多·达·芬奇总监协商,执行其指示。违反此命者,不论本人曾对此人抱有多大之善意,必遭本人唾骂”。

1516年,受法王弗朗索瓦一世(François Ier)邀请,达·芬奇携带自己的作品移居法国昂布瓦斯(Amboise),度过了人生收关三年。据传,22岁的法王还时常通过城堡地下通道更方便地拜访大师。

达·芬奇在收关3年内完成了未完的画作(包括《蒙娜·丽莎》)、构思了香波堡(Château de Chambord)的总体设计(其中包括象征无限复兴的双螺旋楼梯),还计划用河渠将卢瓦尔河谷和里昂河谷连接起来。法王耗费巨资以及近26年的时间,于1545年完成了香堡总体建筑。弗朗索瓦一世逝世后,香堡在亨利二世和路易十四统治期间逐渐完工。

在法国,虽然生活变得平静安逸,但曾中风、且右手开始麻木的达·芬奇以左手持续不懈、争分夺秒地投入工作中。1519年5月2日,这位曾感慨自己“从不曾被贪欲或懒散所阻挠”的“工作狂”隐身于长眠之夜中。