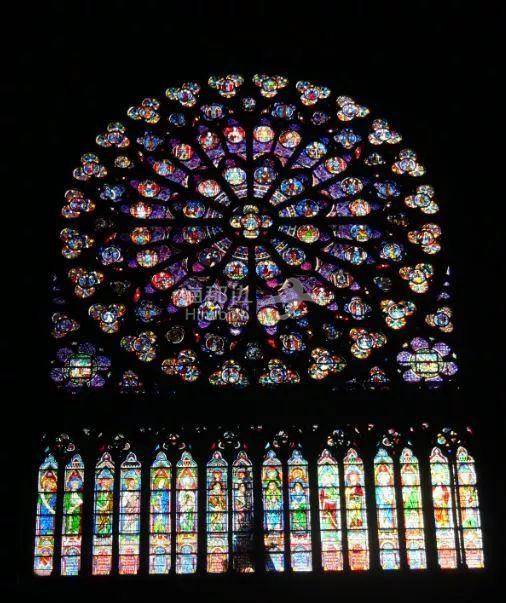

4月15日晚,寰球文化的瑰宝巴黎圣母院发生火灾,大火直到次日凌晨才被完全扑灭。这一场发生在复活节前的大火牵动了亿万人的心。无数信徒聚集在熊熊燃烧的圣母院前,唱着祈祷歌曲,当教堂的尖塔在烈火中坠毁时,许多人的泪水夺眶而出。不仅法国的媒体哀叹“巴黎在燃烧”,许多欧洲国家的媒体也惊呼“欧洲文化的象征经受浩劫”,德、俄、美、中领导人也都为此表示“痛心”。欧洲时报记者也在首要时间赶到现场,进行采访报道。

视频由欧洲时报潘越平制作

视频由欧洲时报欧文制作

确实,始建于12世纪的巴黎圣母院在火灾中遭受严重损失,除了尖塔外,教堂屋顶大部分被烧毁,被称作“森林”的建于13世纪的顶部木质梁柱也毁于一旦。不幸中的大幸是,教堂的主体结构屹立不倒,内部和外部的雕像、绘画和圣坛圣器基本上得到了抢救。

视频由欧洲时报潘越平制作

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

痛定思痛。面对如此惨痛的损失,有许多难以回避的问题:火灾与正在实施的教堂修缮工程有无直接关系?负责教堂安全和工程安全的人员是否严格执行了防火措施?为何火灾恰恰在教堂最脆弱、最易燃部分爆发?出现火灾后,据说有数百名消防人员赶到现场,但为何很长时间内只看见一条水龙去灭火?从近旁的塞纳河中取水灭火为何那么难?这场火灾还有一个颇具讽刺意味的细节:在消防人员从尖塔下方抢救出的圣器中,有一件镇堂之宝,即巴黎保护神圣热娜维埃芙圣骸,据说置于尖塔是为了防“天火”,有点宗教意味的“避雷针”的意义。出人意料的是,巴黎圣母院未遭天火,却难逃人祸。因此,在巴黎近来火灾频发的情况下,对于文化瑰宝的保护是否真正重视,是一个值得反思、并可能起到举一反三作用的问题。

在巴黎圣母院遭受火灾浩劫之后,法国总统马克龙立刻发出了重建的号召,并获得了广泛的呼应。毋庸讳言,火灾造成了不可挽回的损失,比如始建于13世纪的顶部木质梁柱,无论什么能工巧匠都只能做到形似、甚至神似,但真品从此只能存在记忆之中。不过,文物要存在数百、甚至数千年,其间往往经历过无数次的重建,而重建在法国虽说必须遵循恢复历史原貌的原则,但事实上它又往往意味着创造。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

以这次火灾烧毁的尖塔为例:其历史虽可追溯到12世纪,但它过去已经经历多次修整,法国大革命期间一度破败不堪,1860年得以重建。因此,它是十九世纪中期巴黎圣母院大修重建时(1844年-1864年)的作品,而非800年前的遗物。在那之前和之后,巴黎圣母院经历过无数次的重建和修缮,这或许是这一人间特殊朝圣地有史以来的特色,因为今人津津乐道的这座哥特式建筑最初便是在罗曼式建筑上重建的,教堂至今仍保留着罗曼艺术风格。代代相传的重建和修缮凝聚了无数能工巧匠的智慧和心血,这同时也构成了巴黎圣母院永恒的迷人形象。

(点击图片,加入移民交流群)

巴黎圣母院之所以名闻遐迩,不仅因为它是已经延续了800多年的重要文物,还因为它蒙上了瑰丽的“神话色彩”:法国大文豪雨果的神来之笔使它成为超越宗教、超越时代、歌颂人性的文化象征,这一现代神话又由于同名电影、歌剧和各种艺术作品的颂扬而经久不衰,巴黎圣母院也因此成为全寰球不同信仰、不同文化的亿万人的“朝圣地”。

(点击图片,加入移民交流群)

雨果在近两百年前(1831年问世)创作的名著《巴黎圣母院》不仅颂扬了自然美与心灵美的天上人间的奇妙结合,他还开创了文物保护的先河,因为在法国大革命和之后发生的多起革命掀起的怒潮以及形形色色“与时俱进的新潮”中,教堂和许多建筑也成为“扫四旧”或“更新”的对象,教皇宫和巴黎圣母院也未能幸免,比如大部分教皇都成了无头雕像,而巴黎圣母院让“钟楼怪人”如鱼得水的那些钟也只剩硕果仅存的一枚。据历史学家描述,拿破仑一世举办加冕礼时,曾下令在教堂内悬挂巨幅锦幡以掩盖圣母院的破败迹象。雨果倡导的心灵美和艺术美唤起了世人对保护古建筑、尤其是教堂的关注,不久后法国开始从政府层面制定保护文物的政策,使之成为法国的一个优秀传统。雨果的《巴黎圣母院》似乎是一部神奇的警世寓言,它以一场大火收场,不仅唤醒了人们对美的向往,而且引起了人们对人类艺术文化结晶的关注和保护。如今,又一场大火烧痛了寰球,而这次的痛心又未必不能再次唤醒世人重建的信念和对美好未来的憧憬。巴黎圣母院必将重新焕发举世无双的魅力。