(点击图片,加入移民交流群)

来源:《精英说》(ID:elitestalk)

转载已获得授权。

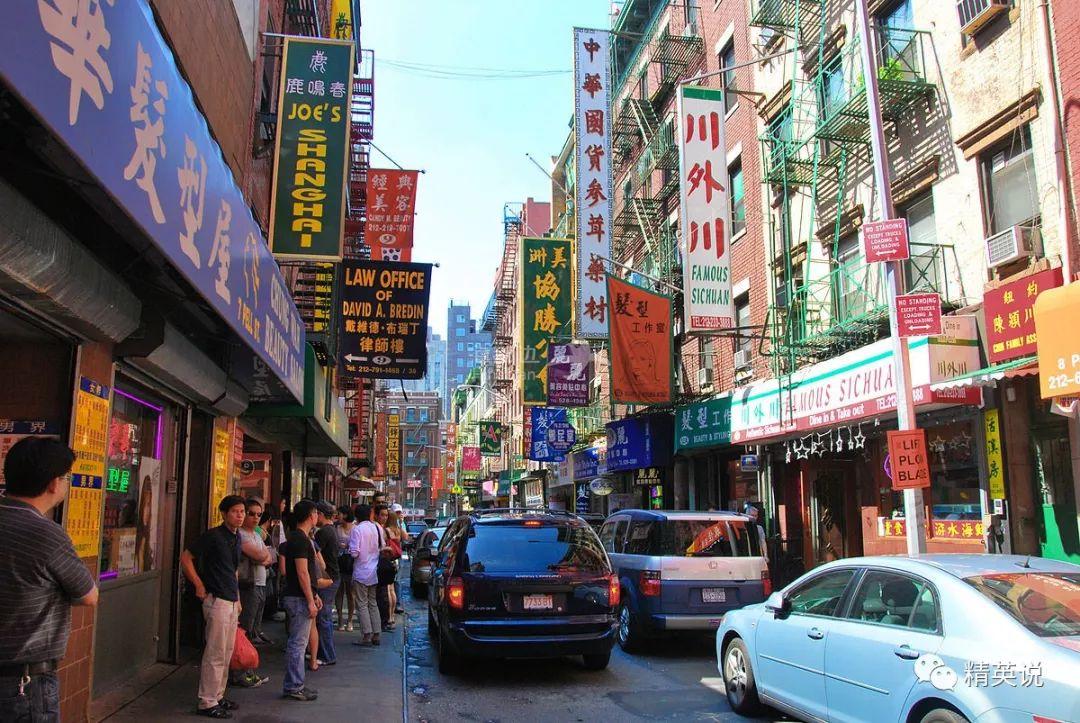

自19世纪中叶以来,赴海外淘金的华人移民圈里就流传着这样一个说法——

“菜刀、剃头刀和泥瓦刀。”

别误会,这不是什么接头暗号,而是代指最早一批移民海外华人的谋生之道。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于网络,版权归作者所有

在那个年代,跑去外国打拼的许多中国人往往并没有接受过什么良好的教育,外语说不顺溜,很难找到“高精尖”的工作,为了活下来,唯有依傍老祖宗传下来的硬手艺。

要么开餐馆,要么做老中医,要么教武术,要么到各个建筑工地打零工……

久而久之,中国人混口饭吃的“绝技”,就这样浓缩为了一句简单明了的口号。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于网络,版权归作者所有

有趣的是,在凤凰卫视推出的纪录片《生活在别处:华人谋生之路》中,我们可以清晰地看到,即便穿越了数百年的岁月风尘,老一辈曾经仰赖的谋生手段,仍在新一代移民身上传承,有时,还会“玩”出新花样。

普通人出国谋生能走多远?片中用三个再朴素不过的故事,一窥当代移民的生存剪影。

让老一辈交到手里的“菜刀”

走出唐人街

1993年,15岁的蔡仁勇跟随父母的足迹,离开家乡福建福清,远赴美国打拼。

蔡仁勇出生与成长的侨乡是个有名的“移民根据地”,年轻人到了一定年纪,很少留在当地,大多数都会往大洋彼岸前进。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《生活在别处:华人谋生之路》

到美国以后,为了站稳脚跟,这群英文不通又无学历傍身的新移民基本都会选择和160年以前的老祖宗一样的路径——开餐馆,又兼老板又兼厨师,用家乡菜招徕生意。

中餐厅,也一直在海外华人谋生技艺榜中排行首要,一把菜刀,是历代移民的共识,也成了他们在海外混口饭吃的根本。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《生活在别处:华人谋生之路》

蔡仁勇也不例外,他与家人在纽约唐人街开了一家福建餐馆,做好了从此立足的准备。

然而,餐厅没开多久就倒闭了。可能因为美国的中餐馆实在太多,据不完全统计,有40000多家中餐馆吸纳了超过1/3的华人新老移民,大家的谋生之路都想到了一处去,反而加剧了竞争,催化了淘汰。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《生活在别处:华人谋生之路》

对此,蔡仁勇郁闷不已。但他没时间发牢骚,衣食住行,样样都等着钱。

仍旧怀着一个餐馆梦的他只好辗转于人家的餐厅到处打零工,洗碗、拖地、擦桌子,一边暗中观察那些能在竞争中生存的佼佼者,都有哪些不为人知的“秘密”。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《生活在别处:华人谋生之路》

这样的日子,一过就是七年。

终于,在千禧年之初,觉得自己“出师”的蔡仁勇联合兄弟,开起了一家主打融合菜系的中餐厅,餐馆一改老一辈移民“从哪里来就做哪儿的菜”的做法,鲁、川、粤、苏、闽、浙、湘、徽,八大菜系,均有所涉猎。

结果,他家的餐馆红遍了唐人街。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《生活在别处:华人谋生之路》

这是蔡仁勇首要次参悟“融合”的奥秘。

多年来混迹各大餐馆的经历让他明白,只追求味道偏执、缺乏标准的“家乡菜”,很难在唐人街的同质化竞争中取胜,唯有融合与创新,才有机会拿稳祖辈传下来的那把菜刀,以一间小小的餐馆,开辟一方谋生的天地。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《生活在别处:华人谋生之路》

为了这家新颖的餐馆,蔡仁勇付出了全部心血——连续六年,每年只在复活节休息一日之内;自己孩子是怎么长大的,还真不记得了,但餐馆成长的每个细节,都刻在心里。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《生活在别处:华人谋生之路》

初步拿稳“菜刀”的蔡仁勇,也不想止步。

在他心底,还有一个更大的愿景。

自从中餐馆在美国发迹以来,大多总是局限于唐人街,争来争去,都只是在这一隅。而如今时代不同了,也是时候让中国人的“菜刀”走出唐人街,走进更大的寰球了。

要实现这个目标,就要做好美国人的生意。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《生活在别处:华人谋生之路》

曾几何时,偏安于唐人街的中餐馆,总是给老外以“廉价”的印象,厨房内烟熏火燎,食材是否安全新鲜,也得打上一个问号。

为了改变偏见,蔡仁勇于2006年在弗吉尼亚Spring Field开了家以传统中餐为基础、融合亚洲各国料理的新式餐厅,结果,大受老美们的欢迎,一度出现一座难求的盛景。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《生活在别处:华人谋生之路》

美国人注重食材的安全,蔡仁勇就应用日式料理的新鲜标准,所有食材当天采购,开放式厨房大胆地展现食物的蜕变。如此一来,也能给中餐戴上“高端大气上档次”的帽子。

(点击图片,加入移民交流群)

图片来源于纪录片《生活在别处:华人谋生之路》