(点击图片,加入移民交流群)

他思考的,永远只是物理、宇宙,和人生。

· 华人瞰寰球诚意推荐 ·

本文来自于公众号:国馆

ID:guoguan5000

(点击图片,加入移民交流群)

前段时间,科学家于敏先生去世。很多人连于敏是谁都不知道。

这么说吧,钱学森大家都应该知道。钱学森有个称号,叫“两弹元勋”。中国得到这个称号的科学家,只有23位。于敏,是其中一位。

想让大家知道对中国贡献较大的科学家,非常艰难。但有一位科学家却意外得到了很大名声。

他就是杨振宁。

但很可惜的是,一般人知道杨振宁,是因为他的谣言。网上大多数无名无姓的宵小,抓住杨先生的谣言大肆攻击。而我想说:嘲笑杨振宁,是时代的悲哀。

01

“你都87了,怎么还在做科研?”

2009年6月,寰球知名刊物《物理评论快报》编辑部。

一位年轻编辑边喝咖啡、边打开电脑,准备开始一日之内的工作。突然,一个投稿者的名字跳入他的视线:“ChenNing Yang。”

ChenNing Yang?是那个大名鼎鼎的杨振宁吗?他今年不是87岁了吗,怎么还在做科研?

不可能,不可能的。

他“呵呵”笑了一声,随便写了个拒稿理由就把文章退回去了。

他不知道,别人87岁在含饴弄孙、在老年痴呆、在等着进棺材,而杨振宁87岁的时候,真的还在做科研。

杨振宁后来说自己被退稿这件事,“真是很搞笑。“

(点击图片,加入移民交流群)

02

杨振宁,总归受过多少误解?

杨振宁被误解的事,除了“已经不做科研了”,还有更大的,而且误解还主要都来自我们中国人。

举两个例子:

首要个是2017年杨先生回归中国国籍,网络上的讽刺很难听:

“快踏进棺材了回来享受老干部待遇。”

“深刻诠释了什么叫‘精致的利己主义者’!活标本!”

“很好的科研生涯留在国外,老了回来找尊敬来了。”

“杨振宁没有在国家最需要的时候,像邓稼先一样回来。现在国家不应该让他回来!”

“杨振宁,根本不配拿中国国籍!”

甚至当年他回国定居在清华的时候,就有好事者发了一篇帖子,造谣说:“杨振宁在中国住中国纳税人付出的1000多万带电梯的二层别墅,在美国他的房子只有600万人民币。”

甚至说他“不忠不孝不仁不义”,这个帽子扣得要多严重有多严重。

(点击图片,加入移民交流群)

第二个例子,是他和翁帆女士的婚姻。

2004年,他82岁迎娶28岁的翁帆,一群网络的苍蝇攻击他们,说杨先生“老牛吃嫩草”、“老色鬼”,反正怎么难听怎么说。

当年翁帆听到这些消息以后,习惯性地“哦”了一声,睡了个午觉,连梦都没有做过一个,啥事都没有一样。

杨先生更加不关心这些流言蜚语。

这是一件吊诡的事:外国人认识杨先生,是因为他的才华;而中国人认识杨先生,是因为他的“私德”。

杜甫有句诗:“尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。”这些无脑的言论,只要稍微知道杨先生的为人,都会觉得不过是Bullshit。

在他眼里,只有物理和家人。以上的种种误会,杨先生不屑回答,我想用这篇文章来一一回答。

(点击图片,加入移民交流群)

03

真正的聪明人,头都特别大

1923年,爱因斯坦环游寰球,在上海上岸了。

爱因斯坦是“物理学的教皇“,首要次来到中国,但很不喜欢中国人:

“中国人勤劳、肮脏、愚钝。……就连孩子看上去都很呆板。“

如果你能够看到那时候中国人的那副模样,可能你也不会觉得这是一个多么聪明的民族。

(点击图片,加入移民交流群)

如果他知道将来这里会有一个中国人,被称为“第二位爱因斯坦“,不知道他会不会感到惭愧。

1923年,杨振宁才一岁,在整个童年,他随着父母,辗转在合肥、厦门大学和清华大学居住。

当时他有个绰号,叫“杨大头“:因为他是他们那一群孩子的头,经常带着孩子玩。

但我看,可能也是因为他的头真的大大的,很可爱的样子。

(点击图片,加入移民交流群)

另一位后来拿诺贝尔奖的中国人——丁肇中,小时候被人称为“大头丁“,也是因为头特别大。

可能凡是聪明人,头都特别大。

头大的人,思考能力很强,动手能力都不太强。杨振宁读小学的时候做手工,用泥巴捏了一只鸡,至少他自己以为是一只鸡。

给父母一看,他们很开心地说:“哇,手工很棒哦。是不是一只藕?“杨振宁痛哭了整整三天。

(点击图片,加入移民交流群)

04

真正的聪明人,立志都特别早

杨振宁动手能力不行,但一读书就不得了。才五六岁的时候,他就认了几千个汉字,都是母亲教的。

父亲杨武之早年从芝加哥大学博士毕业回来,就开始教他物理、数学和英文,他都学得很快。

当时杨振宁看了一本书叫《神秘的宇宙》,被科学彻底征服了,对父亲夸下海口:“我将来要拿诺贝尔奖!“

杨武之很开心,写下这么一句话:“振宁似有异禀。“

(点击图片,加入移民交流群)

△ 杨振宁家庭合照

如果是今天的父母,看到孩子这么聪明,一定想着怎样给他学多一点、赢在起跑线上。幸好杨武之不干这种拔苗助长的事。

他要儿子按照学校里的进度学习就行了,数学不用学太多。

放暑假的时候,他给儿子找来了专家教他《孟子》,讲国学,结果杨振宁两个暑假就把《孟子》背得滚瓜烂熟。

杨振宁背熟《孟子》的时节,正是日本步步紧逼中国的时节。孔曰成仁,孟曰取义。只有13、4岁的杨振宁,和同学编了一本刊物,名字就叫《赤子之心》,自己组稿、写稿,讨论“中国人的责任“、”中学生的责任“。

曾经有一次日军轰炸,将杨家夷为平地。杨振宁带着一把铁锹,挖出几本压歪了的书,就这样已经让他“欣喜若狂“。

“我要拿诺奖“这句话,不是杨振宁说说而已,他是因为受不了中国人经常被人欺负的事实,给自己立下的目标。

而当年和杨振宁一起办刊的小同学里面,就有一个叫邓稼先。现在很多人诟病杨振宁“不爱国“、和邓稼先比差远了,我觉得真是荒唐。

生活在和平年代的我们,没有一个有资格评价在那个战火纷飞的年代活下来的中国人。说他们不爱国,是一种侮辱。

见过日军的轰炸、见过烧焦的尸体,他们的家国情怀,比任何时代的中国人都要浓厚。

(点击图片,加入移民交流群)

05

“爱因斯坦,老糊涂了吧”

到了高二的时候,杨振宁提前一年报考大学——当时刚成立的西南联大。在两万个考生里面,杨振宁一下考了个第二。

在西南联大的学习,是痛并快乐着的历程:

宿舍是茅草房,一个宿舍就有40个人;教室的屋顶是铁皮,一下雨就丁丁当当响个不停,教室地板是泥地,连张凳子都没有;饭堂里没有什么菜,米饭里十分之一是沙子。

此外,头顶上还有不断空袭的日本飞机。

(点击图片,加入移民交流群)

虽然条件很差,但西南联大拥有当时全中国很好的老师:文史哲上,有闻一多、冯友兰、陈寅恪、钱钟书等;数理化上,有陈省身、华罗庚、吴有训等,都是一时之选。

杨振宁的成绩,当然是全校首要。

读完本科,杨振宁接着读研究生。除了有好老师,他最开心的是有一群好朋友,比如黄昆、张守廉。

当时这三个人,被称为“联大三剑客”,因为他们经常一起讨论问题、经常吵架。

他们最喜欢去的,就是大学附近的一个小茶馆,点上一壶小茶,就着一盘花生米,讨论两三个钟,闲聊尬聊认真地聊,什么都聊。

有一次他们争论一个量子力学的概念,谁也没辩过谁。那晚回到宿舍,关了灯、上了床他们还在讨论。

收关实在忍不住了,三个人又翻身起床、把灯点亮,拿出海森堡的《量子理论的物理原理》一页一页找论据。

有一个广为流传的故事是这样说的:

有一日之内黄昆问杨振宁:“爱因斯坦最近一篇文章你看了没有?”

杨振宁说:“看了,毫无创新,应该是老糊涂了。”

杨振宁后来说这不是实事,他不会这样说爱因斯坦的。

我理解穿凿附会的人的心理:在他们心目中,那个天才少年杨振宁,将来有可能是要超越爱因斯坦的。

(点击图片,加入移民交流群)

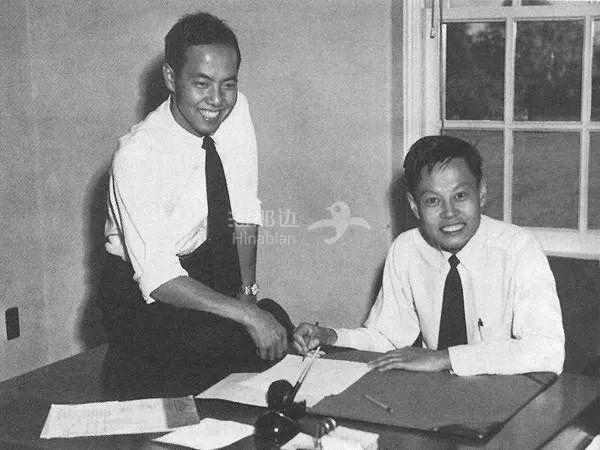

△ 杨振宁、李政道与杜致礼等合影。

06