我对图书馆有很深的情结,到哪里都要看看图书馆。不仅是我曾经担任过高校图书馆馆长,热爱图书馆事业,更主要的是我从小就养成了爱读书藏书的习惯,少年时代就喜欢进图书馆。2006年,我在美国做访问学者期间,曾经到访过哈佛大学、麻省理工和肯塔基州等许多大学图书馆和纽约、波士顿市等公共图书馆,受益匪浅。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

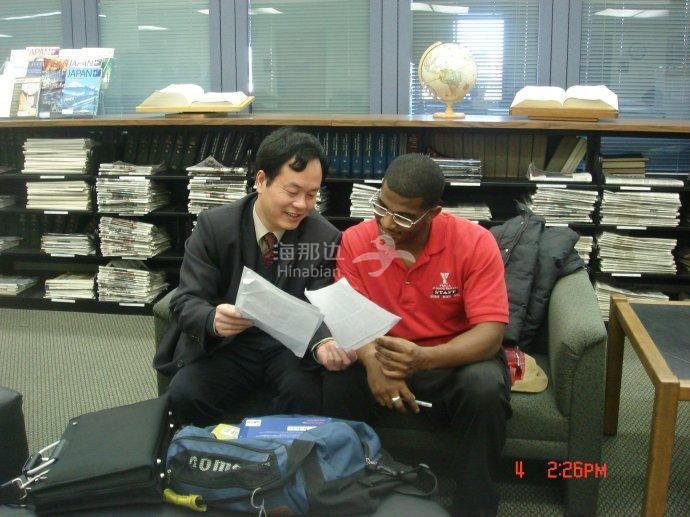

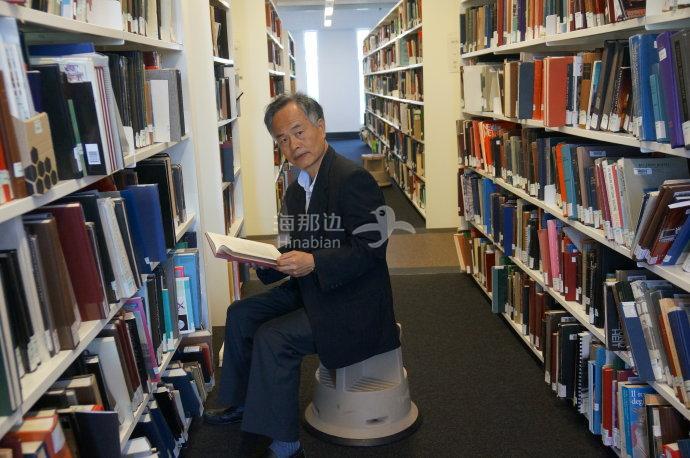

首要、二张照片是2006年10月分别摄于美国纽约图书馆和肯塔基州立大学图书馆,第三张照片是2015年10月29日摄于澳大利亚悉尼大学图书馆。

岁月荏苒,世事沧桑,一晃10年,我已退出职场,从壮年进入人生的暮年,但关心图书馆的热情始终如一。到悉尼不到两个月时间,我就参观了好几个图书馆。这次到寰球名校游览,女儿陪我又参观了悉尼大学图书馆。

作为澳大利亚首要校的悉尼大学始建于1850年,有着崇高的国际声誉。联合国秘书长潘基文于2012年考察悉尼大学的时候,就曾赞许道:“当我踏进这个校园的时候,我就意识到这是一所无与伦比的大学,她不仅传承着160年的历史文明,而且她更是一所培育我们未来寰球首领的学府”。

悉尼大学图书馆是南半球较大的图书馆,占地53000平方米,拥有馆藏印刷型文献500余万册、计算机书目记录近200万条、近300余个电子文献资源数据库、54000余种电子期刊。图书馆在8个校区设立了18个服务点,拥有员工260人。有21个分馆,主图书馆为费舍尔图书馆(Fisher Library),又翻译成鱼仔图书馆。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

Fisher图书馆是由一位25岁的悉尼大学建筑毕业生Ken Woolley在20世纪60年代设计,并获得澳大利亚和英国两项建筑大奖。该学生后来成为澳洲最出名的建筑设计师。该馆建筑分为九层,从外观看很普通,尤其是大门,不够大气,像一个办事机构的门厅。而当你走进里面,就觉得别有洞天。中心的流通线将建筑分开,新老建筑无缝结合,工作流、读者流分线清晰。馆内设施齐备,装饰精致,干净整洁。没有保安值守,人们自由进出,各层都有残疾人通道。到处都有沙发椅子,随处可坐下看书。无线上网、电脑、复印机等设施齐备,方便自习。各类学习室、研究室、培训室应有尽有。学习氛围浓厚,来往读者很多。图书馆不需办理任何手续,校内外人士均可在馆内浏览和查阅资料。一个图书馆借阅的书籍可以在其他联网图书馆归还。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

Fisher图书馆的特色馆藏中有一个东亚文库(East Asian Collection):主要收藏中国、日本、南朝鲜等国出版的文献资料,是澳大利亚除澳大利亚国家图书馆及澳大利亚国立大学图书馆的东亚文库外的第三大东亚文库。馆内藏有大量中国大陆、香港和台湾出版的中文图书。在这个文库的陈列室中,我看到了不少古代中国瓷器。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

图书馆结合学校的发展需求将自己的使命定位为:通过提供信息服务成为学校教学科研过程中的积极合作者。通过多年的发展建设,已建立起“实体资源”、“电子资源”和“以馆际互借及文献传递服务为支撑的全球图书馆资源”三个层次的文献资源保障体系。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

与中国高校图书馆相比,我认为悉尼大学图书馆的规模和硬件基础设施并不占明显优势,其主要特色在于面向社会开放和人性化服务做得很好,而要做到这一点,中国的大学图书馆和公共图书馆还有很长的路要走。

(本文写作于2015年10月)