截止到2017年,留学生的回国比例已经达到了87%。而这其中的原因除了中国发展前景变大之外,还有一部分人存在着“在国外混了N年准备回国吹逼划水”的心态。

海归,不再是稀缺资源。

如今,出国留学已经越来越普遍,海归,从一个褒义词返璞成为一个中性词。他的神秘光环在逐渐消退,人们开始客观地去看待海外归来的学子。

前几天煎饼大妈“月入三万不差你一个鸡蛋”的消息传来,留学圈里炸开了锅:海外留学三五载,不如练摊儿来的快……

这句话并不是闹着玩,目前留学生贬值的速度堪比民国“金圆券”。

说一个发生在我们身边的故事。

6年前,来自杭州的小林父母为让女儿留学破釜沉舟:卖房。

不过,林父林母做梦也想不到,花费200多万,耗费6年时光,回国之后的女儿底薪居然只有2000。

(点击图片,加入移民交流群)

这听起来简直让人哭笑不得,花费那么多时间精力,到头来却只得到这样一个结果。

美国留学生吴凯,从高三到硕士毕业在美国一呆就是8年,散财童子般的在大洋彼岸散出400万人民币,为美国教育事业洒下一片恩泽。

不过可悲的是美国人对此并不领情。留美的艰巨超出了吴凯想象,而万般无奈回国之后,却只能把自己的才学兑换成每月5000块人民币。

(点击图片,加入移民交流群)

当留学生们被洋墨水罐的七荤八素,归来却发现“回本无望”

虽然留学生贬值已经不是新鲜事,但贬值的如此严重还是让人吃惊。

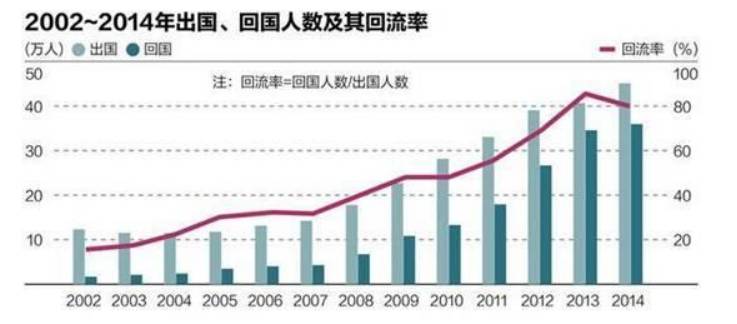

从2006年到2016年,留学生增长近三倍,但海归人数却增长近10倍(从2007年的44000人到2016年的432500人)。

清华和复旦大学共同完成的《中国劳动力市场技能供需研究》报告称,改革开放以来,留学回国人员总数达180.96万人,有74.48%的留学人员学成后选择回国。

最近6年,我国海归人数显著增加。由于国内外经济增速放缓,加之国内高校毕业生数量巨大,海归的就业压力也在不断增大。

(点击图片,加入移民交流群)

根据一项50人参与的调查,大部分海归对获得的职位并不满意。其中,有28%的人收入低于6000元,有40%的人收入在6000至8000元之间。调查中的较低月薪仅有3500元。

据智联招聘2013年的一项调查显示,36.5%的海归起薪不足4万元/年,67.2%起薪不足6万元/年。

根据调查结果,海归就业主要集中在一线城市、金融业及相关服务业。海归们青睐国企和外资企业,但是理想与现实之间总是有距离的,他们主要集中在本土民营企业和外资企业,在基层岗位从事销售、市场的较多,并且起薪普遍低于预期。

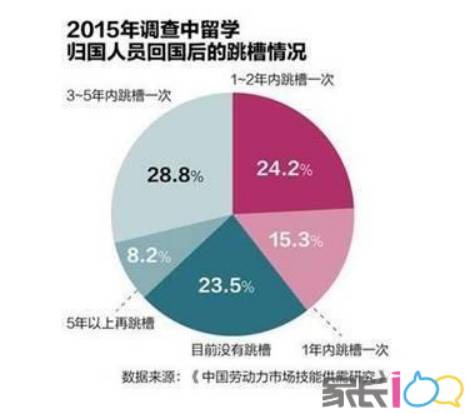

由于就业初期,海归的薪酬水平远低于期望值,这也导致他们工作满意度低,跳槽频繁。据调查显示,76.5%的留学归国人员表示回国后有跳槽的经历。在跳槽的频率方面,2年内跳槽的占主流,高达39.5%。

(点击图片,加入移民交流群)

而除了实际薪资,他们的预期薪资也一路下滑。前几年归国时他们的预期薪资普遍在1万左右,而天朝经济蹿升了几年,这些海归的预期薪资却变成了6000。

这事奇怪,但也不难找到原因。

(点击图片,加入移民交流群)

原因无非有两点,首要点是海归人数增多,稀缺性降低自然会带来价值下降。不过今天我们重点要说的是第二种原因,留学生质量下降。

首先发现这事的,是老外。

2012年意大利欧联通讯社就曾疾呼:

“中国家长越来越热衷于追赶留学热潮,可是如今多数留学生消极的学习态度非常让人失望,使留学效果大打折扣。”

而在同年10月份,英国《金融时报》也同样发文称:

“中国家长正在把越来越多、越来越小的孩子送到海外学习。这么多留学生总归有多少在认真学习,遍布寰球各地的中国留学生们总归学到了些什么?”

(点击图片,加入移民交流群)

中国留学生:夹缝中求生存

不可否认的是,现在的部分留学生,把在国外“肆意挥洒”的青春当作是通向美好人生的捷径。他们的留学生涯只有“留洋”没有“学习”。

(点击图片,加入移民交流群)

类似新闻数不胜数

然而最可笑的是,一部分留学生还觉得只要踏出国门就能成功镀金,把“努力”二字抛到脑后的他们还做着“弯道超车”的春秋大梦。

诚然这种留学生只是一部分,但国内HR们许多是“宁放弃而不犯错”的笃信者。

与这些老鼠屎为伍显然让真正努力的留学生猝不及防,他们所怀念的是那个把留学当作神圣事件看待的年代。

(点击图片,加入移民交流群)

19世纪70年代,中国首要批留学生幼童

中国人走出国门到海外留学史可追溯到清朝同治年间。在中国首要批留学生里,虽然不能叫胡同串子,但也都来自京津的普通人家。

这些十几岁的小孩由清政府出资,背负着民族复兴的重任,挥别父母跨洋求学。

当时这批留学幼童面临的较大难关也是语言,但与现在被父母供着上语言学校不同,这些小孩每周都会面临着“写不出英语作文就被体罚”的问题。

(点击图片,加入移民交流群)

而这也让他们在很短的时间内就具有了强大的适应能力,从而很快融入到了当地社会中。

在中国首要批的留学生中,有20人考入耶鲁大学,8人考入麻省理工学院,10人考入哥伦比亚大学,其余也有考入哈佛、康奈尔以及宾夕法尼亚大学。

而他们当中的大多数人回国之后都为祖国的发展做出了积极贡献,例如铁路工程师詹天佑和飞行家冯如。

(点击图片,加入移民交流群)

詹天佑

从此之后,一直到改革开放初期,“留学生”三个字都是金字招牌。因为当时还没有先富起来的那批人,所以大多数留学生都是靠自己过硬的成绩申请到奖学金之后再出去留学。

那时候要是有留学生回国参加面试,是有VIP贵宾室伺候着的……

(点击图片,加入移民交流群)

截止到2017年,留学生的回国比例已经达到了87%。而这其中的原因除了中国发展前景变大之外,还有一部分人存在着“在国外混了N年准备回国吹逼划水”的心态。

可惜的是,目前这一部分在国内的不学无术,出国之后更不学无术的人,已经失去了与国内大学生抗衡的实力。

因为随着国外留学生水平越来越参差不齐,国内的实习经验成了简历中的重头戏,而这恰好是留学生们的弱项。

其实这事合情合理。中华文化自古相信“天道酬勤”,如果自己不求上进,被父母扔到火星上留学都是浪费银子…..