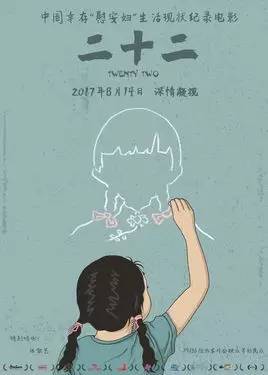

反映中国幸存慰安妇生活现状的纪录电影《二十二》上映10天,票房已达1.44亿,是国内首要部票房过亿的纪录片。

从没有一部纪录片如此赢得人心,这也是本年度继《战狼2》上BBC中文头条后的第二部国产电影。

(点击图片,加入移民交流群)

当然,BBC的报道方式很BBC,是轻易不会肯定咱们中国纪录片的成功的。它报道的是网上有些人拿《二十二》中的人物截图当表情包。

这确实不假。

据北京青年报昨日(8月22日)报道,近日有网友在QQ空间上发现,电影《二十二》的人物截图*被制作成了表情包。

这部记录22位慰安妇幸存者的严肃纪录片,却被截图并配文“我真的委屈啊”、“不知所措”等文字,成为表情包。

BBC在报道中提到,QQ空间已经在其官方微博发表致歉声明,称该系列表情包由第三方公司提供,QQ空间已将所有配图下线,并将全面自查,杜绝此类情况再次发生。

(点击图片,加入移民交流群)

简而言之,BBC是想讽刺中国当代网民对历史的匮乏与不尊重。的确,我们也在各大媒体上看到了各式各样的新闻,什么上海一男子看《二十二》笑场啦,“系慰安妇生的”变成骂人词语啦…

我们国民素质真的有待提高。

可BBC的这篇报道给我最深的,还是他取的这个标题

(点击图片,加入移民交流群)

什么?Sex slave?

首要眼看到的时候就蒙了,心想道:不,她们怎么会被翻译为“Sex slave”呢?她们明明是“Comfortwomen”,是慰安妇,不是什么“性奴隶”啊!

BBC又想黑中国!

而且维基百科、互动百科上的翻译也都是“comfort woman”

(点击图片,加入移民交流群)

在我看来,“慰安妇”是隐晦含蓄的,听到这个词就让人感觉到是一帮可怜的、被逼迫的妇女;而“性奴”则似乎表明言说对象是失去了“贞操”的非“良家妇女”,太赤裸裸了,会不会不尊重这些奶奶呢?

事实上,是我被洗脑了。因为,她们就是Sex slave(性奴隶)。

据悉,日本《广辞苑》对“慰安妇”一词的定义为“随军到战地部队,安慰过官兵的女人”。而更带军国主义/“爱国主义”印记的说法是“日本女子挺身队”:在狂热的军国主义/“爱国主义”洗脑宣传中,男人为国上战场杀敌奉献生命,女人到前线用身体为男人服务是理所当然的,是忠君爱国的光荣的奉献。

(点击图片,加入移民交流群)

但是,对于被殖民的韩国人、台湾人甚至大多数日本随军性奴,更不用说对于从中国大陆、东南亚、荷兰等国被以招工等名义诱骗和强征强掳的妇女而言,用“慰安妇”这样一个冠冕堂皇的有自觉自愿意味的词,不是太邪恶而公然施行再次凌辱吗?

1996年,联合国曾就日军“慰安妇”问题出台报告,将慰安妇制度认定为性奴隶制度。

(点击图片,加入移民交流群)

2012年7月,美国时任国务卿希拉里·克林顿指示美国所有文件和声明禁用按日语直译的“慰安妇”一词,将其改为“被强迫的性奴”,以此要求日本正视二战期间的性暴行。

(点击图片,加入移民交流群)

2012年12月6日,南京大学南京大屠杀史研究所所长张宪文在《南京大屠杀全史》出版发布会上郑重提出,“‘慰安妇’的称呼是从日本军人角度而言的,而受害国妇女大多为被诱骗或强迫而沦为日军发泄性欲的对象,因此,所谓日军“慰安妇”实为日军“性奴隶”,应将日军在侵华战争中强征的中国、朝鲜等国“慰安妇”改称为“性奴隶”。

明白了这些,你说,我们是应该跟着日本人叫“慰安妇”,还是叫“性奴隶”?

宁肯跟着日本军国主义者叫“慰安妇”,也不愿直陈“性奴隶”,表面上是对受害妇女的尊重,实质是腐朽的“贞操观”在作祟。从祥林嫂再嫁后“捐门槛”也摆脱不了耻辱,到如今被性侵的女子也多半忍泣吞声不敢报案,都是这种可耻的贞操观在害人。

(点击图片,加入移民交流群)

对于我们来说,实现民族和解与宽恕的前提,应该是日本政府和国民正视日本军队曾经对中华民族犯下的罪行,包括强掳性奴隶设立“慰安所”。

如果我们自己都不愿正视历史,怎么可能强有力地敦促日本政府承认历史真相?

事实上,我们的报刊至今仍习惯用日本人的“慰安妇”一词做文章标题。比如,8月17日《南方周末》头版大幅照片的标题是,《“慰安妇”幸存者黄有良离世》。

(点击图片,加入移民交流群)

吊诡的是,黄有良就是1995年以来,中国大陆“慰安妇”幸存者起诉日本政府的24位原告之一。如果自己连“性奴隶”都不好意思说出口,而采用日本军国主义者的命名“慰安妇”,那么败诉是不是多少在意料之中呢?

有报道说,一年多以前,上海“海乃家”慰安所遗址面临拆迁,附近的中学生接受采访时还说:“不是很光彩,还是不要特别了解比较好。”这种怀有民族虚荣的鸵鸟心理,与怀有民族仇恨心理一样是有害的。

正视这个问题,正视历史,也许也是《二十二》想要带给人们的启迪。

“为了让更多人关注这群消逝中的、被遗忘的群体。另外,希望观众们在看完片中记录的普通日常后,能够剔除掉对这个群体固有的偏见。”