(点击图片,加入移民交流群)

1

40年前的那一届高考,特异

------

今年正好是恢复高考40周年。

翻看那个时候的知青回忆录,你会有恍如隔世般的感触。

“那时候我还在伙房帮忙,忽然间听到广播里一个哭泣的声音,紧接着,电台里的哭泣如同巨大的潮水,将天地淹没——毛主席去世了……没过多久,城里传来消息——恢复高考了……”

1977年,刚刚粉碎了“四人帮”,中华大地,百废待兴。头等大事就是恢复中断了十年的高考。

(点击图片,加入移民交流群)

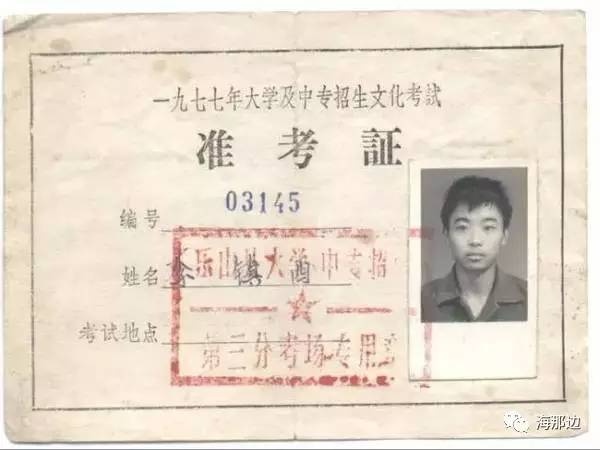

1977高考恢复之后,学生高考的准考证

十年来,学生们只能去农村大学、社会大学里去接受“贫下中农再教育。

十年来,学校的老师们被学生们围起来批斗,知识分子下放劳改,被人指着脊梁骨骂:“臭老九”。

十年来,除了样板戏和红宝书,人们以读书为耻,以野蛮粗暴为荣。

一夜之间,读书又可以改变命运了,有知识又成了一件光荣的事情了,那一届的高考,特异,是中国竞争最激烈的高考,570万考生参加,仅仅录取27.3万人。

(点击图片,加入移民交流群)

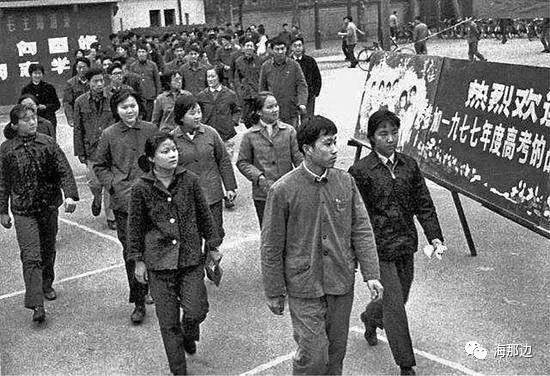

1977年12月11日,恢复高考后的首要批考生精神抖擞迈入考场

不管录取与否,几百万年轻人又重新有了一次公平竞争的机会。

(点击图片,加入移民交流群)

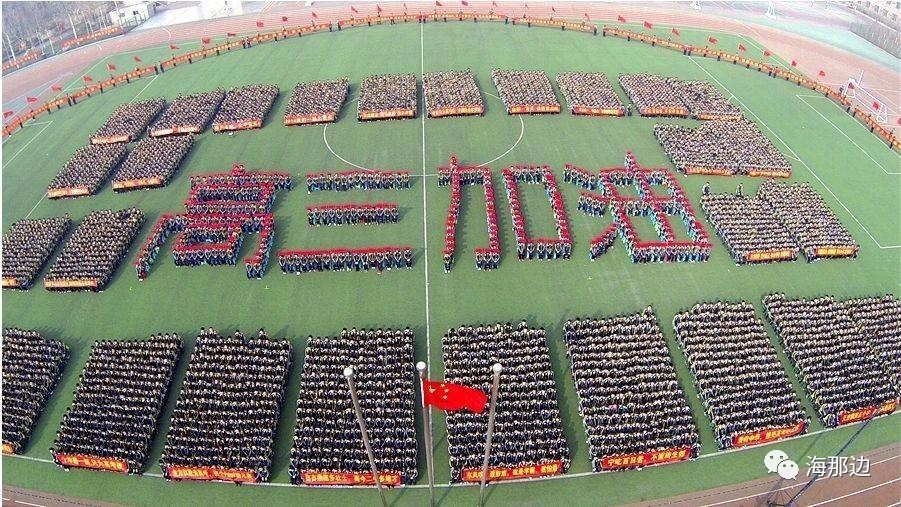

1977年恢复高考之后的新生开学典礼

(点击图片,加入移民交流群)

1977年恢复高考后首要批新生入学

四十年来,高考依然作为中国最公平的“游戏”之一,为无数平民子弟提供了一个改变命运的机会。

(点击图片,加入移民交流群)

恢复高考后首要批进入清华大学的学生在听课

2

十年寒窗不如一纸国籍,高考沦为有钱人的游乐场

------

直到今天,高考依然是中国最公平的“游戏”。

但它的公平也只是相对而言的,和这个社会其他制度相比,它是公平的,但如果要深究起来,高考制度在设计之初,就存在着一些不公。

比如户籍制度,北京的考生就是比河南、江苏等地的考生占便宜。

比如加分政策,成为了各种关系户的专属。

比如对待华侨留学生的政策,催生了一大批“高考移民”。

(点击图片,加入移民交流群)

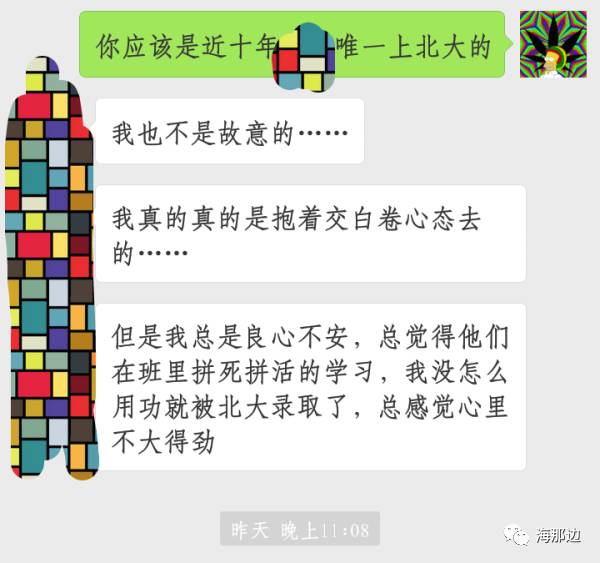

我有一个朋友,是我们那个小地方至今只此一个考上北大的。听到这个消息时我很震惊了,她,从小到大成绩跟我差不多,看平常的模拟考试能考上个二本就不错了,居然现在能上北大。

后来一问才知道,都是凭借着她是墨西哥籍,参加了北大的留学生考试,尽管她的分数是录取人里面倒数首要,但不管怎样,北大这趟车是搭上去了。

关键是她还跟我说,虽然录取了,但专业不是很喜欢,又跑去上海参加复旦的考试了。尼玛!

(点击图片,加入移民交流群)

这是我首要次亲身体会到“国籍”对于高考的神奇作用。

之前,在各大媒体的报道中,我见过一个孩子因为没有北京户口,没法在北京高考,无奈之下移民去了美国,结果回来后直接可以考试还能加分。

(点击图片,加入移民交流群)

《中国周刊》报道过的移民高考加分案例

还听过更多关于“外籍考生免考上清华”的报道。

从2017年开始,清华大学的国际学生本科招生将采用申请审核制,取消笔试。即外国人想进清华读本科,无需参加考试,提交申请材料等审核通过即可。

已经移民国外的原中国籍学生也可以参加清华国际学生本科招生,同样采用申请审核制,无需考试。但必须持有有效的外国护照或国籍证明4年以上,且最近4年在国外实际居住2年以上。

据清华大学招生办主任刘震说,这么做,是为了与国际大学的入学申请接轨。

“十年寒窗不如一纸国籍”,高考,拼的不仅是孩子,还有家长。

好的学区房拼的是家长、办一个北京户口拼的是家长、花钱办护照拼的是家长,妈妈圈里流行着一句话——“赢在射精前”。

(点击图片,加入移民交流群)

连盛名的高考工厂毛坦厂中学,想要复读都要先交四万八,这个中国最公平的游戏,在这些方面也沦为了“有钱人的游乐场”。

3

底层放弃教育,中产过度焦虑,上层不玩高考

------

其实上面说的“有钱人的游乐场”也不准确,只能说是一些还算的上是中产的家庭,真正的有钱人,早已不玩中国的高考。

据调查显示,5%的中国富豪家庭从小就让孩子接受着不同于绝大多数同龄人的国际教育。深圳某些真正高级的国际小学,外教的要求都是国外正规大学硕士毕业的,一学期的学费20万以上,等到孩子稍微大一点,直接送到国外去读中学,什么高考加分,什么拿个外国护照再回来考清华,人家不稀罕。

除了有钱人家,真正牛逼的人才也是不去挤高考这个独木桥的。在北京人大附中流传着一句话:“读书不努力,长大上隔壁”。隔壁就是人民大学——中国排名前五的大学。

(点击图片,加入移民交流群)

北京很好的几个中学里,几乎一半人是不用参加高考的,这些学生去哪?当然是国外更好的大学。

真正在高考这个游戏里面争抢的,是底层和中产。

这些年有两个趋势,一个是中产的移民留学热,一个是底层的读书无用论再度沉渣泛起。

首要个趋势大家看看中国的移民人群调查数据就清楚了,这里不多做解释。

(点击图片,加入移民交流群)

反映中产留学热的《小别离》

第二个趋势很好的解释,表面上看是各种名校毕业后依然改变不了命运,买不起北京学区房的故事,从读书后的结果作为导向,来推论“读书无用”。

实际上,真正导致“读书无用论”在底层再度泛滥的原因,是那些孩子从出生就输在了起跑线上,优秀的教育是一种昂贵的稀缺资源,比如说学英语,一线城市的补习班,动不动就几百块一小时,一个学期的课程没有几万块下不来,有多少中国家长在默默承受这些负担?又有多少家长有能力去承受这些负担?

(点击图片,加入移民交流群)

我的曾经的教育部新闻发言人王旭明先生说过:

“人们对学费问题应当转变观念。在计划经济时代,孩子从小学上到大学花的钱很少,因为国家都给包了,但是在市场经济时代,形势已经发生变化。非义务教育阶段的教育已经成了家庭的一种消费,既然是消费,就要根据自己的经济、智力实力来选择。北大、清华这些优质教育资源是有限的,自然比较贵,不是所有人都消费得起的。”

听到没有,教育市场化,穷人请离场。

“读书无用论”兴起的真正原因,不是因为几个名校毕业生找不到工作娶不到老婆,而是因为“寒门再难出贵子”。既然无用,何不早谋出路?

“底层放弃教育,中产过度焦虑,上层不玩高考”,这是在高考恢复四十周年的时候,值得我们深思的现状。