来源: 北京新闻

在北京,20年前的春节才是过年

现在充其量算是放假!

过去的春节要提前很长时间准备

一家老小其乐融融、欢聚一堂

现在的春节无非是大家一起放个假

有的甚至还没有假期

(比如可怜的小编)

也许我们都不似儿时那样期盼过年了

也许是因为我们长大了越来越忙

也许是因为现在的生活每天都像过年

年味儿貌似离我们越来越远了!

那么过去的年是什么样子的呢?

50年代:翻身年

50年代春节有三天假

家家供上毛主席像

大年初一首要件事是给毛主席拜年

那时的人们胃里都很“素”

如果能吃到一点带肉的菜都很豪华

而在他们吃完年夜饭后

较大的娱乐节目就是扭秧歌

小孩子最喜欢的地方就是逛庙会

有吃有玩有看的,好不热闹

(点击图片,加入移民交流群)

60年代:集体年

60年代的人每到过年

都会买布给家人做新衣裳

年夜饭虽然是在公共食堂吃的

但是氛围十分热闹

对于小孩子来说

最感兴趣的是大串糖葫芦

不知道你小时候有没有吃过这么长的糖葫芦?

(点击图片,加入移民交流群)

70年代:革命年

70年代的人们物质还不够丰富

买年货甚至要批条子

而且十分强调要过革命化的春节

所以年代的夜饭多是素菜和一盘白菜包的饺子

人们的文化生活比较单调

被八个样板戏包围了

舞台上只有八个样板戏

电影放的是样板戏,各大剧团演的是样板戏

就连年画印的也是样板戏的剧照

当时的人们普遍油水不沾

不过,小孩子最想要的新年礼物还是吃肉!

(点击图片,加入移民交流群)

80年代:改革年

1983年“春晚”诞生

整个80年代是“春晚”伴我们成长

三十晚上一家人早早吃完年饭坐在电视前

印象最深的还是小品节目

小时候过年

大人总会炸个虾片给孩子吃!

又省钱又好吃!

小朋友最喜欢家人带自己逛庙会

较爱吃的是棉花糖

每次看见总会缠着妈妈买一个

(点击图片,加入移民交流群)

90年代:开放年

当到了90年代,人们的生活水平提高了

鸡鸭鱼肉、蔬菜,甚至海鲜都会出现在餐桌上

随着固定电话的普及

电话拜年成了一种时尚

特别是父母打给外地的爷爷、奶奶

会让自己给他们拜年

那时候,看春晚是过年的重头戏

(点击图片,加入移民交流群)

00年代:个性年

00后的生活都不用说,生活富裕了

年夜饭设在餐馆酒楼成了一种时尚

人们已经不再满足于以往的看电影

逛庙会,逛商场、看春晚

现在不少人带家人口到国外旅游过年

过年送礼不再是传统的烟酒

而是什么健康送什么,什么高级送什么

(点击图片,加入移民交流群)

现在:回忆年

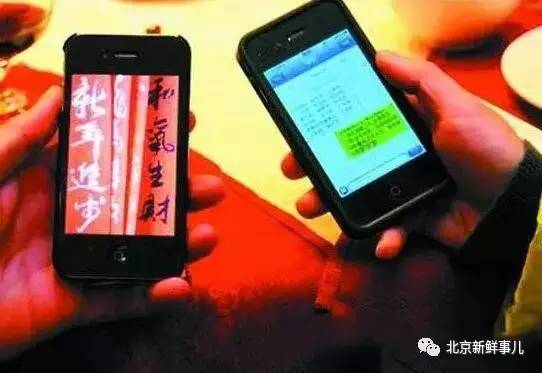

现在的人过年陪家人说话的少了

低头玩手机的多,一家人一起看电视的少

微信聊天和抢红包的人多了

同学聚会参加的少了,借口有事的多了

打电话拜年的少了,发微信拜年的多了

(点击图片,加入移民交流群)

现如今年味越来越淡了

不少人觉得过年没啥意思了

好像少了小时候的那种仪式感和期待感

你还记得小时候的年吗?

小时候的儿歌是这样唱的:

小孩小孩你别馋,过了腊八就是年;腊八粥,吃几天,马上就是二十三;二十三,送灶爷;二十四,扫房子;二十五,做团子;二十六,去买肉;二十七,宰公鸡;二十八,把面发;二十九,蒸馒头;三十晚上熬一宿;

初一、初二满街走...

(点击图片,加入移民交流群)

印象里,过年就是要去外婆家,在木质大浴盆里“踩”年糕。还要捻起来一块贴在哥哥的塌鼻子上,保佑哥哥高鼻梁。现如今,年味越来越淡,留给我们的只剩满满的回忆…

还记得,那时候和奶奶去赶集

小时候年前赶大集是人山人海的,妈妈们挑蜡烛红纸,我们就在一旁当参谋挑挂历。那时挂历上几乎都是漂亮阿姨,有空姐港姐文艺兵啥的,当然还有些性感朦胧的,脸上还有些红扑扑的喜气劲。挑好多个阿姨,带回家每个房间各贴一张。

(点击图片,加入移民交流群)

当然还不忘带几把塑料花,这两样就是家中最重要的装饰品了,合照都要挨着它。

还记得,那时候的咸菜是自家做的

说到下饭搭粥的小菜,那必定是咸菜炒毛豆。很多朋友特别喜欢在炒咸菜时,加上一点儿糖,这样味道就更加鲜美。而这咸菜便是要用雪里蕻(hong)来腌制的。

(点击图片,加入移民交流群)

腌菜时,将准备好的雪里蕻铺满大缸。一层雪里蕻放整齐后,均匀地撒上粗盐,再放上一层雪里蕻。一层层雪里蕻仔细放好后,再搬来一块石头重重地压在菜上。讲究一点的人家还会穿了草鞋,在大缸里将腌菜踩实一遍。

小时候较爱吃的就是家中的咸肉

若是乡下养了猪,那就再开心不过。除留够过年用的鲜肉外,其余用炒热的花椒盐将肉全部揉搓一遍,反复擦匀后放入缸中,用重物压住,盖住缸口。

(点击图片,加入移民交流群)

3-4天后帮肉翻身,5-6天后将肉取出,挂在阴凉通风处。晾干后把它用食用塑料袋扎好放入冰箱冷冻室就ok了。

(点击图片,加入移民交流群)

过年时候就将咸肉拿出,要么切块蒸土豆,要么切片炒大蒜,要么切丁做咸饭...想到那咸香味就直流口水呢~

还记得,那时喝爷爷自己酿的米酒

很多朋友过年走亲访友,招待吃饭必备之一就是自家酿的米酒。酒下肚,兴致就高,更何况是后劲十足的米酒呢?!

(点击图片,加入移民交流群)

预备好酒曲,煮一锅香喷喷的糯米饭。经过晾、拌、压等多道工序后,一股脑滴倒进酒坛,闷实盖紧,就坐等发酵了。十多天一过,揭开盖子,酒香扑鼻。这时候的米酒并没有想象中的那么热辣,反而清冽可口,透着股甜劲。

(点击图片,加入移民交流群)

那时候,腊月二十五开始蒸团子

那时觉得最美的“年糕”莫过于枣山~

(点击图片,加入移民交流群)

将面团搓成指头粗细的长条,对折,再反折,随后用筷子从中间一夹,不得不佩服那些心灵手巧的朋友们,一个花朵就这么成了。面儿做花瓣,大红枣做花蕊,浓浓的年味就这么出来咯。

(点击图片,加入移民交流群)

那时候,腊月二十七八鞭炮连天

那时候的鞭炮,拆开来放,年底守着卖鞭炮的小摊儿,什么甩炮、大地红、白皮、还有一种叫二踢脚,威力很大。

(点击图片,加入移民交流群)

有些胆子大的,把鞭炮拆开把里面的火药取出来,制作成较大的鞭炮,叫雷子!然后直接点燃,就像放电影里的手榴弹一样响,别提多炫酷!现在想起来,真是后怕。

那时候,大年三十最重要的事莫过祭祖

在吃年夜饭前,全家出动:放关门炮仗、烧六碗头菜、点香烛、八仙桌三面放六副酒盅、筷,三条长凳;接着烧化纸钱、元宝,男丁磕头,口中念念有词,请先人回家团聚。

(点击图片,加入移民交流群)

片刻过后,撤酒、动凳,表示先人已离开,又回到天上去了。到此时拉开桌子,重布台面,布置碗筷,准备开饭。

那时候,大年三十痴痴地盼着春晚

那时候,春节联欢晚会还不像现在这样,地位可崇高了。吃完年夜饭,一家好多口早早就拿好瓜子水果,守在电视机前,等着赵忠祥叔叔宣布春节联欢晚会开始。

(点击图片,加入移民交流群)

陈佩斯比较受欢迎了,他一出场全家人就笑翻了,都不用说话。

(点击图片,加入移民交流群)

12点倒数5、4、3、2、1…然后此起彼伏的鞭炮声就把电视声给淹没了。

记忆中的年味儿是家的味道

还记得,年三十那一顿,是一年中最丰盛的。

那一整天,妈妈都是围着厨房在转,拔鸡毛、杀鱼,家里的各种锅统统用上,小灶里炖着红烧肉。中锅里焖着猪蹄,大锅里煮着整鸡,整个房间都飘着肉味。几乎所有肉类都齐聚了,不带一点作弊的,全部实打实。

如今会选择舒适的饭店,但菜单上却点不到家的味道。

(点击图片,加入移民交流群)

记忆中的年味儿是忙碌

记忆里的年味是贴对联、贴门神、剪窗花。每逢春节,家家户户都要贴福字,一碗米汤、一把刷把、搭着楼梯屋门上、墙壁上、门楣上、玻璃上,大大小小的对联,祈佑全家福气祥瑞。而如今福字依旧,却少了全家忙碌的身影。

(点击图片,加入移民交流群)

记忆中的年味儿是热闹

小时候,最期盼舅舅和舅妈带我买灯笼。整个市集,红红火火、热热闹闹。穿梭在集市的大街小巷、放烟花、玩鞭炮,而如今不是看电视就是玩电脑,不想出去窝在家里。

(点击图片,加入移民交流群)

记忆中的年味儿是新衣

记忆中,和爸妈一起逛百货商场是最幸福的事,新衣服从头到脚,年三十搂着新衣睡一晚,初一穿着新衣直蹦跶还到处炫耀。拿着糖葫芦、穿得像粽子、但依然得意洋洋的,而如今就算新衣服穿在身上,却完全没有感觉。

(点击图片,加入移民交流群)

记忆中的年味儿是团圆

记忆中,过年总是很久很久,一家人在一起走亲访友,大鱼大肉,打牌娱乐,从初一到十五,过了元宵才算出节。而如今团聚3、4天之后,又开始投入工作四处奔波。

(点击图片,加入移民交流群)

其实,小编相信虽然年味儿越来越淡

我们对家人、对亲情的眷恋却一直没变

春节期间

希望我们可以放下手机

放下工作、放下压力

陪家人在一起说说话、谈谈心

总结下这过去的一年

一起迎接新的开始!