一部《小别离》让每个人都看到了自己

要说最近狂揽从70后到00后观众的电视剧,非《小别离》莫属,每个人都能从中发现自己的影子——70、80后来寻找共鸣,90后来回忆青春,00后默默的从书包里掏出卷子叹了口气。

(点击图片,加入移民交流群)

反观之前的国产青春片,打架逃课早恋,常见;聚会旅游酩酊大醉,也并不稀奇,除了学习其他的都有迹可循,让人不禁感叹青春被狗吃了。

《小别离》的出现就像一股清流,没有套路,真实的将我们的经历展现出来,家长的期待,同学间的攀比,升学的压力,现实的碾压。让每一个家长都在这里看到了自己,看到了那些焦虑、艰难的时刻。也让每一个曾经体验过中国式教育的同学感慨了一番自己的学生生涯。

(点击图片,加入移民交流群)

(与父母的争执)

(点击图片,加入移民交流群)

(和家长斗智斗勇的小窃喜)

我们的青春不正是这样,0.5分都能被大做文章;上各种补习班请不同的家教;每次考卷出来都要被当众念成绩;熬夜写作业累到睡着;坐个公交都要背英语……生活简单,目的性很强,醒着睡着都不会忘了终点目标——把成绩搞上去!

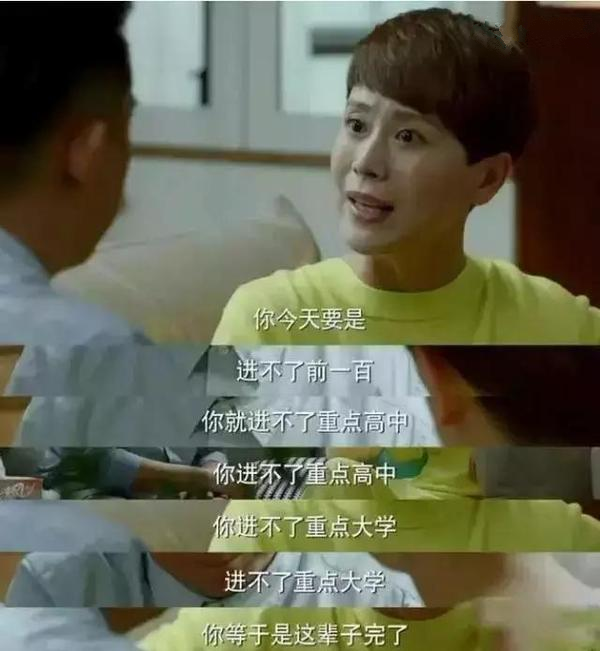

成绩和排名似乎成了衡量一切的标准。

(点击图片,加入移民交流群)

这段话是不是似曾相识?仿佛余音还在耳畔

出国留学似乎成了一把全适用钥匙

在很多家长的心中,成绩差等同于即将失败的人生。于是每个家庭都竭尽所能的为孩子创造优质的教育条件:幼儿园很好是私立的,小学很好是国际联合的,中学很好是省重点,大学很好是清华北大。一切偏离轨道的经历都代表着缺憾。

不过近几年一股留学浪潮的兴起给焦虑的家长们提供了新的选择。

每对父母虽然理由不同但其本质都是为了给孩子创造一个明媚的未来。

学渣的家长这么想:“国外压力小,课业负担轻,就算学不好,回国也算海归”

(点击图片,加入移民交流群)

学酥的家长这么想:“考上重点没有十足的把握,更不能让孩子输在起跑线”

(点击图片,加入移民交流群)

学霸的家长这么想:“孩子都这么优秀了,更要让他出国深造,出国一定能有更好的未来”

(点击图片,加入移民交流群)

大龄家长这么想:“孩子不小了,一定要赶上出国的末班车”

年轻家长这么想:“越小出国越容易融入外国文化,口语才能更加地道”

仿佛“出国”是一张通用卡,适合所有情况

低龄留学是否合适要从这几个方面去考虑

事实如此吗?我觉得处于兴奋期的家长很容易忽略一些问题(敲黑板ing)

(点击图片,加入移民交流群)

低龄出国真有那么好?

其实年龄小的孩子在心智和独立能力上都不是特别成熟,出国后孤独感和无助感是最难以克服的。而且这时候孩子正处在青春期,生理和心理上也正处于高速发育的阶段,需要家长的疏通和引导,如果父母此时缺席,很难说明白对孩子的成长有什么害处

是否盲目的跟了风?

国外每所学校都各具特色,培养人才的方向也是不一样的。家长给孩子申报留学学校一定要做好考量,事先了解想要申请学校的信息,结合孩子兴趣特长选择学校。不要一味地追求所谓的名校,选择一所不适合孩子的学校,随随便便送出去。

有没有询问孩子的意见?

记得剧中引用了一段纪伯伦的诗:

“你们的儿女其实不是你们的儿女,他们是对生命自由的渴望而诞生的孩子。他借助你们来到这个寰球,但却非因你而来。因为他们的灵魂属于明天,属于你做梦也无法到达的明天。”

是啊,听听孩子的意愿,条件允许的话,家长可以让孩子先出去看看,参加一些国外的夏令营、冬令营或者游学活动,让孩子提前感受国外的教育方式、生活方式,了解国外老师的授课方式,了解他们是否喜欢或愿意到国外去学习。

(点击图片,加入移民交流群)

举一个家庭里有孩子出国留学的例子:

吴先生是某外企的高管,女儿在英国读高中,在他看来,国外留学一方面可以“镀金”,一方面也是真正欣赏国外的教育资源。

而吴先生的女儿,却有着不同的想法:“原先觉得出国很新奇,同学也都很羡慕高中就可以出国,但新鲜感一过,各种问题就来了。西餐看起来精致浪漫,但自己还是非常想吃火锅;虽然大学里也有华人,但每每看到朋友圈中同学的动态,就觉得生活好像缺少了点什么。只有出国的孩子才能够明白什么是真正的别离,那种身在异国他乡,父母朋友都不在身旁的孤独感没有人可以体会得到。”

(点击图片,加入移民交流群)

“希望给孩子很好的教育”这个理没错,可是如果在一起对孩子更好呢?