2014年11月,刚刚入职不到一年半的华裔警官梁彼得在纽约一所危险的公寓内执勤时,因为受到噪声惊吓,一时慌乱,失手扣动了扳机。当时,梁彼得所在的8层楼梯间灯已经损坏,四周漆黑一片,然而,这枚子弹经墙壁反弹后却打中了当时恰巧出现在7层楼梯口的非裔平民格利(Akai Gurley),并致其在被送至医院后经抢救无效死亡。

前不久,纽约高等法院陪审团陪审团还是以在无生命威胁之下“刻意扣动扳机”和事发后未及时对格利进行施救等法庭供述为依据,最终裁定梁彼得二级误杀罪(manslaughter)和渎职(official misconduct)罪,较高面临15年监禁。

这样的结果一出,迅速在美国华人社区引发了巨大的关注。由于近年来,美国屡屡发生白人警官在执勤过程中滥用职权伤害甚至射杀非裔人士的争议性案件,如2014年“锁喉致死”案、弗格森事件等,然而当中却有不少白人警官在事发之后免予法律的罪责,不少华人将此次法院重判梁彼得看作带有缓和非裔平民对警方积怨的政治目的,并认为这样的判决体现了美国司法对少数族裔严重的种族歧视与不公正对待。

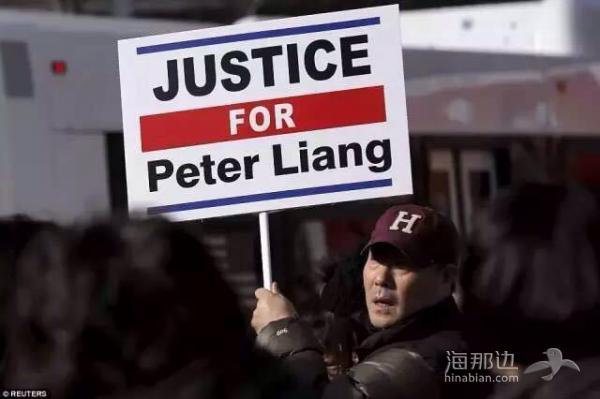

随着不满与愤怒的持续升温,2月20日,在纽约、旧金山、洛杉矶、、西雅图、费城等美国各地,大批华人涌上街头,发起了抗议司法不公、声援梁彼得的大游行。在他们的示威板上,写着“这是悲剧,而非犯罪”(Tragedy Not Crime)、“一场悲剧,两个受害者”(One Tragedy,Two Victims)、“正义何在”(No Selective Justice)、“司法公正,不做替罪羊”(Equal Justice,No Scapegoating)等类似标语,用以表达对法院判决的不满。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

然而,同样是对于引发全球关注的华人大游行,不同媒体的报道的角度与方式却不尽相同。尤其是中美媒体对此事的报道,更是呈现出了非常明显的差异。

国内媒体

先说国内方面。

2月23日,《人民日报》用近半个版面的空间连发两稿——《华裔警官被定罪折射美国司法不公》、《美国种族问题痼何以和难消》,分别指出了由华人游行声援梁彼一事所牵扯出的美国的两大问题:司法不公与种族矛盾。

在前一篇文章中,记者先是采用《纽约时报》的统计数据,指出“纽约警察在法过程中造成死亡并不鲜见,而近年来最受关注的12个案例中,绝大多数涉案警察没有受到刑事判决,甚至没有受到起诉,如果梁彼得最终被判有罪,将是这类案例中只此一个被判刑的警官”,之后大量引用美国联邦参议员孟昭文、纽约市华裔议员陈倩雯、专栏作家科威·比亚克鲁等人对此事的评论,指出梁彼得一案是美国的司法体系出现了“系统性种族歧视”的表现。

相比这一篇报道,同一版上刊登的另一篇文章更具评论性质。文章从华人游行一事引入,对美国的种族矛盾问题进行了强烈的抨击,并直指:“尽管美国政府总是乐于在国际舞台上戴副‘人权捍卫者’的面具,但其自身在种族问题上的无所作为,却在这个面具上写满‘虚伪’二字。”此外,文章还特别指出,梁彼得误杀格利一案同当时的楼梯间内没有照明直接相关,并呼吁对这样的细节提起重视。

从整体来看,两篇文章都将深入探讨美国的制度和社会层面的问题作为重心,而仅仅把华人2.20大游行一事作为引子,并未过多引用现场游行者的陈述,也没有对此次游行的具体情况、背后逻辑作出太多具体的描述和评论。

同样是在23日,新华社也发表综述,称梁彼得一案正在发酵,并同《人民日报》一样引用了美国联邦参议员孟昭文的观点,称:“整个事件凸显了美国司法体系的失败”。文章中还提到,很多华裔社区人士认为梁彼得一案与2004年1月发生的蒂莫西·斯坦斯伯里二世被杀案很相似。而在当时的案件发生后,陪审团认为警察的手枪属于意外走火而免予对其进行起诉。

与此同时,新华网的文章对与本次游行相关的背景进行了一些更加具体的描述。在指出华裔团体积极为梁彼得筹款,希望帮助其聘请更好的律师助其上诉的同时,也提到,由于事件中无辜的遇害者为非裔平民,一些非裔人士也多次举行抗议示威,支持法院坚持对梁彼得的判罚。

国外媒体

不管是在语气还是角度上,美国媒体对此次华人大游行的报道都同中国媒体有很大不同。

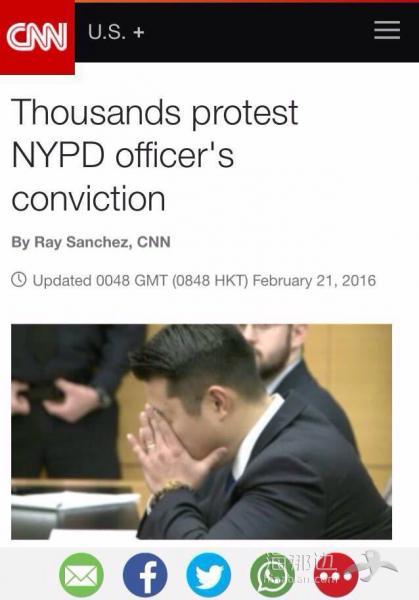

与国内媒体普遍提到的“五万”、“十万”等描述对比鲜明的是,CNN在报道参与2.20全美华人大游行的人数时,只用了“几千”(thousands of)来形容。

在提供案件相关背景时,CNN引用了负责案件的美国检察官汤普森的话,称:“陪审团的裁决并不是针对所有的纽约警员,而是针对(梁彼得)这样一个忽视自己所接受的正规训练、行事鲁莽的人”。此外,CNN还提到,陪审团之所以判定梁彼得有罪,主要是因为他未顾及到自己扣动扳机的行为所产生的后果,而且他未能够在发现格利遇害之后及时施救这样的细节。

在对整个案件进行了几乎是“一边倒”的介绍后,CNN话锋一转,称:“然而梁彼得的支持者们——其中很多都是跟他一样的华裔——认为这名警官遭到了特殊对待”。随后,CNN还刊登了一些游行参与者在Twitter上发布的消息和现场图片,以及对于两位参与者的采访。

然而,不知是语言上的障碍还是受访者选择的问题,CNN采访的这两位参与者在面对记者时,回答都略显空泛而苍白。其中一个说:“梁彼得事件让华人社区凝聚到了一起。我们想要发声,用同一个声音团结起来。生命是宝贵的,正义属于每个人,没有人该做替罪羊。”CNN仅仅采用了另外一位受访者的一句话:“他(梁彼得)也是受害者,他是出于某些政治原因而遭到了不平等的对待。”

这样的回答显然无法完整表述华人社区对于这样一种抗议活动的背后逻辑和目的,然而可惜的是,在整篇文章中,除了引用了一句游行主办者在Jack Ouyang的官方声明,这两句话是CNN从参与抗议的华人那里直接引述过来的全部观点。

另一家知名的美国媒体《郝芬顿邮报》以评论性文章盛名。在游行发生后,这家媒体刊登了一篇名为《我是一名华裔,我认为上周末声源梁彼得的游行有点问题,但也是一次机遇》(I'm Chinese Americanand I Think This Weekend's Peter Liang Protests Were a Problem, and anOpportunity),由一名曾就读于美国布朗大学和纽约大学的华裔女记者写就。

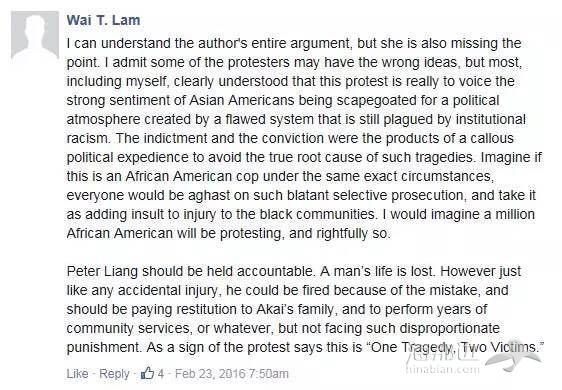

作者称自己为自己的华裔身份而骄傲,但是认为本次游行存在逻辑上的错误,因为她认为,当华人在声援梁彼得的同时,会在无形中助长警权的扩张,而警权扩张的结果便是少数族裔平民在今后更容易受到来自警方的无端伤害——而这样的少数族裔,不仅包括黑人,也包括华人。

这样的论调听上去似乎颇有道理,然而在评论中,不少华人站出来对其观点进行反驳,认为其观点完全歪曲了华人本次游行的真正目的——游行示威的目的是在于抗议梁彼得受到了与此前白人警官所不同的判罚程度,抗议华人因为种族问题而受到司法上的不平等对待,而不是为其误杀行为开脱,更不是要求无视对黑人格利及其家人的伤害而要求免除对梁的判决。与其说游行的华人是在声援梁彼得一人,倒不如说是他们是在为他们在美国的地位跟未来而发声、而抗议。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

从以上分析可以看出,在描述华人游行声援梁彼得一事上,中美双方媒体不管是从信源的选取、信息的排列和整合方式还是表述上,都有着太多不同,但相同的一点是,都未能够真正从参与游行的华人主体的角度去审视这场游行,因而也就在报道上出现了一些盲区。

从媒体传播的角度来看,事件主角的华人群体本身,虽说依靠微信等社交工具在内部活动的组织层面上达到了很高的效率,实现了一呼百应,但由于地理、文化、语言表达和媒体编辑层面上的阻碍,并未能够在事件不断发酵的时刻获得他们本应得到的足够的关注和理解,也因此而令他们抗争的合理性在西方寰球里“软了脚跟”。

如果说从“哑裔”到“发声”,华人已经迈出重要的一步,那么,面对媒体,如何让自己发出的“声”真正被理解、被传播、被重视,可能是接下来更为重要的一步。