(点击图片,加入移民交流群)

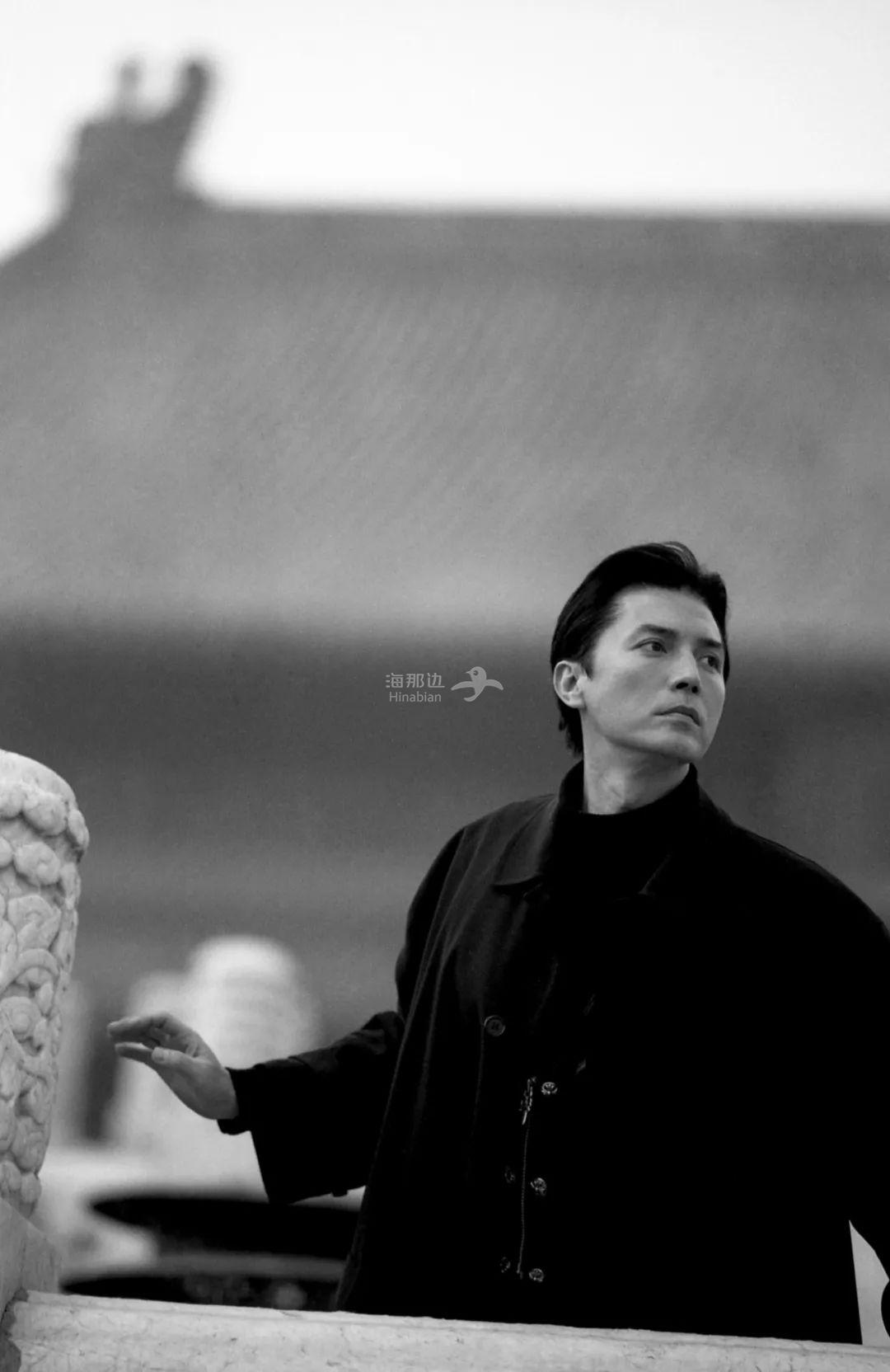

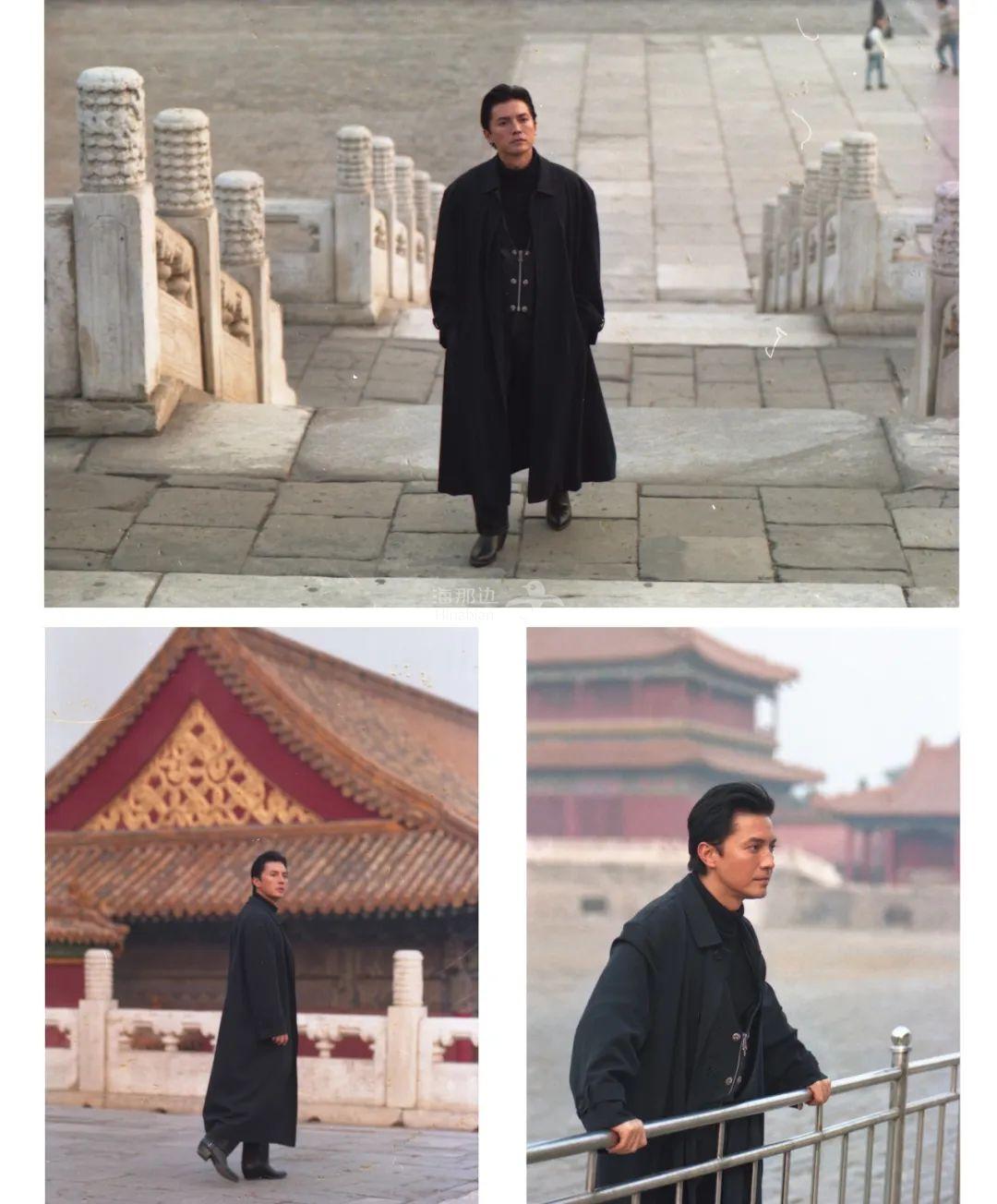

拍下珍贵的历史性瞬间,是一个摄影师最幸福的事。

本文经授权转载自公众号:一条

微信号:yitiaotva

本文已获授权,转载请联系原作者

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

▲ 1988 北京开往莫斯科的国际列车

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)