(点击图片,加入移民交流群)

1、

华人成英国收入最群体

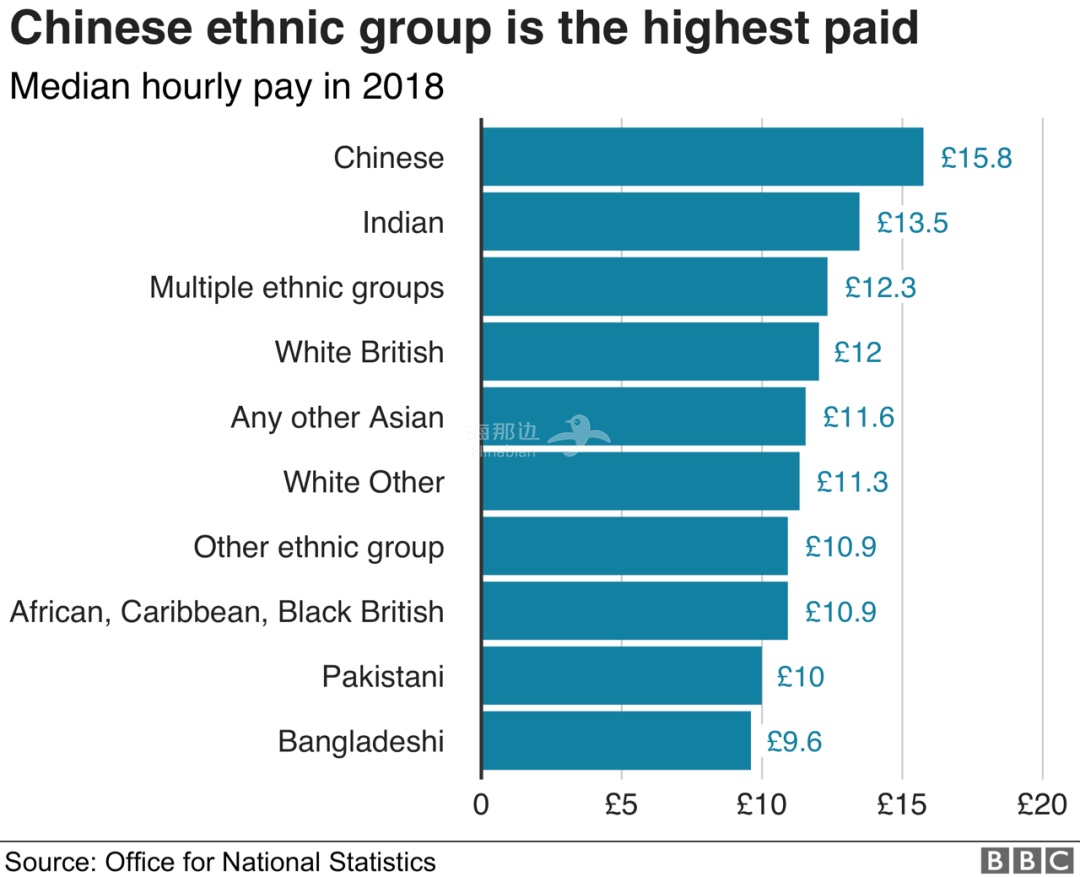

作为英国最“老资格”的移民群体,华人在300多年移民英国的历程中,终于在经济上超越了所有族群,成为了英国收入较高的群体。

根据英国国家统计局2019年发布的收入报告显示,过去一年,华裔员工的平均收入比英国白人员工高出30.9%之多,平均时薪达到了15.8英镑(约138.6人民币),

紧随其后的是印度裔移民,平均时薪为13.5英镑;然后混合族裔,平均时薪为12.3英镑,接着才是英国白人族裔,平均时薪为12英镑。时薪较低的族裔是孟加拉国移民,平均时薪只有9.6英镑。

(点击图片,加入移民交流群)

华人移民为什么这么会赚钱呢?

这大概有几方面的原因。

首要,是一个大家需要注意的常识,就是不管任何的数据报告,都有它的局限性和片面性。在精准的数据背后,还有许多无法被“数据化”的现实因素。这份报告无法统计到的一点就是:移民群体的特殊性。

在被统计收入的华人群体中,有许多并不是出生于英国,而是在成年之后才移民的。而我们都知道的是,中国人想要移民英国,尤其是最近这些年,对他们的学历、工作经验、家庭资产都有一定的要求。这些人在中国本身就是中产阶级甚至富豪阶级,就算是和英国普通的市民相比,他们的赚钱能力也更强,所以来到英国之后,收入自然也高出平均。

英国bbc也针对这份报告说出了这个没有被统计的事实:如果考虑到教育等因素,如果是出生在英国,不论是印度裔还是华裔,与英国出生的白人雇员平均收入没有统计意义上的那么大的差别。

(点击图片,加入移民交流群)

英国唐人街

第二,华人的天性使然。

有一部香港喜剧中一个角色曾经调侃说:“我身上有着中国人传统的特质——贫穷”。

(点击图片,加入移民交流群)

不管是汉唐盛世还是大清民国,贫穷始终都是压在中国普通民众山上的大山。盛唐时期就有“有孙母未去,出入无完裙”的惨状,就在几十年前中国西北一些地区的贫民全家只有一条裤子。中国人穷到没有裤子穿已经上千年了,对贫穷的切齿痛恨和恐惧,让中国人不论走到哪里,都有着极强的赚钱动力。

所以中国人是寰球上最勤劳的,只要给机会和土壤,中国人就要拼命赚钱、存钱,摆脱贫困这座千年大山。马来西亚首富郭鹤年就说:“华人是这个寰球上最强的经济蚂蚁”。像蚂蚁一样勤劳、忍耐、打破极限地寻找储存财富,就是华人的天性。

这种天性让华人在许多地方都成为经济上的“佼佼者”,最盛名的例子就是英国华人首富叶焕荣,22岁带着10英镑踏上英国土地,从洗碗工做起,到如今已经数十亿英镑身家,说来也是悲壮和伟大。

(点击图片,加入移民交流群)

叶焕荣

2、

“沉默的螺旋”:

有人开始瞎操心了

但就是这样“伟大悲壮”的财富积累之路,让国内一些网友操碎了心,各种“担心”随之而来。

操心最多的一点就是:华人这么有钱,会不会成为被排挤的对象?

还有人顺着这个思路想出了一套论调:英国人搞这个收入报告,是故意挑动情绪,为排华的舆论造势。

有人就留言说:“英国人这招高啊!”。

(点击图片,加入移民交流群)

在新闻传播学上有一个“沉默的螺旋”理论:如果人们觉得自己的观点是公众中的少数派,他们将不愿意传播自己的看法,于是少数派的声音越来越小,多数派的声音越来越大,形成一种螺旋式上升的模式。人们还通常会以为大众传播媒介上呈现的意见就代表了多数人的想法,从而跟从这种想法,使得这个螺旋越来越大。

我清楚大部分的普通网友喜欢听什么话,但我今天要作为少数派,愿意站出来说一些网友们可能不喜欢听的话,或许我的话没有办法将螺旋倒转,不过多一种声音,也可以让大家多一个思考的角度,不会人云亦云。

3、

被排斥不是因为你穷,

更不是因为你有钱

历史上,华人在英国也曾经遇到过排挤和歧视,最严重的时期是在20世纪初,英国社会流传着关于华人的种种负面评价。比如华人会用鸦片来控制英国女人,强迫她们屈从自己。盛名的英国小说家狄更斯,就曾经在小说中把伦敦中国城的鸦片馆形容为“鸦片巢穴”。

说来好笑,鸦片明明是英国人自己为了打破与中国的贸易逆差,故意输送到中国的毒品,后来却反过来说中国人擅长用鸦片来祸害英国人。

这种种族歧视的偏见,在二战时期得到了很大改观。因为中国和英国是同盟国,中国人在战场上的英勇作战和巨大牺牲,赢得了寰球的尊重。1944年,英国官方还投资拍摄纪录片《中国人在英国》,展现了英国华人移民的正面形象。同时期,英国援华基金会在英国报纸上打广告,号召大家募捐支持中国抗日。

(点击图片,加入移民交流群)

到今天,不管是对华人还是对其他少数族裔,种族歧视在英国社会是一个禁区,任何人在公开场合都不敢轻易有这样的言行。

300多年来,英国华人移民从几十个“跳船水手”,到如今超过50万,成为英国收入较高、受教育程度较高的群体。他们在发展的过程中,除了前面所说的20世纪初的负面评价,一直到今天,英国社会并没有出现所谓的“排华”运动,这与华人移民在英国的积极贡献是分不开的。

(点击图片,加入移民交流群)

bbc的中国纪录片《杜甫》

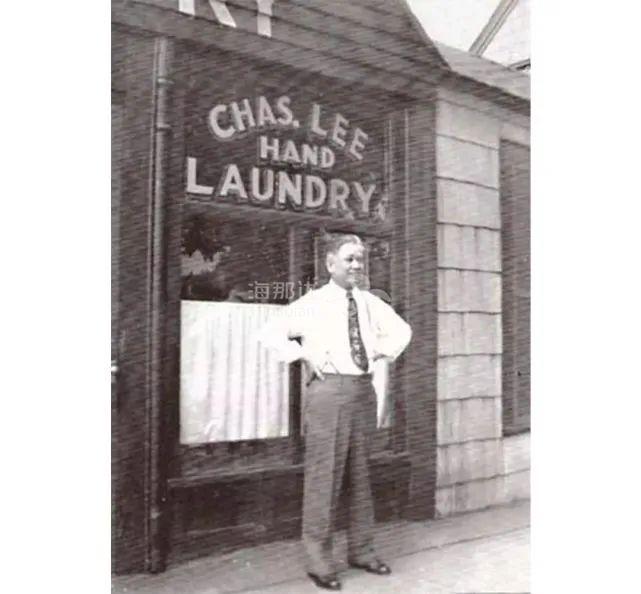

普通华人移民在英国赚钱,是从英国人最不愿意做的洗衣店开始的。

在还没有发明洗衣机的20世纪初,洗衣服这种工作连英国的仆人都觉得是最辛苦的差事。尤其是在喜欢穿白色衬衫、熨烫整齐的英国绅士聚集的城市,洗熨衣服的工作量巨大,华人移民因为一开始不懂英文,没有其他技能,只能靠着开洗衣店谋生。

20世纪初,中国人在英国开的洗衣店超过1000家,分担了英国人最不愿意做的脏活累活。

(点击图片,加入移民交流群)

华人洗衣店老照片

后来洗衣机的发明,让传统洗衣店的业务需求大减,华人移民又开始从事餐饮行业。由于英国人开的餐饮店打烊较早,深夜的街头,从酒吧喝完酒的英国人,往往只能在中餐馆找到宵夜。靠着节假日不休和深夜营业,华人餐厅就此兴旺了起来。

1950年代初,有记录的中餐馆只有36家,此后稳步增长,至1960年代中 期,仅伦敦地区就有多达200家中餐馆。1971年全英中餐馆约有1400家,而到了1980年代迅速增至4600家以上 。