2007年夏天,一所美国大学的草坪上,一个普通的中国家庭正在合影留念。

今天是留学生丁琳拿到医学博士毕业证书的日子,但对她来说,这一刻却有比毕业典礼更重要的意义。这一日之内,是这个三口之家分别18年后的首要次团聚。

(点击图片,加入移民交流群)

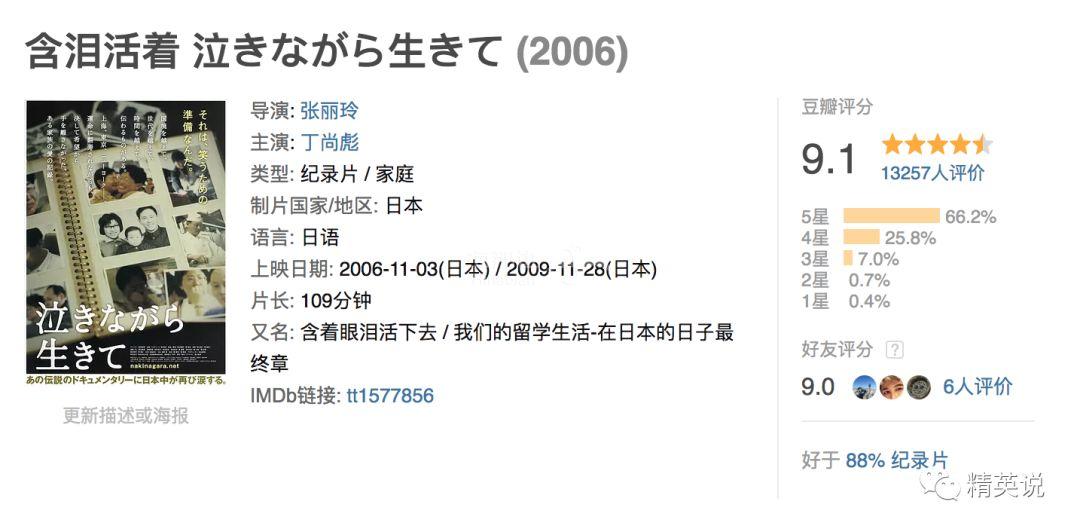

照片上,这位身材消瘦、面容沧桑的男人名叫丁尚彪,是丁琳的父亲。15年来,只有初中文凭的他,硬是靠着独自在日本打黑工15年,以繁重的体力劳动凑足了女儿的学费和生活费。

(点击图片,加入移民交流群)

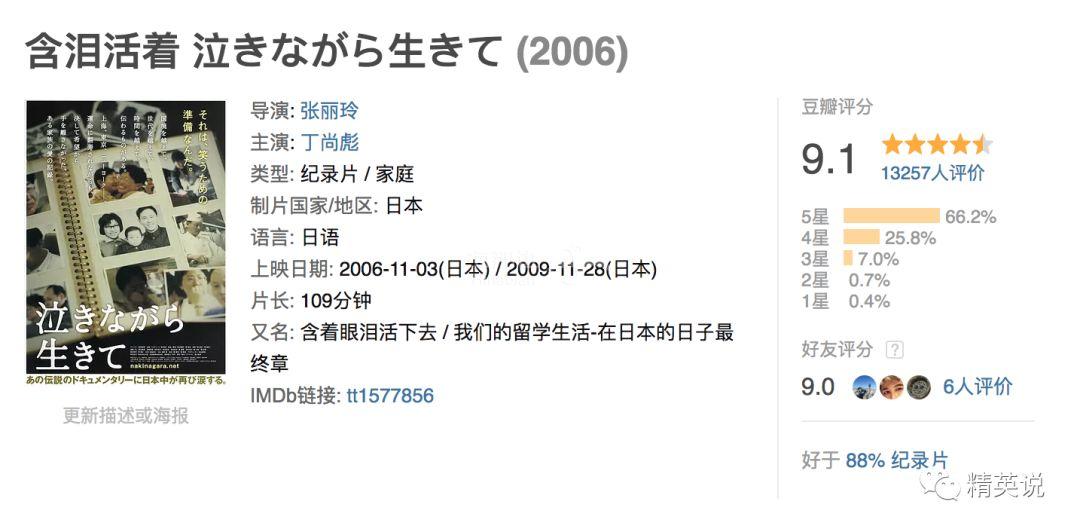

当丁尚彪的经历被制作成纪录片在日本播出,当地电视台收到了全日本400多万件来信,创有史以来的较高记录在东京新宿区的一家电影院,《含泪活着》的影片海报旁贴满了日本观众的观后感:“人生就应咬紧牙关,含泪前行,这是为欢笑做出的准备。如此世代相传。”——27岁女性“深感拥有目标能够使人变得坚强。” ——53岁女性“深受感动。我离开父母有10年了。有许多相同感受。再次怀念家人的情感。我想今天就给家人打电话。” ——29岁女性“令人心情沉重的剧情。我自问能否成为真正的母亲。” ——37岁女性“咬紧牙关的坚强父亲,是真正的男人。” ——62岁女性“这个纪录片使我的人生观改变了。” ——20岁女性“这是一部能够洗刷心灵污垢的充满力量的作品。” ——33岁男性

(点击图片,加入移民交流群)

15年时间,饱含着一代出国务工的中国人的辛酸与伟大,甚至连时任总理的朱镕基也评价道:“深受感动”。在丁尚彪身上总归发生过什么?能让这么多日本人如此感动?这段上海家庭的奋斗史,可以称得上是一代中国移民的成长史诗,在任何时候回看,都足以撼动人心。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

“谨以此片献给所有含泪活着的人”,故事从一开头就奠定了一股忧伤的基调。

(点击图片,加入移民交流群)

小时候因为“三年自然灾害”吃不饱穿不暖,长大了又遇上“上山下乡”。16岁那年,丁尚彪在初中毕业后被派往安徽淮北插队,从此荒废学业,很好的年华却在穷乡僻壤蹉跎。只此值得宽慰的是,插队落户的艰苦生活,为丁尚彪之后15年的征途打下了基础。那时的安徽乡下,当地人过着乞丐般的贫苦生活,粮食的紧缺迫使丁尚彪每天都要干10小时以上的体力劳动。

(点击图片,加入移民交流群)

1977年,因那场十年浩劫而中断的高考得以恢复,但此时几十万人挤上一座独木桥,能够考上大学的精英却是寥寥无几。更多人就像丁尚彪和他的妻子一样,在郁郁不得志中回到久别的城市,成为没有一技之长的底层群众。

(点击图片,加入移民交流群)

此时,苦苦在底层挣扎了8年后,没有一技之长也没有文化的他的月薪甚至不过100元。眼见如此下去,人生将愈发走向下坡,35岁的丁尚彪心有不甘。当时,赴日留学热潮方兴未艾,几乎每个上海人身边都有亲戚朋友跃跃欲试。一次偶然的机会,丁尚彪在街头看到了一份“北海道飞鸟学院”的招生简章,于是他花了五毛钱,买了这份日本留学的资料。“去日本我有两个打算:一个是读点书,争取回国后有更好的发展;一个是赚点钱,给家庭一条出路。” 就这样,翻着简章的丁尚彪动心了。去日本读书考大学,改变全家人的命运,他暗暗下定决心。1989年6月12日,丁尚彪在“历经千辛万苦”之后,坐上了飞往东京的班机。此时的他满怀憧憬,心里想着“终于要去北海道念书了,就要成功了”,但他根本就没有想到,充满波折的人生旅程才刚刚开始。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

来到北海道,丁尚彪发现这里和宣传册上无比美丽的旅游景点,完全是两码事。学校坐落在一个叫做阿寒町的偏僻村落,紧挨着一个废弃的煤矿而建,连住宿的校舍还是由废弃的煤矿宿舍改造的。这里常年因寒冷而封山,学校四周一片荒山野岭,连当时的校长都说:“我不知道当时中国是什么情况,可要在这种偏僻的地方生活下去,也实在是够呛。”在这个连当地年轻人都无法找到工作的地方,原本期望边学习边打工还债的中国人慌了神。

(点击图片,加入移民交流群)

部分留学生合影同学与学校交涉,提出不打工的话没法生存,在向校方申请转校无果后,这五十几个中国留学生决定策划逃离。一日之内深夜,他们只拿着最重要的东西轻装上阵,在夜色的掩护下疾步穿行,跳上当开往札幌的电车,逃离了阿寒町。