来源:地球知识局(ID:diqiuzhishiju)

(点击图片,加入海房交流群)

在东亚密集高耸的单元房的城市环境中,日本可以算得上是“清流”,大多数地区没有高耸密集的单元楼房,取而代之的是一栋栋名叫“一户建”的独栋住宅。

(点击图片,加入海房交流群)

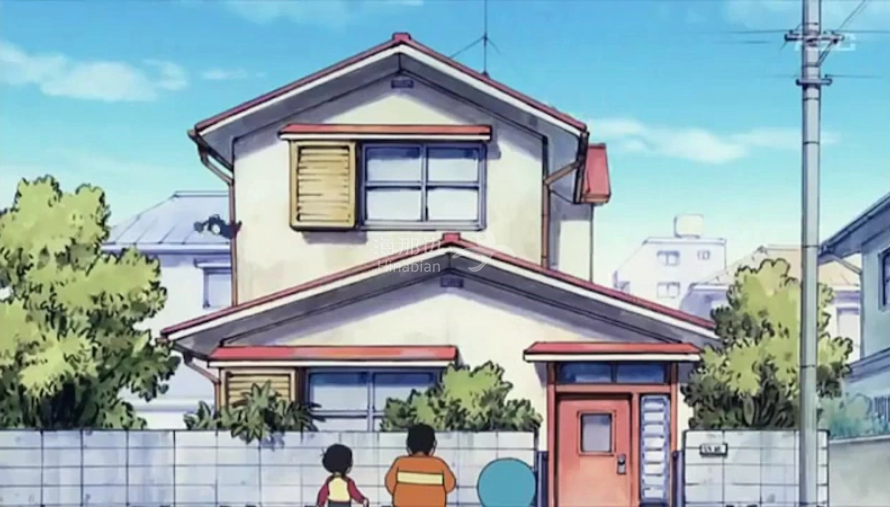

童年的我们以为全日本家家户户都这样,真是豪华啊 ↑日本住宅自有率在近十多年来一直维持在60%左右,而“一户建”则是个人持有住宅的主体。

(点击图片,加入海房交流群)

《蜡笔小新》里,野原家的生活被描绘成为独栋、庭院加草坪的生活,让很多中国人羡慕不已。

(点击图片,加入海房交流群)

现在日本由于人口增长、土地紧张,公寓建得越来越多,不过还是有一半左右的日本人会住一户建。

(点击图片,加入海房交流群)

二战期间,日本几大城市的市中心几乎被夷为平地,人们只能从废墟上捡些木料,搭建简陋的木板房来遮风挡雨。

(点击图片,加入海房交流群)

市里的人跑到郊区,租那些由于位置偏远而幸存下来的房子,浑水摸鱼的“包租婆”们坐地起价,把租房市场搞的很混乱。

(点击图片,加入海房交流群)

(点击图片,加入海房交流群)

日本房屋租赁市场房源越来越少,但是人民住房的需求却在不断上升,而且很多民众还住在简陋的木板房中。日本政府为了解决住房问题,开始给居民提供贷款,鼓励个人盖房。由于有战争后遗症,政府不想把人群过于集中在一起,所以重点扶持独栋一户建。随着日本经济的崛起、钢铁建材产量的提升,一户建遍地开花。

(点击图片,加入海房交流群)

独门别墅“一户建”成为住房政策的扶持重点,日本还专门建立一个名叫地方住房供给公社的机构,划拨大量资金专门负责抓住房建设。从此,被称为“一户建”的独栋在日本成为个人所有住房的代名词。

(点击图片,加入海房交流群)

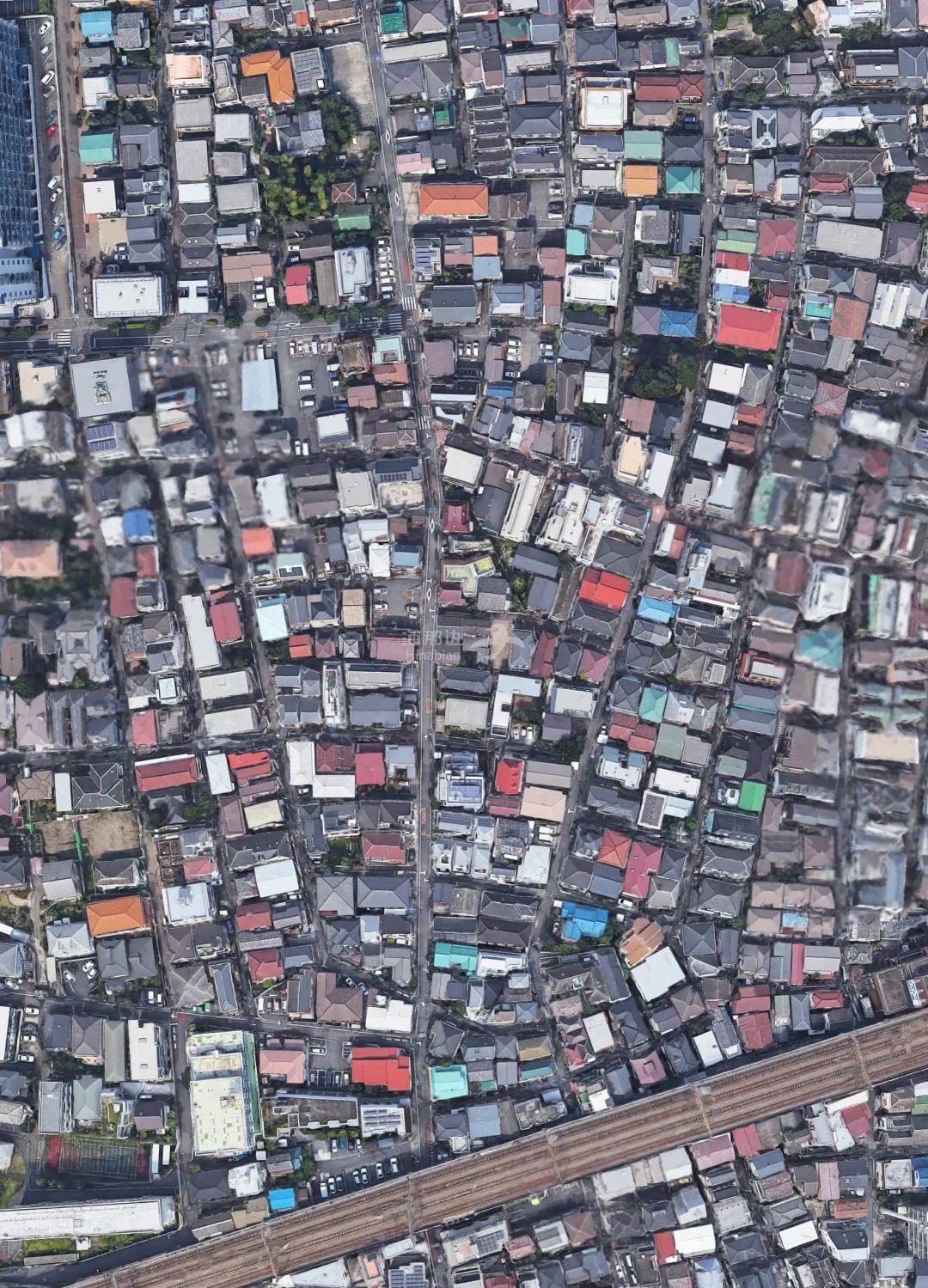

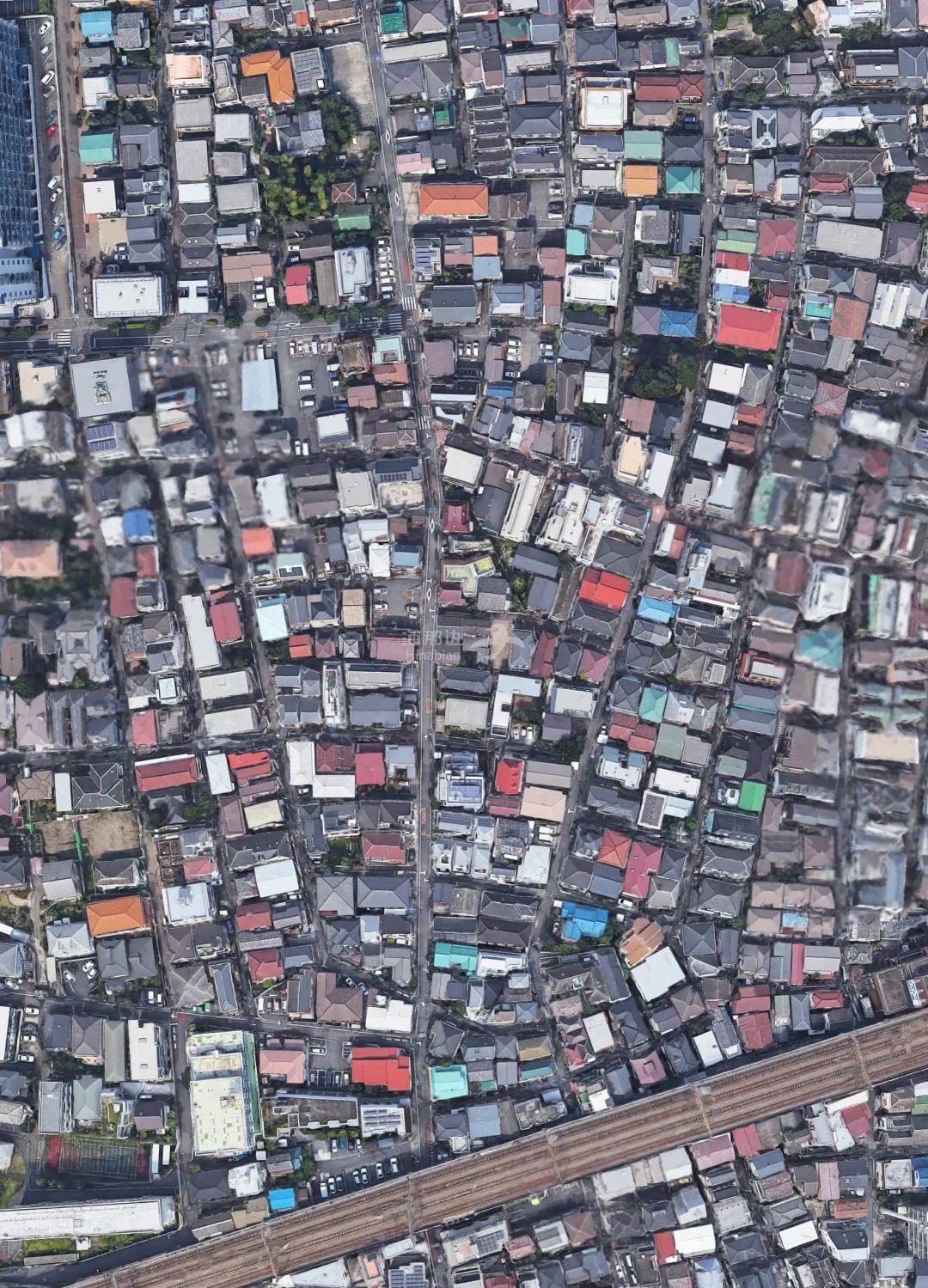

一户建分布的2个特点:一是市中心地段比较少,周边郊区比较多。二是日本的大型枢纽车站会作为上班族的卫星城发展起来,车站周围慢慢也兴建起一户建。

(点击图片,加入海房交流群)

首先,房主有土地的完全支配权。买一块地,可以自由设计和修建喜欢的房型,自己决定是建花园还是养宠物,是修围墙还是停车位,是自住还是出租或买卖。其次,居住环境更安静和私密。一户建的位置一般比公寓要离市区远一些,和邻居之间有一定的空间,不用烦恼楼上楼下的噪音,私密性更强。有钱人可能还会种上几棵大树来遮挡临街的窗户。收关,持有成本费用一般比公寓低。虽然不用像公寓每月上交固定的管理费、清洁费、修缮费和停车费,但维修、清洁、除虫、火灾保险等都要靠自己。

(点击图片,加入海房交流群)

另外,一户建抵抗自然灾害的能力不错,因为大多是木板或者轻型建材搭建而成的,地震时万一倒塌也相对安全,房屋建材掉下来也砸不死人,整个房屋往往如同一个完整箱体,被海啸平推百米可能都不会散架。

(点击图片,加入海房交流群)

驻日美军一度形象地戏称日本的“一户建”是“用木板和纸糊成的狗窝”,而正是这种日本特色的“狗窝”式建筑在多次地震中“屡建奇功”。在2011年东日本大地震中,全寰球通过媒体拍摄镜头,亲眼目睹海啸将一栋“一户建”平推百米而不散架,大有风雨不惧的架势。

(点击图片,加入海房交流群)

(点击图片,加入海房交流群)

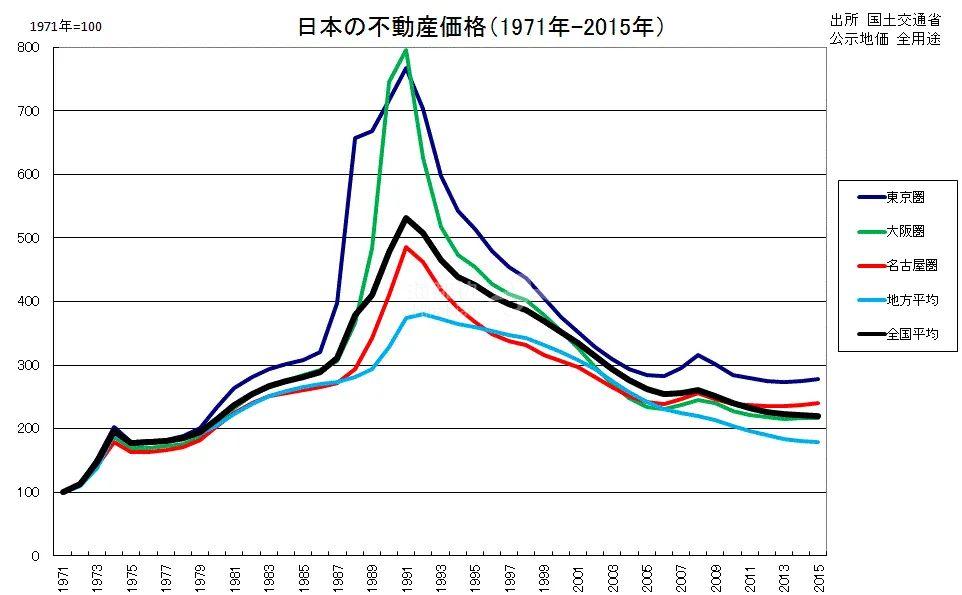

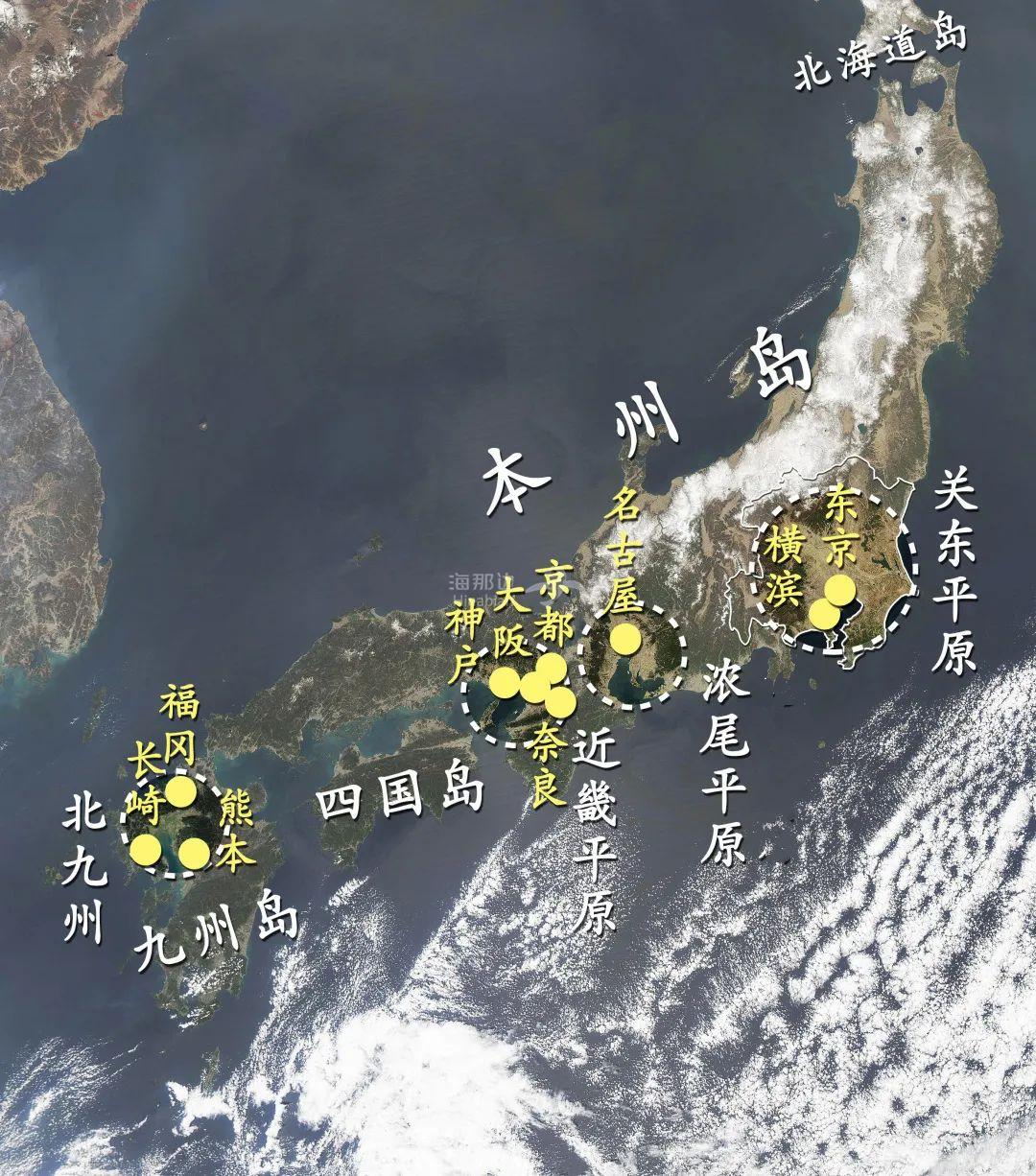

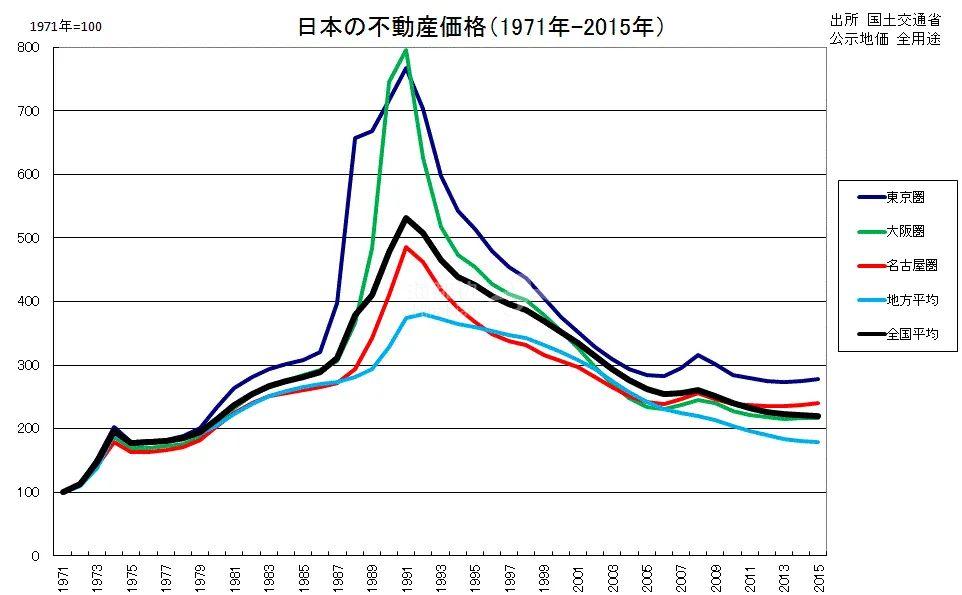

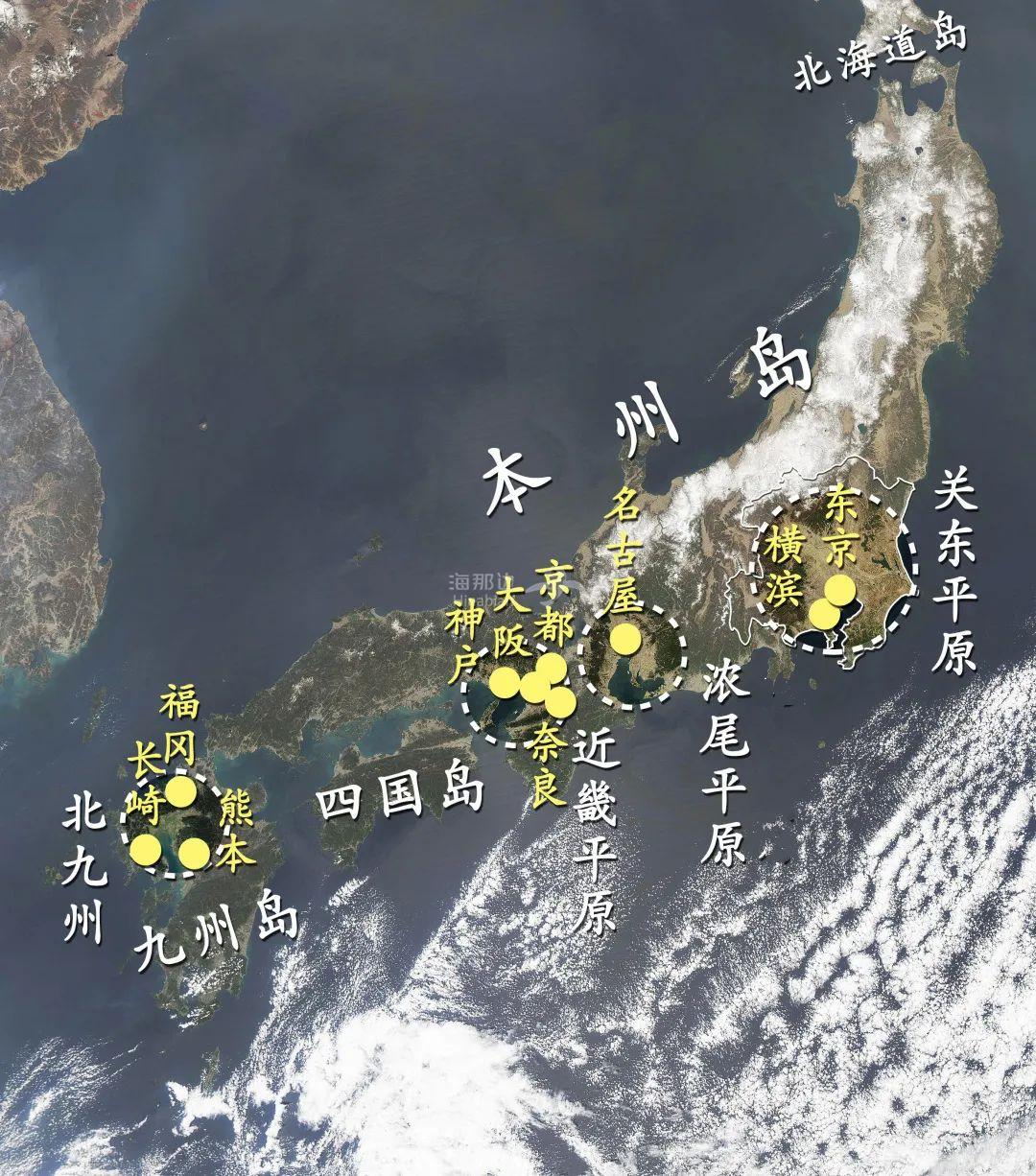

日本在70年代末人口早已经达到1.16亿,日本社会都一致担忧,如果每个人都住这种“一户建”的独门别墅,那么全日本都将会陷入土地危机。人口大爆炸和国土大沦丧的论调甚嚣于各路媒体,这种焦虑却意外地刺激房地产市场“早买早赚”的投机心理,房地产价格暴涨,酿成了“泡沫经济”。但是这并没有影响日本人建设“一户建”热情,原因在于日本人口分布严重不平衡。战后日本仅仅用了23年的时间就将城市化率提高到72%,乡间土地大量被闲置。城市人口的分布也是极为不均衡。

(点击图片,加入海房交流群)

这意味着,日本全国一半以上的人口都集中在10%左右的国土。剩下的大部分国土除了用于必要的农业等经营活动以外,用来给不到一半的人口建独栋是足够的。

(点击图片,加入海房交流群)

90年代,《樱桃小丸子》和《蜡笔小新》风靡亚洲,这两部动漫描绘了典型的日本家庭生活,住一户建,前有庭院,后有花园。“一户建”成为中产阶级生活的标志。