今年正月初五(2月20日)晚上,应湖南同乡会副会长王斌先生之邀,我到悉尼中国文化中心观看“蓝色旋律---海上丝绸之路”演出。这是海南三亚太阳鸟丝路演奏队(以下简称丝路演奏队)在悉尼的首场演出,也是在澳洲的第四场演出(前三场在首都堪培拉演出)。

观看演出的有中国驻悉尼总领馆领事、悉尼市政府官员和议员、人民日报和新华社等媒体驻悉尼代表、悉尼部分文化团体负责人、华人社团机构负责人和有关方面代表。演艺厅内宾朋满座。

演职人员以满腔热忱和精湛技艺演奏了“民族音乐之旅”、“敦煌飞天”、“海南情思”、“爱琴海之恋”和“喀秋莎”等十几首中外名曲,受到大家热烈欢迎。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

对音乐歌舞艺术,我虽是一个外行,但很喜欢欣赏,就像不懂烹饪艺术的人喜欢欣赏美食一样。观赏了一场精美的演出,除了感官的收获,精神寰球收益良多,这里不妨谈一些感想。

1

丝路演奏队的出发地是海南,这是中国第二大岛,充满亚热带风光和民族风情。他们演奏了海南地方歌曲“海南情思”、“海南摇篮曲”和“万泉河水清又清”。

“海南摇篮曲”里写道:“睡吧我的儿,睡吧我的儿,睡吧爸上山,睡吧妈下田,摘回大菠萝,拿回大山芋,好好暖被窝,......盼儿快长大。”歌词充满无限的温存和爱意,音乐具有柔美的旋律和安静气氛,描绘出母亲以祝福的眼光,投向甜蜜入睡的孩子。虽然没有舞台布景,但我伴随着音乐的旋律,犹如看到琼中秀丽的风景、黎族百姓宁静而富于诗意的生活画面。

我曾经到过海南多次。看到黎族人喜欢用音乐表达自己心中的情感。欢庆丰收的时候,他们会随着节奏跳上一场热烈欢快的竹竿舞;倾诉爱情时,会唱一首缠绵婉转的山歌;思念亲人,就吹一曲哀婉忧怨的鼻箫;甚至舂米时,也要击打出铿锵的节奏。

黎族没有文字,民歌需要口口相传。黎族先民在日常生产生活中,创作了浩如烟海的山歌,音调形式多样,演唱起来婉转动听,是我国珍贵的文化遗产。

演奏者纯熟地运用现代配器手法,既不喧宾夺主地让黎族音乐走样,又让新曲的旋律更加现代化,让旋律优美的黎族曲调扣人心扉。

丝路演奏队演奏的“万泉河水清又清”是《红色娘子军》中的一首配歌。1964年公演的《红色娘子军》在芭蕾舞台上塑造了英姿飒爽的“穿足尖鞋”的中国娘子军形象,为寰球芭蕾舞坛增添了一朵奇葩。

他们在音乐语言上体现了鲜明的黎族音乐风格和特点,听着这首乐曲,仿佛看到了风起云涌的革命年代,看到了翠绿清新的万泉河。多少年来,万泉河水滋养了两岸肥沃的土地和淳朴善良的各族儿女,见证了中国历史的巨大变迁!

2

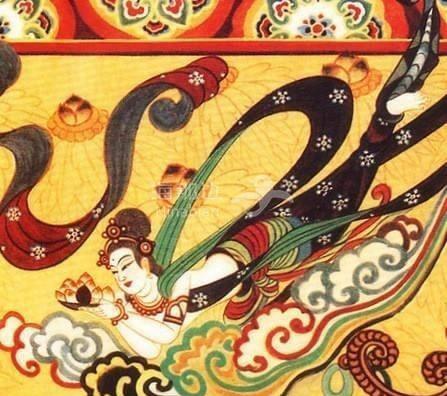

丝绸之路从长安出发,必经之道是甘肃。甘肃有一座小城叫敦煌,敦煌莫高窟以精美的壁画和塑像闻名于世。我曾经三次到访敦煌。每次参观莫高窟,我都流连忘返。敦煌飞天是敦煌莫高窟的名片,是敦煌艺术的标志。在那492个洞窟中,几乎窟窟画有飞天。飞天可以称作是天人,它是一个善奏乐、能飞舞,满身异香美丽飘逸的形象。艺术家用绵长的飘带使她们优美的女性身躯漫天飞舞。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

敦煌壁画中的飞天,从十六国开始,历经十个朝代,历时千余年,直到元代末期。在这千余年的历史长河中,由于朝代的更替,政权的转移,经济的发展繁荣,中西文化的频繁交流等历史情况的变化,飞天的艺术形象,姿态和意境,风格和情趣,都在不断地变化,不同的时代、不同的艺术家,为我们留下了不同风格特点的飞天。一千余年间的敦煌飞天形成了具有特色的演变发展的历史。

丝路演奏队的演出中,有一曲“敦煌飞天”。不仅乐曲动听,而且伴舞者着丝绸彩带,舞姿灵动,凭虚御风,宛若天仙。唐代大诗人李白曾咏赞敦煌飞天仙女:“素手把芙蓉,虚步蹑太清。霓裳曳广带,飘浮升天行。”用在这里恰如其分。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

敦煌飞天舞的创作来源于敦煌壁画中的飞天,但与古典舞有很大区别。敦煌飞天的风格特征是不长翅膀,不生羽毛,借助云彩而不依靠云彩,而是凭借飘曳的衣裙,飞舞的彩带凌空翱翔。千姿百态,千变万化。这是在本民族传统的基础上,吸收、融合了外来飞天艺术的成就,发展创作出来的敦煌飞天形象。舞者继承我国传统舞蹈中的长绸舞技法,以凝练的舞蹈语汇,抒情浪漫的手法,神形并茂地将“飞天”的形象再现于舞台上。格调高雅秀丽,展示了人们对自由、光明的向往和追求。

3

新疆是丝绸之路的大通道。有一首盛名的歌曲人们耳熟能详,就是《掀起你的盖头来》。人们曾经误以为这是一首成年人唱的情歌。其实不然,这首歌曲是王洛宾在上个世纪三十年代根据一首名叫《亚里亚》的南疆民歌,为“青海儿童剧团”改编而成的一首儿歌,最初是由一群孩子边唱边跳的歌舞节目。

后来,这首歌传遍了中国,也传遍了寰球。按照习俗,娶亲时新娘子的盖头只能掀开一次。可是王洛宾却别出心裁地让新娘子的盖头连续被掀起了四次。

丝路演奏队表演这首歌曲,显现出不同的艺术效果。

4

希腊有一片盛名的蓝色系海洋叫爱琴海,属地中海的一部分。爱琴海是黑海沿岸国家通往地中海以及大西洋、印度洋的必经水域,在航运和战略上具有重要地位。它不仅是欧洲文明的摇篮,对寰球各国旅客来说,更是浪漫旅程的象征。

《爱琴海之恋》是罗彤编剧的爱情片。讲述的是陆懋德(我国首位赴希腊留学的考古学家),在生命即将结束时,其孙女陆爱琴带着爷爷的愿望----将自己参与发掘并珍藏已久的一块古希腊壁画残片归还希腊。但归还之前,希望找到残片流失在希腊的另一部分。

丝路演奏队演奏了影片主题曲《爱琴海之恋》,令人又想起了电影故事情节:在辽阔的爱琴海上,一个年轻人带着他的竖琴流浪,邂逅了难忘终身的爱情,诗般的言语,动人的旋律,令人陶醉在爱琴海之恋的浓郁甜蜜之中......

5

丝绸之路是古代中国与西方所有政治经济文化往来的主要通道。中国境内经过陕西、甘肃、新疆三省,出境后主要经中亚五国、阿富汗、伊朗、伊拉克、土耳其,并通达希腊、意大利等欧洲多个国家。丝路演奏队演奏了几首与丝绸之路有关的外国名曲。如“黄昏耍蛇人”、“斯卡布罗集市”、“南旺舞”、“西班牙随想曲”、“喀秋莎”等。

其中,“斯卡布罗集市”是一首经典的英文歌曲。多年前,我首要次听这首歌的时候,还不明了歌中唱的是什么,后来多听了几次,又知道了歌曲的背景。我完全被那美丽悲惨的故事和美妙悱恻的旋律震住了。

“斯卡布罗集市”歌曲背后有一个爱情故事。说的是一个男青年和一个可爱的姑娘在斯卡布罗集市这个到处有清香花香的小村庄热恋了。他们一起步入绿林深处听风吟唱,一起看白雪封顶的褐色山上雀儿在追逐嬉闹,他们说着天长和地久,甜蜜的爱情犹如花儿盛放。可是,一场战争爆发了,男青年告别了心爱的姑娘上了战场,他说一定会回来的。然而无情的炮火吞没了男青年,他再不能回到他朝思暮想的家乡斯卡布罗集市了,再不能与心爱的姑娘一起享受生活的甜蜜了。他不甘啊,他要信守承诺啊,于是躯体去了,灵魂却不肯消失,一遍一遍向路过的行人反复低吟浅唱:“您去过斯卡布罗集市吗?芫荽、鼠尾草、迷迭香和百里香,代我向那儿的一个姑娘问好,她曾经是我的爱人。”

听着“斯卡布罗集市”,感觉象一股清流,在喧哗的寰球里给你抚慰,让你浮躁的心平静下来,走进美丽的梦幻中。乐曲带领人们走进斯卡布罗集市,就会忘记世俗和庸杂,仿佛灵魂与寰球都被净化了,那么悠远,那么空灵,那么静谧。音域宽广而包容,优美而灵动。温暖的和声穿梭自如,默默地低吟着美妙的叙事诗。

丝路乐队演奏的“西班牙随想曲”是俄国作曲家尼古拉·里姆斯基-科萨科夫基于西班牙地方曲调,在1887年写成的一部管弦乐曲。它通过华丽的管弦乐配器手法, 把西班牙民间音乐进行了充分的渲染和表现, 描写了大自然的鲜艳色彩和西班牙人民富於诗意的音乐故事,它由五个不间断的乐章组成, 各乐章所选择的都是一些质朴的民间舞曲旋律。曲谱中音色的变化,跟每一种乐器都完全配合的旋律型与固定音型的恰当选择, 供乐器独奏的那些不大的巧妙的终止, 敲击乐器的节奏等,是富於舞蹈风格的西班牙主题。难能可贵的是,丝路演奏队加入了新疆维吾尔族的音乐舞蹈元素,伴舞者的表演表达了浓郁的生活气息和民间舞的热烈情绪,使得演奏效果更佳。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

最为动人的是他们演唱喀秋莎。这是一首传唱于二战欧洲战场的俄罗斯盛名歌曲,歌中描绘了俄罗斯春回大地时的美丽景色和一个名叫喀秋莎的姑娘对离开故乡去保卫边疆的情人的思念。它没有一般情歌的委婉、缠绵,而是节奏明快、简捷,旋律朴实、流畅。“正当梨花开遍了天涯,河上飘着柔的轻纱,喀秋莎站在峻峭的岸上,歌声好像明媚的春光…。”朗朗上口的歌词、优美动听的旋律,洋溢着爱国主义和英雄主义情操,浸润了几代中国人的心灵。

当他们演唱“喀秋莎”时,全场观众一齐起立歌唱,嘹亮的歌声响彻悉尼夜空。据说,他们当年在莫斯科演唱这只歌时,普京总统和正在俄罗斯访问的温家宝总理带头起立为他们鼓掌!