(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

——《弟子规》,一本教孩子“跪着”的狗屁经典

1

“没学传统文化的家长,

我们幼儿园不收你们的孩子”

------

有一次在列车上,我听到一位自称是“传统文化”教育者的谈话。

她跟刚认识不久的邻座说:“我们幼儿园都是教传统文化的,小朋友就让他们读《弟子规》,而且我们不是所有小朋友都收的,必须是家长先要受过传统文化教育的,我们才会收。学了传统文化的人跟没有学的人差别太大,如果家长自己都没学传统文化,怎么引导孩子学习呢?”

这已经是我今天听到的第二次关于幼儿园和《弟子规》紧密相连的事情了,首要次是在我表哥的家中,他跟我说,他儿子现在上的幼儿园,《弟子规》就是教材之一,他不喜欢孩子读这种书,但这个幼儿园的其他硬件设施都是附近很好的,他又不想给孩子转校,而且现在很多幼儿园都在教这个,转校也不一定躲得过,更不想等孩子放学回来再跟孩子说:“白天老师教你的《弟子规》,都是狗屁,别相信。”那么小的孩子,怕给搞得精神分裂了。

这两件事告诉我,《弟子规》这本200年前一位秀才写的小册子,已然成为了今日中国千百万幼童的启蒙读物。

2

《弟子规》是怎样“咸鱼翻身”

成为“经典启蒙读物”的?

------

翻查《弟子规》这本小册子的历史,你会惊人地发现,它的命运如同“咸鱼翻身”那样传奇。

首先它的作者,是一位生活在清朝康熙到雍正年间的秀才李毓秀。

这个李毓秀怎么也不会想到,他的这本小册子居然在200年后如此流行,要知道此公到死也就是个秀才,直到他死后100年,大清都快亡了,这本《弟子规》才开始被一些人翻出来。

(点击图片,加入移民交流群)

在《四库大系系列数据库》9153种书里,检索《弟子规》,只找到两条文献。所以在当时也并没有多大影响,更谈不上“广为流传”。

被检索出的其中一条文献说:“劳乃宣,字玉初,浙江桐乡人。同治十年进士,……任吴桥,创里塾,农事毕,令民入塾,授以弟子规、小学内篇、圣谕广训诸书,岁尽始罢”。说明《弟子规》最初的使用环境是祠堂、茶馆、书馆,使用对象是干完农活的成年人,适用范围是社会下层,李白杜甫没有读过它、清代的知识阶层也不读它。

有人说这本书是到民国才流行起来的,所以清朝不流行不奇怪。凡是就怕认真二字,江南大学的黄晓丹教授研究了大量清代文献,却从来没看到过有提到《弟子规》。问那些研究民国文献的朋友、读过大量现代学者的回忆录和传记的朋友,发现他们也都从未见过《弟子规》。

假如你穿越到民国,问一位传统读书人,有没有教孩子读《弟子规》这样的经典,他大概会很鄙夷地看着你说——滚!《弟子规》也配叫经典?

(点击图片,加入移民交流群)

真正让《弟子规》咸鱼翻身的,是90年代的台湾。

1991年,台湾教育部停止《四书》为中学只此文化基本教材,台湾民间开始自行组织读经。

当时台湾组织读《弟子规》最多的地方,居然是各个寺庙、道观。

这些和尚道士好好的佛经、道德经不读,为什么那么喜欢组织信徒们读《弟子规》呢?

大概信徒们都是些妈妈桑,《弟子规》这样琅琅上口教小孩子学规矩的读物更加能使她们感兴趣,参与的兴趣就高,寺庙和道观的人气就靠这样带起来了。

而大陆这边是在什么场合开始流行读《弟子规》的呢?

说出来吓你一跳——是监狱。

2008年3月24日,中国中央电视台社会与法频道《首要线》栏目报道海南省监狱推行《弟子规》。

不是说好《弟子规》是儿童启蒙读物吗?为什么要组织犯人来读呢?可能在管理者看来,犯人们需要洗心革面,重新做人,所以跟孩子一样需要启蒙吧。

(点击图片,加入移民交流群)

《弟子规》的经历,不仅传奇,还有些讽刺。

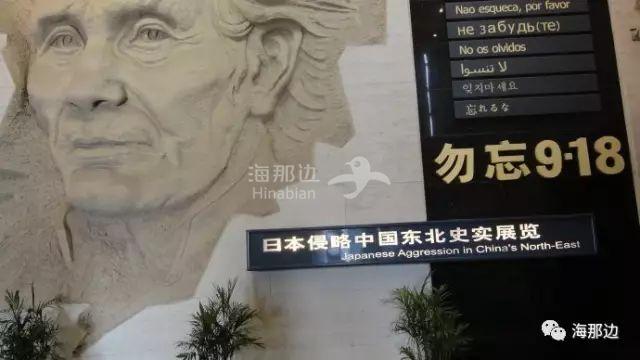

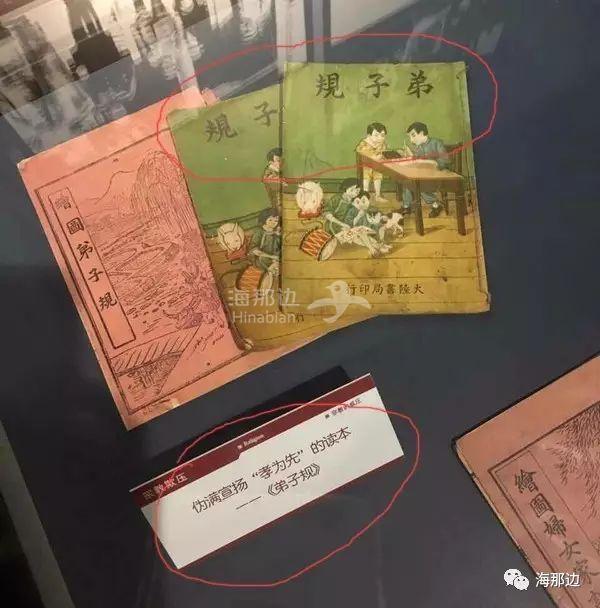

在东北沦陷史陈列馆,展览了大批当初日本侵华罪行,其中就有很多日本在伪满洲国大搞奴化教育的证据。

(点击图片,加入移民交流群)

其中就有很扎眼的《弟子规》。

(点击图片,加入移民交流群)

不知道看到这些,每天敦促孩子背诵《弟子规》的家长们,心中作何感想?

(点击图片,加入移民交流群)

3

请给孩子一个自由有趣的人生

------

其实,《弟子规》的传奇也不难解释,因为这一切——都是生意。

在这本小册子的背后,是一条巨大的教育产业链,《弟子规》仅仅是首当其冲的明星产品,是人为制造出来的“爆款”。像这样的产品还有好几个。

比如某位打着“传统文化”幌子的教育专家,居然登上了某高校的讲台,对台下的女大学生们说:“女人被家暴了一定要忍,因为总挨揍的人,身体好”。“贞操是一个女孩很好的嫁妆”。

(点击图片,加入移民交流群)